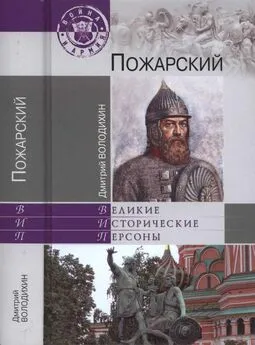

Дмитрий Володихин - Пожарский

- Название:Пожарский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2012

- ISBN:978-5-9533-6403-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Володихин - Пожарский краткое содержание

Великая Смута начала XVII века высушила русское море и позволила взглянуть, что там, на самом дне его. Какие типы человеческие обитают у самого основания. Какая истина содержится в их словах и действиях. И, слава Богу, там, в слоях, на которых держится всё остальное, были особенные личности. Такие персоны одним своим существованием придают недюжинную прочность всему народу, всей цивилизации. Это… живые камни. Невиданно твердые, тяжелые, стойкие ко всяким испытаниям, не поддающиеся соблазнам. Стихии — то беспощадное пламя, а то кипящая мятежным буйством вода — бьют в них, надеясь сокрушить, но отступают, обессиленные. Они прозрачны, как горный хрусталь. Они верны своему слову, они крепко веруют, они не умеют изменять. Либо верность, либо смерть. Таков был князь Дмитрий Пожарский.

Пожарский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Надолго казачьей доблести не хватило. Не так уж много бойцов опамятовали и бросились на врага. Без поддержки со стороны они могли задержать неприятеля, но не переломить ход битвы. А помощь к ним долгое время не шла. Казаки заколебались, видя «…множество стоящих и неспомогающих им, и исполнишася гнева и горести, возвращахуся в станы своя, укоряюще дворян, яко многими имении богатящихся, себе же нагих и гладных нарицающе и извет дающе, яко к тому им ко врагом на брань не исходити николи же». [176] Там же.

Итак, позиция, отвоеванная казаками у Климентовского острожка, еще держалась, еще не начал контрнаступления Ходкевич. Но людей на ней становилось всё меньше…

Боевые действия на время прекратились. Войска обеих сторон понесли чудовищные потери и смертельно устали.

Пожарский счел этот момент идеальным для перехвата инициативы.

С того момента, когда дворянская конница устремилась в бегство, оставив пехоту без поддержки, он пытался восстановить порядок в войсках. Среди толп испуганных ратников Дмитрий Михайлович мог опираться лишь на свой полк, оставшийся под контролем. Поляки позднее сообщали, что русский воевода выгонял своих людей из таборов силой. Что ж, при тех обстоятельствах Пожарский и должен был поступать подобным образом. Однако даже с его стальной волей, даже используя вооруженное принуждение, князю трудновато было поднять на новый бой конников, деморализованных недавним поражением. Войско пало на дно отчаяния. Самообладание руководителей не давало ему разбежаться. Но вернуть его на поле боя оказалось делом трудным.

На помощь Пожарскому пришли люди, дополнявшие его характер своими качествами. Он — не говорун, у него родовое прозвище — Немой, а значит, в семействе Пожарских не приветствовалась речистость. Но ополчение располагало первоклассными ораторами. Личностями, которых Господь Бог наделил редким даром воодушевлять людей. Это «секретное оружие» очень пригодилось земскому ополчению в решающий час.

Козьма Минин добавил к суровым мерам Пожарского свой риторский талант. Он ходил по расположению русских войск и своими речами помогал людям преодолеть растерянность. Пожарский также велел духовенству Троице-Сергиевой обители служить молебен во храме Ильи Обыденного.

И ополченцы стали понемногу приходить в себя. Тогда Минин явился к Пожарскому и попросил дать ему отряд для контрудара. Этот контрудар заставил маятник битвы качнуться в обратном направлении.

Вот как пишет об этом летопись: «[в лагере Пожарского]…всею ратью начали плакать и служить молебны, чтобы Московское государство Бог избавил от погибели, и обещали всею ратью поставить храм во имя Сретения Пречистой Богородицы и во имя святого апостола и евангелиста Ивана Богослова да Петра митрополита, московского чудотворца. День же был близок к вечеру, и вложил Бог храбрость в немощного: пришел Кузьма Минин к князю Дмитрию Михайловичу и просил у него людей. Князь Дмитрий же ему ответил: «Бери кого хочешь». Он же взял ротмистра Хмелевского и три сотни дворянские, и перешел за Москву реку, и встал у Крымского двора. Тут же стояла у Крымского двора рота литовская конная да пешая. Кузьма же с теми сотнями напустился прямо на них. Они же были Богом гонимы и помощью Пречистой Богоматери и московских чудотворцев и, не дожидаясь их, побежали к таборам Хаткеевым, и рота роту смяла. Пехота же, видя то, из ям и из зарослей пошла натиском к таборам» [177] Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 125–126.

.

Хмелевский, о котором идет речь, — польский перебежчик, доставивший своих бойцов в лагерь Пожарского. 24 августа он хорошо послужил русскому знамени.

Передышка, которую Ходкевич дал своим людям, сработала против него. Теперь он имел перед собою не только рассеянные отряды казаков, но и медленно набухающую на левом фланге угрозу в виде отрядов Пожарского, возвращающихся в Замоскворечье.

Русскому воинству наконец пригодился плацдарм, сохраненный при первом столкновении с поляками. Минин, форсировав Крымский брод с четырьмя-пятью сотнями бойцов, не только разбил фланговый заслон поляков, он еще и собрал для боя конников-ополченцев, беспорядочно метавшихся в садах «Крымских Лужников», близ Якиманки. Они остались тут после разгрома в чистом поле, совестились бежать за реку, как другие, но не решались собраться вместе и атаковать гетмана. Минин передал им приказ спешиться и идти на помощь казакам, засевшим по обе стороны Ордынки, под носом у Ходкевича.

И опять возвращение к тактике свалки, почти что партизанской борьбы в условиях полуразрушенного города, принесло успех.

Неожиданное нападение еще недавно едва державшихся русских застало интервентов врасплох. Наша пехота принялась давить на таборы Ходкевича. Противостоять летучим группам казаков, стрельцов и дворян, атаковавших то тут, то там, оказалось невероятно трудно. Пальба из-за укрытий наносила полякам урон. Первоклассное воинство гетмана, скучившись на небольшом пространстве, представляло собой огромную живую мишень. Куда ни бей, а свинец найдет себе жертву…

Русская пищаль [178] В начальные годы Смуты пищалью называли аркебузу. Но потом на смену аркебузам — трофеями, поставками из Западной Европы — пришли мушкеты. Думается, к 1612 году пищальники располагали смешанным аркебузно-мушкетным стрелковым вооружением, вероятно, с преобладанием мушкетов.

заряжалась с дула и притом очень долго — до двух минут. При выстреле она страшно дымила. Зато свинцовая пуля ее по весу в несколько раз превосходила гуманные «девять граммов» XX века, пробивала любые доспехи, разбивала черепа, дробила кости. А когда стрелок принимался за перезарядку, товарищи прикрывали его скорой стрельбой из луков.

Если бы бой шел в открытом поле, поляки имели бы возможность развернуться в правильный строй и ударить по неприятелю лихим кавалерийским наскоком. Но руководство ополченцев навязало гетману совсем другую борьбу. Куда бросаться блестящим всадникам в доспехах? Где, в узких берегах Ордынки, ставить грозные ряды кавалерии? Враг окружает поляков со всех сторон. Он везде и… нигде. Он как вода: можно атаковать и отбить печище, из-за которого лупит по обозу гроздь русских стрельцов, можно сойтись в геройской сшибке за пустырёк с казаками, но чуть только очистится от одного русского отряда двор с печищем и усыпанный угольями пустырь, как во фланг, в тыл бросятся бить другие отряды.

Ходкевич, надо отдать ему должное, постарался организовать своих людей для отпора. Он посадил наемную пехоту во рвы и канавы, приказав отстреливаться. Обоз давал его ратникам естественное укрытие. Штаб мог руководить обороной из храма святой Екатерины. Сам полководец, как сообщает современник, «…скакал всюду по полкам, рыкая на своих, словно лев, повелевал крепко в бою стоять». [179] Шаховской С. И. Летописная книга // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII веков. М., 1987. С. 417.

Интервал:

Закладка: