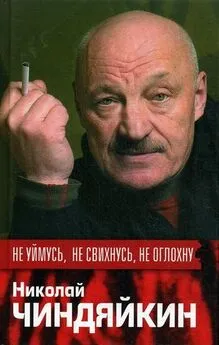

Николай Чиндяйкин - Не уймусь, не свихнусь, не оглохну

- Название:Не уймусь, не свихнусь, не оглохну

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Зебра Е

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-94663-164-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Чиндяйкин - Не уймусь, не свихнусь, не оглохну краткое содержание

Дневник — это особый способ разговаривать: говоришь — и тебя не перебивают, не переспрашивают. Необходимость такого разговора возникает при появлении редкостного счастливого сочетания внешних обстоятельств и внутренних возможностей человека. Когда жизнь дарит окружение талантливых личностей и человек, чувствуя удачу судьбы, воспринимает это не как возможность интересной жизни, а ищет свою роль в данной композиции, осмысливает свое положение. У Николая Чиндяйкина хватило внутреннего такта и благородства вовремя понять значение мощных личностей, с которыми довелось ему жить и работать.

Дневник Николая Чиндяйкина — иногда просто хроника, с повседневными наблюдениями, мемуарными вкраплениями, разного рода созерцаниями и зарисовками, но чаще всего «течение ежедневного воображения».

Обрывистые, короткие записи — это состояния, запечатленные на бумаге, важные и случайные, подчас не совсем отчетливые. Но сквозь эти состояния ощущаешь жизнь времени, его ритм.

Не уймусь, не свихнусь, не оглохну - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Без даты

«Мне показалось, что влияние Станиславского для Америки больше, чем Чехова. Чехова влияние локальное, мне кажется.

Набором приемов добиваться хороших результатов. У американцев магазинное все-таки понятие — сложные организмы не приживаются.

Только внутри стиля бывают новые вещи. Пиранделло, а посередине авангард. Олби.

Самые лучшие фильмы отражают реальность. В лучших фильмах актер всегда модель. А модель — это портрет времени. Актерское кино — что о нем говорить, это вообще не кино. Настоящий театр — условная структура, а кинематограф больше связан с реализмом».

16 октября

«Александровский сад». С режиссером А. Пимановым

Сделали два этюда на первую сцену «Три сестры». В этюде задание и органика вступают в противоречие. Чаще всего органика рушит задание. Присутствие на сцене связано с процессом пройти то, о чем договорились. Театр как таковой здесь отсутствует. Мы можем рассчитывать на секунды свободной жизни, которые нам дает точно выполняемое задание. Должен быть исключен и театр (для кого-то). Вы и партнер внутри, и задача.

20 октября 1990 г.

Условием нашей работы является ошибка. Тема все равно называется, пусть неверно, но называется. Важно, что каждый распределяет себя сам, сам называет. Репетиция есть последовательное движение от начала пьесы к концу, т. е. корректируется ошибка. Драматическая ткань первой сцены (монолог Ольги) — в слове. Ткань сцены ухода Маши — в тишине.

«Чайка» — Сорин, Треплев. Любительский подход к делу: свобода, понятая как «что я хочу — то и делаю», «какое настроение есть — то и несу». Получается — говоришь одно, получаешь другое. Что неправильно.

…А текст у Чехова очень смешной. Начало «Чайки» очень смешное. Текст «Три сестры» очень смешной.

21 октября 1990 г.

Мы решили читать и говорить об «Иванове». У нас сегодня дурное настроение. Очевидно, будем капризничать.

22 октября 1990 г.

Вчера был выходной. Сегодня опять разговор, и опять «безнадежный». Игра есть сам разбор (а не игра внутри разбора). Говорить адекватно своему настроению — значит быть человеком. Прятать свои чувства (скрывать) — это сегодняшний человек. То, что сегодня из человека сделали.

Реализм Чехова довольно прост. Очень похоже на жизнь и в то же время сочиненное. Несложно понять Иванова. Сложно найти ракурс его истерии. Я не вижу, что Соленый способен на длинную фразу.

Темы, связанные с искусством, могут разрабатываться вечно. Мне не кажется, что нужно трогать те темы, где что-то рассказывается о той жизни, к которой пришли современные люди сегодня. Племя людей, занимающихся такими чувствами, идейками, — сор. Как в конюшне — смыть бы надо, и все. Подвиг в этом. В малом количестве, может быть, и может что-нибудь произойти. Невзирая на сегодняшнюю жизнь, при помощи нашей жизни, надо рассказывать о том, что было прежде, о том, что будет потом. Остаются две темы: или об искусстве, или…

Не думаю, что можно показать, что такое истина, — вот это истина! Но в соотношении, мне кажется, можно рассказать.

Есть какое-то другое состояние души, которое это знает, но которое этим не пользуется (современным). Есть мы, но есть и те, что жили до нас — они то живы (как будто мы присягу дали в атеизме — есть только мы). Нет, я не хочу сказать, что мы рассказываем о прошлом. Рассказывая о прошлом, они рассказывают о себе. Конечно, моя мысль элементарна. Не реставрация, не воспоминание о прошлой жизни.

Не надо подмигивать и расшифровывать экспозицию. Не надо знать все. Знать больше, чем значит слово (вкладывать в него больше смысла, чем оно имеет). Мхатовцы искали в слове весь смысл! Непонятное должно остаться непонятным, потом станет понятным.

31 октября 1990 г.

«Чайка».

Для того чтобы открыть поведение Треплева, нужно ответить на один вопрос — разные темы (говоря о всех) или одна и та же? Ответ о действии не отвечает о том, как распределены слова. Действие — одно, слова — другое.

Медведенко — Маша — диалог встречный. Сорин — Треплев не встречный диалог. Этот диалог — монолог Треплева, которому аккомпанирует монолог Сорина. Тема театра: я — театр, мать — театр, Нина — театр и т. д. Никуда нельзя уйти из атмосферы театрального.

I ноября 1990 г.

Если вы пытаетесь догадаться о том, что вне вас (а только в пьесе), то вы не репетируете. Мы тогда находимся в литературном семинаре, ориентированном в сторону драмы. Мы должны заниматься другой практикой. Отклик, который случится внутри вас от текста, — и начиная с себя начинаете разматывать, считывать. Это уже приближается к репетиции. Т. е. вы совершаете эмоциональный процесс и строите некоторый план.

1. Выход на площадку

2. Уточнение

3. Повтор

1. Взаимоотношения с текстом

2. Договор с партнером

3. Площадка и т. д.

2 ноября 1990 г.

Природа русской культуры, культуры философствования, культуры умных бесед. Это было, это будет всегда. Самое сложное — какое-то знание внутри, которое можно выразить любыми словами. Как понятие отражается в действии, в словах. С этого начинается импровизация. Это признак свободы.

Войницкому (1-я сцена) — удерживать все идеи российской интеллигенции, которые превратили обычное слово «любить» в долг, в обязанность, в гражданское чувство.

3 ноября 1990 г.

Ну… вот… беда случилась со мной. Наконец-то. 6-го ноября сильное головокружение неожиданное, потеря сознания и т. д. Слава богу, случилось это дома. Хотя один… помочь некому. Не мог дойти до телефона, вызвать «скорую». Долежал до утра на диване, «летал» в космосе. Утром сумел вызвать «скорую». Они что-то такое укололи, сказали лежать, вызвать врача после праздников (у них все еще праздники). Вроде из-за радикулита кора головного мозга не получает достаточного питания и прочее, и от того головокружения.

Вызывал врача из поликлиники. Одного, потом другого.

Пью какие-то лекарства… «стугерон», еще что-то… обещают консультацию хорошего терапевта. Лежу. Уже неделю лежу… Немного легче. Могу смотреть телевизор. Читать еще не могу. Идиотское положение. Господи…

Поездка в Ленинград срывается. Да что теперь поездка… Выкарабкаться бы из этой ямы. Сегодня уже совсем неплохо себя чувствую… Вот, даже писать могу, чем сразу и воспользовался. Толик Кригмонт был сегодня у меня в гостях (проездом в Ленинград). Ему понравился мой дом. Поужинали (без выпивки!).

Ночь с 12-го на 13 ноября 1990 г. Москва

Очухиваюсь. Долго на этот раз. Наши в Ленинграде, пожинают славу. Белкин звонил, счастливый.

Я дома целыми днями. Копаюсь в бумагах и проч. Понял, мне очень нравится сидеть дома. Вот уже сколько дней не устаю, сижу дома с радостью, с удовольствием… Уже воспринимаю свое ореховское жилище как дом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: