Николай Егоров - Каменный Пояс, 1980

- Название:Каменный Пояс, 1980

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Южно-Уральское книжное издательство

- Год:1980

- Город:Челябинск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Егоров - Каменный Пояс, 1980 краткое содержание

Литературно-художественный и общественно-политический сборник подготовили Курганская, Оренбургская и Челябинская писательские организации. В него включены повести, рассказы, очерки, статьи, раскрывающие тему современности.

Значительную часть сборника составляют произведения молодых литераторов из городов и сел Южного Урала.

Каменный Пояс, 1980 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

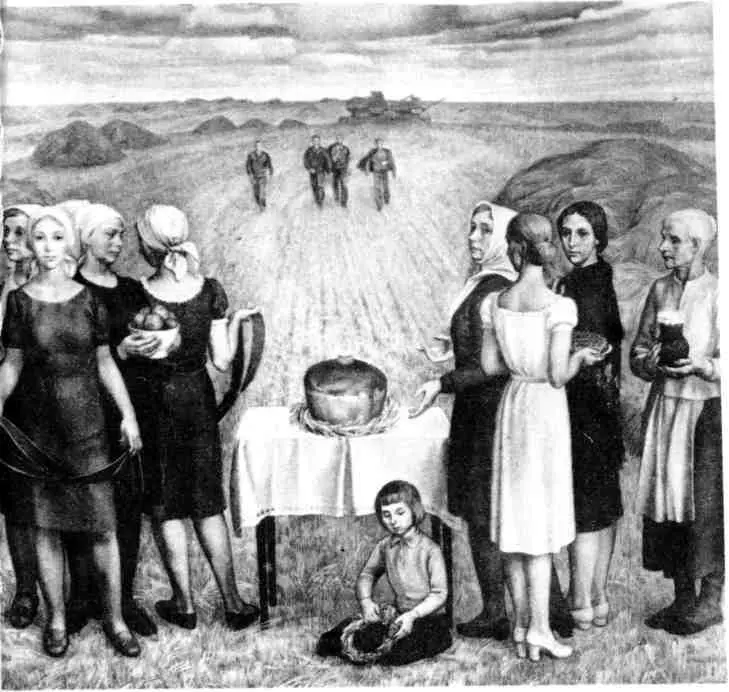

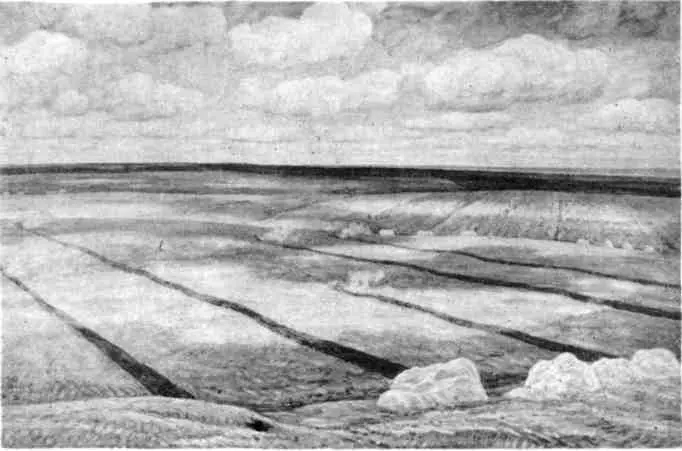

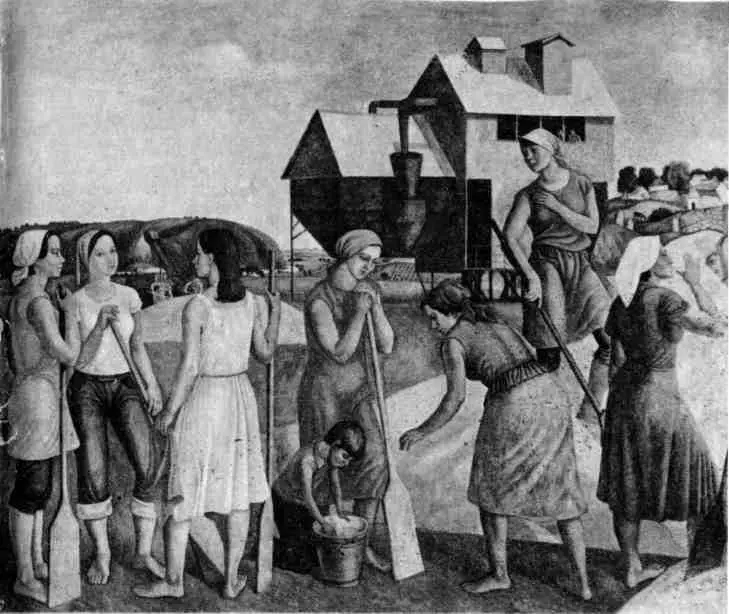

Полученные впечатления, «овеществленные» в рисунках, в этюдах, — основа произведений, вошедших в экспозицию зональной выставки «Урал социалистический» в Тюмени: картины «Хлебное поле» заслуженного художника РСФСР Н. Ерышева, «Хлеб» и «Комбайнеры» В. Ни, «Праздник урожая» Ю. Григорьева, сюиты степных пейзажей А. Лященко.

Основная тема названных выше произведений — человек и земля — в зависимости от индивидуальности автора то приобретает характер философского раздумья о сущности и высокой красоте жизни (у Н. Ерышева), то оборачивается утверждением гармонии, нерасторжимости человека и природы, поразительной красоты трудовых ритмов (у В. Ни), то обретает этическую значимость (у Ю. Григорьева). Лирическую интерпретацию получила эта же тема в картине «Август» Ю. Рысухина. По-хозяйски, уверенно шагают по земле, покоряя хлебные пространства, знаменитый на всю нашу страну комбайнер В. М. Чердинцев и его сыновья в произведении Н. Петиной. По существу групповым портретом людей, объединенных не только семейными узами, а и общим самоотверженным отношением к труду хлеборобскому, можно считать гравюру Ю. Крикунова «Династия Хайсановых».

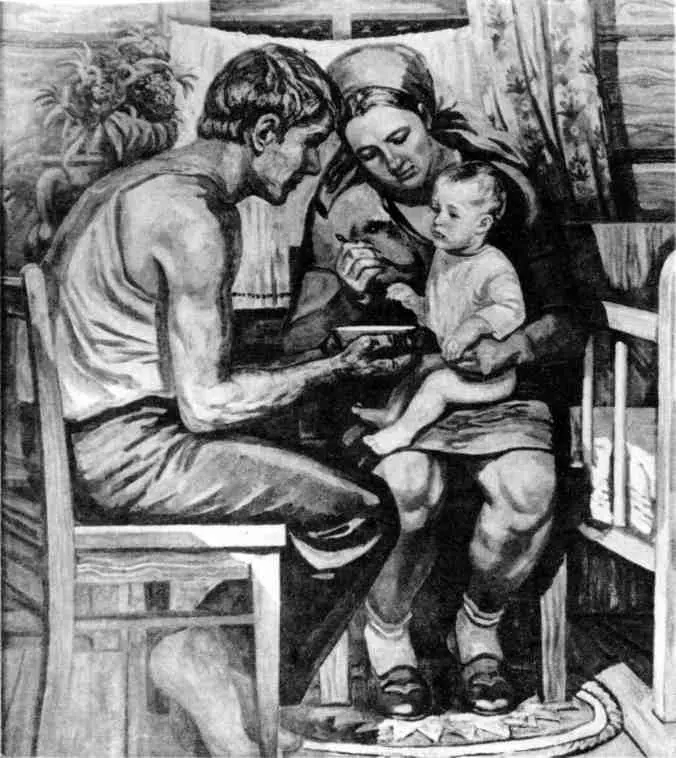

Гуманистическая направленность объединяет такие разные по теме и стилистике картины, как «Семья» Н. Салимзянова, дарование которого по-настоящему раскрылось именно в последние годы, как романтически взволнованная «Память об отце» В. Просвирина.

Творческую активность сохраняет один из старейших художников области заслуженный деятель искусств РСФСР С. Н. Александров. Скромная на первый взгляд, но при более пристальном знакомстве властно подчиняющая сердца природа Оренбуржья вдохновляет также пейзажистов Н. Болодурина, Ф. Козелкова, Ш. Мухамедзянова.

Оренбургские художники (здесь названы далеко не все) — в неустанном творческом поиске.

Лидия Медведева

Хлебное поле.

Художник Н. Ерышев.

Август. Зябь поднимают.

Художник А. Лященко.

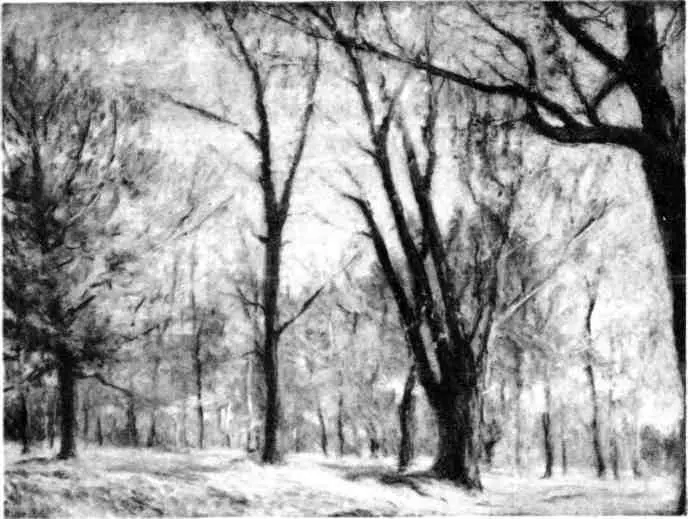

Осень.

Заслуженный деятель искусств РСФСР С. Александров.

В. М. Чердинцев с сыновьями.

Заслуженный художник РСФСР Н. Петина.

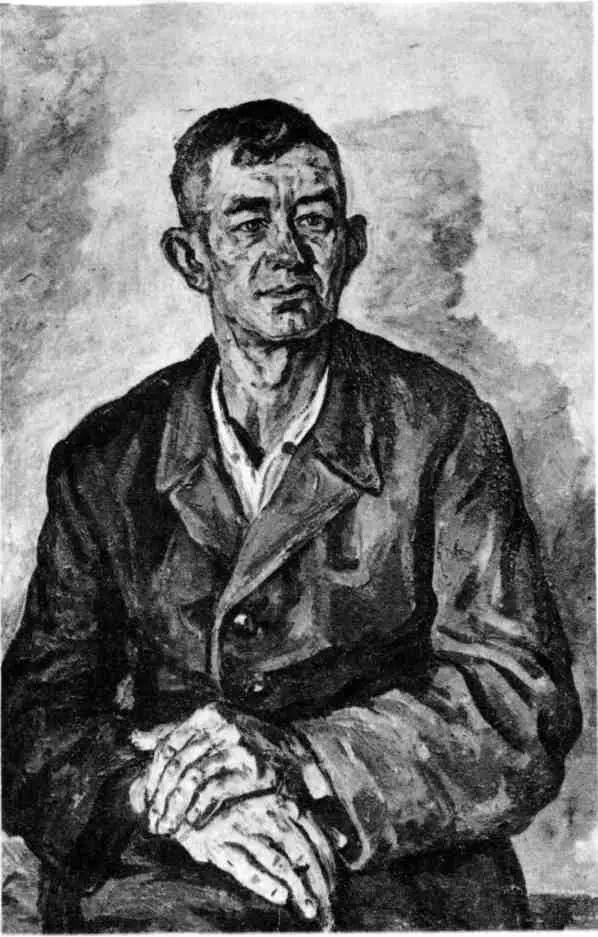

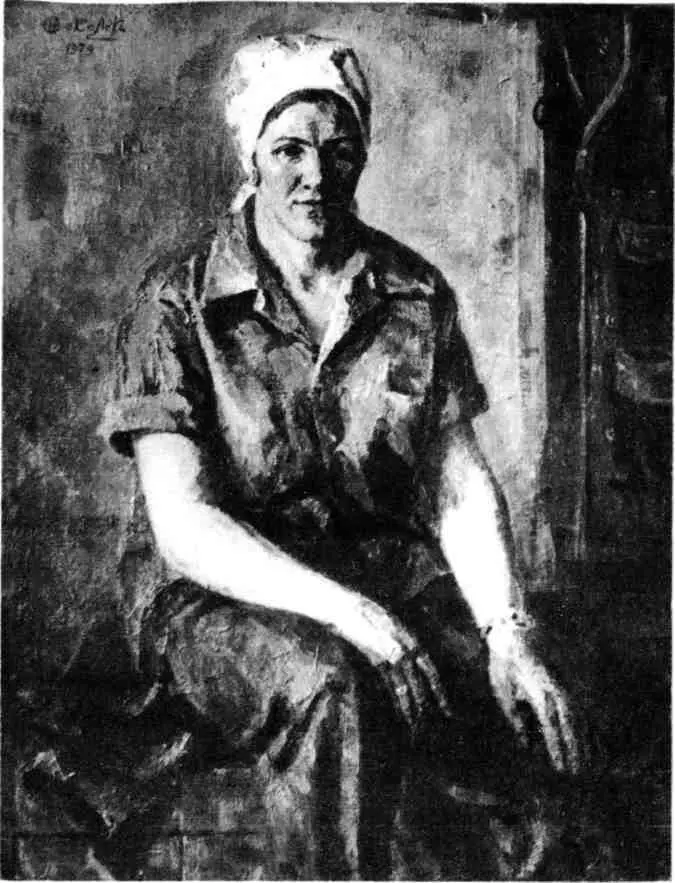

Портрет комбайнера А. Смагина.

Художник А. Овчинников.

Хлеб.

Художник В. Ни.

Портрет Героя Социалистического Труда, комбайнера Г. А. Канакиной.

Художник Н. Соколов.

Осень. Хлеборобы.

Художник Ю. Григорьев.

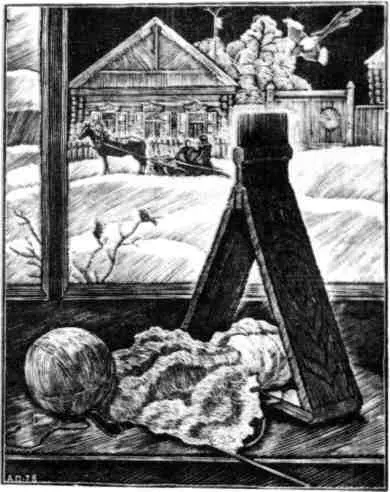

Из серии иллюстраций к книге И. Уханова «Оренбургский пуховый платок».

Художник А. Преснов.

Семья.

Художник Н. Салимзянов.

Вячеслав Веселов

ПОЭЗИЯ РОДНОГО ДОМА

Художник и поэт на фоне города

Высокие представления о культуре, вынесенные из школы и университетских аудиторий, мешают нам всерьез принимать то, что делают сверстники, — слишком коротка дистанция. Именно свое поколение и бывает труднее всего осознать. От него не отойдешь, не отступишь на шаг, как от мольберта. Непросто поверить, что Поэт снимает комнату в соседнем доме, а вот этот парень, пересекающий двор, — Художник. Мы ведь еще в детстве усвоили, что музы обитают где-то там, на священных горах Парнас и Геликон.

Но вот твои сверстники уходят из жизни, и ты постепенно начинаешь постигать смысл и значение сделанного ими и однажды замечаешь, что смотришь на мир их глазами.

Это рассказ о художниках, которых автор близко знал.

Ну хорошо, скажут, знал. Другие тоже знали. Вот как раз об этом о б щ е м знании и речь. О том речь, как душевный труд одного становится общим достоянием, как «чужой» художественный опыт делается средством понимания времени, поколения и своего места в нем.

…Самая полная, и по сути первая, персональная выставка Александра Петухова оказалась его посмертной выставкой.

Стоял декабрь. Морозы и сезонная вспышка гриппа сделали людей домоседами. Эта внезапно наступившая разобщенность в небольшом городе чувствуется особенно остро. Выставка собрала всех. Шубы, шарфы, шапки. Пар от дыхания на морозном воздухе. Скрип снега под ногами. Толкались перед открытием, приглядывались друг к другу с нежностью и говорили иначе, с какой-то близкой доверительностью, и говорили об одном. Мертвый собрал живых.

Счастливый удел таланта — воздействовать на людей, делать их участниками поисков и соавторами открытий. Но даже жизнь художника, то есть нечто отличное от собственного творчества и как будто не притязающее на твой мир и опыт, даже эта жизнь делается частью тебя.

…Алексей Еранцев любил старый Курган, и поэтому маршруты его обычных прогулок лежали в стороне от центральных улиц. «Сентиментальные» путешествия на городскую окраину были вылазками в наше общее детство. И теперь возвращаясь в царство деревянных домишек и печного дыма, проходя мимо ветхих заборов и палисадников, ты живо ощущаешь рядом с собой присутствие человека, так трогательно и нежно любившего этот уходящий быт.

Судьбы моих героев тесно связаны с Курганом и Зауральем. Они любили этот край, он был для них источником вдохновения, и эта связь с родной землей и эта любовь придают их холстам и строчкам вкус подлинности.

Да, к городу стоит приглядеться. Мы ведь говорим о культуре, а она не рождается на пустом месте, ей нужны устойчивый духовный климат, давно сложившиеся и прочные традиции. Такими традициями Курган не богат. Перед нами один из многих городов России, как и они бывший до недавнего времени только потребителем культуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: