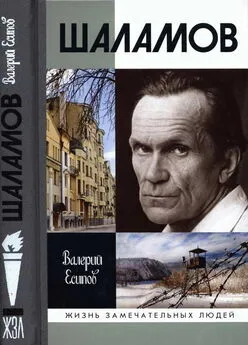

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К 1962 году рассказов у Шаламова насчитывалось уже около шестидесяти, включая созданные на рубеже 1950—1960-х годов «Очерки преступного мира». Тогда же, вероятно, оформился композиционно и первый сборник «Колымские рассказы», состоявший из тридцати трех новелл. Но в «Новый мир» он предложил не весь сборник, а примерно половину его — 18 рассказов. Судьбу их, по логике вещей, поначалу должна была рассмотреть А. Берзер. К сожалению, журнальных архивов этого периода не сохранилось (как ни странно, не выявлена и первооснова повести А. Солженицына — она нигде автором не воспроизводилась), и поэтому подробности продвижения, вернее сказать, торможения рукописей «Колымских рассказов» пока не изучены. Важнейший вопрос: почему они не дошли до Твардовского? Известно, что главный редактор «Нового мира» проявлял не просто особый интерес к произведениям лагерной или антисталинской проблематики — это была его больная, совестливая тема. Еще в своем дневнике 1955 года он писал: «Тема страшная, бросить нельзя — все равно что жить в комнате, где под полом труп члена семьи зарыт, а мы решили не говорить об этом и жить хорошо, и больше не убивать членов семьи». При этом Твардовский был чрезвычайно строг к художественному уровню произведений антисталинской направленности — по этой причине им были отклонены, в частности, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург и «Софья Петровна» Л. Чуковской.

В его дневнике, «Рабочих тетрадях» 1960-х годов, никаких упоминаний о Шаламове не встречается. Можно предполагать, что он прочел и стихи, и рассказы Шаламова лишь в поздний период (отсчет следует вести, вероятно, с середины 1960-х годов). До того Твардовский был страстно увлечен борьбой за Солженицына, за публикацию его новых вещей, прежде всего «Ракового корпуса». В связи с этим особого внимания заслуживает деликатная просьба Шаламова в письме А. Солженицыну, написанном в ноябре 1962 года: «Скажите как-нибудь Твардовскому, что в его журнале лежат мои стихи более года, и я не могу добиться, чтобы их показали Твардовскому. Лежат там и рассказы, в которых я пытался показать лагерь так, как я его видел и понял». Весь смысл этой просьбы — донести свои произведения до самого Твардовского, поскольку именно он, а не редакторы отделов решали вопрос о публикации. Впрочем, для Шаламова более важным являлось то, чтобы его произведения прочел и оценил главный редактор как весьма авторитетный в литературном мире человек, как профессионал, чей отзыв, даже устный, значил очень много («Я считаю Твардовского единственным сейчас из официально признанных безусловным и сильным поэтом», — писал он еще в 1956 году А. Добровольскому). Но просьба Шаламова к Солженицыну относительно рассказов была вообще не выполнена, а по поводу стихов в книге «Бодался теленок с дубом» дано довольно двусмысленное объяснение, свидетельствующее о неискренности Солженицына в его стремлении помочь «лагерному брату». Твардовскому он предложил, поличному признанию, прочесть подборку, в которую входили «две маленькие поэмы "Гомер" и "Аввакум в Пустозерске" да около двадцати стихов, среди которых "В часы ночные, ледяные", "Как Архимед", " Похороны"». Твардовский же якобы сразу определил, что стихи Шаламова — «слишком пастернаковские», и на этом основании отверг их со словами: «Это не та поэзия, которая смогла бы тронуть сердце нашего читателя» [59].

Вся эта версия, как представляется, нафантазирована самим Солженицыным. Ведь ничего «пастернаковского» в представленных стихах и близко нет: не считать же таковым Шаламовского «Аввакума»! Самостоятельность его стихов — и стилистическая, и тематическая — была очевидной для всякого знатока поэзии, а тем более для крупного поэта, который никак не мог быть судьей в споре о том, что может, а что не может «тронуть сердце нашего читателя». Вероятнее всего, Солженицын в разговоре с Твардовским по поводу стихов Шаламова сам навел его на мысль о «пастернаковщине», проговорившись — нечаянно или сознательно — о былой дружбе Шаламова с Пастернаком. (Свойственную Солженицыну в первый период его громкой славы «говорливость» или, проще говоря, болтливость отмечал и сам Твардовский. Трудно было найти более явных антиподов в советской поэзии, чем Твардовский и Пастернак, не говоря уже об особо сдержанном отношении автора «Василия Теркина» к автору «Доктора Живаго» после событий с «нобелианой» 1958 года, хотя стоит отметить, что Твардовский был одним из немногих, кто выступал против исключения поэта из Союза писателей.)

Таким образом, есть основания полагать, что не кто иной, как Солженицын — вопреки его собственным высказываниям о стремлении помочь Шаламову — посеял семена предубеждения в отношении редактора «Нового мира» к заштатному рецензенту, а на самом деле — большому поэту и писателю. Причем у Солженицына была возможность в пору его фавора легко организовать и личную встречу Твардовского и Шаламова, что могло бы сразу решить все возникшие проблемы. Но до такой степени великодушия «солнечному» счастливчику-эгоцентрику никогда подниматься не удавалось — он был занят только собой, своими планами, в которые всегда входило стремление считать себя «первым и единственным» в лагерной теме в литературе и в таковом же качестве преподнести себя на Западе.

Но «первым и единственным» могли считать Солженицына только не очень просвещенные соотечественники да наивные читатели за рубежом. Компромиссность его повести была понятна всем бывшим заключенным, которые легко определяли тяжесть перенесенных лично автором испытаний и его социальную роль за колючей проволокой. Все это вычитывал ось и даже «высчитывалось» интуитивно, по своим лагерным законам, в произведениях каждого, кто касался этой темы: например, резко разделялись предвоенная и послевоенная «сидки», занятость на общих работах или в «придурках», кто «стучал» или «не стучал» и т. д. Резкие инвективы, которым подверглась повесть Солженицына со стороны некоторых бывших заключенных-писателей, например, Ю. Домбровского («Иван Денисович, шестерка, сукин сын, "каменщик, каменщик в фартуке белом" (цитируется известное стихотворение В. Брюсова о каменщике, строящем тюрьму. — В. Е.), потенциальный охранник и никакого восхваления не достоин. Крайне характерно, что отрицательными персонажами повести являемся мы, рассуждающие о "Броненосце Потемкине", а положительными — гнуснейшие лагерные суки. Уже одна расстановка сил, света и теней, говорит о том, кем автор был в лагере») [60], — имели свои основания, поскольку автор романа «Хранитель древностей» прошел гораздо более суровые испытания и с полуслова любого повествования мог понять, кто был кем в зоне. Стоит заметить, что Ю. Домбровский был единственным, кто при жизни Шаламова называл его «великим писателем» (о чем говорил, например, Ф.Ф. Сучкову), а Шаламов, в свою очередь, чрезвычайно высоко ценил роман Домбровского, называя его «лучшим романом о 1937 годе».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: