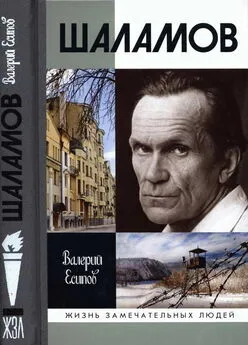

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вся эта фразеология выдает типичного представителя партийной критики, причем весьма опытного. Анат. Дремов, разумеется, учитывал и последние веяния во властной политике. Он ссылался на слова Н.С. Хрущева о «ненужности увлечения лагерной темой», о том, что «такие произведения не должны убивать веру в человека, в его силы и возможности», и при этом апеллировал к повести Солженицына: «Если Солженицын старался и на лагерном материале провести мысль о несгибаемости настоящего человека, то Шаламов, наоборот, всем содержанием рассказов говорит о неотвратимости падения — нравственной и физической гибели человека в лагерных условиях, акцентируется на том, как от голода, холода, побоев, унижений, страха люди превращаются в зверей».

Подобное противопоставление Шаламова Солженицыну на данном этапе не являлось нонсенсом, а показывало лишь рептильность партийной критики. Ведь в 1963 году Хрущев был еще у власти, повесть «Один день Ивана Денисовича» была выдвинута «Новым миром» на соискание Ленинской премии, и издательство, очевидно, воспользовалось этим удобным случаем для того, чтобы отклонить «Колымские рассказы» под благовидным предлогом. Об этом ярко свидетельствует и сопровождавший рецензию Анат. Дремова официальный ответ В. Петелина, заместителя заведующего редакцией русской советской прозы издательства «Советский писатель»:

«Уважаемый Варлам Тихонович!

Редакция познакомилась с рукописью "Колымские рассказы". При знакомстве со сборником создалось впечатление, что Вы опытный и квалифицированный литератор.

Однако так называемая лагерная тема, взятая Вами в основу сборника, очень сложна, и, чтобы она была правильно понята, необходимо серьезно разобраться в причинах и следствиях описываемых событий.

На наш взгляд, герои Ваших рассказов лишены всего человеческого, а авторская позиция антигуманистична.

Посылаем Вам рецензию и редакционное заключение, которое выражает мнение редакции о Вашей рукописи. Сборник "Колымские рассказы" возвращаем».

Писатель был обескуражен и рецензией, и издательским ответом, он хранил их в своем архиве и показывал близким друзьям, негодуя по поводу примитивных убийственных формулировок, вроде «натурализма», «сборник не может принести читателям пользы» и особенно по поводу «антигуманистичности» авторской позиции. (Подобное обвинение не применялось в советской критике, кажется, с 1930-х годов, когда оно относилось к Достоевскому)

Однако рассчитывать на более благожелательный официально-литературный отзыв на свои рассказы в условиях 1960-х годов Шаламову вряд ли приходилось. «Колымские рассказы» вступали в слишком явный антагонизм не только с идеологическими установками, с постулатами соцреализма, но и с соответствовавшими им нормами массовой эстетики, которая, что известно по многочисленным газетным кампаниям (яркий тому пример — травля Б. Пастернака), отличалась крайней степенью агрессивности в отторжении всего, что нарушало привычные представления о социальном оптимизме нового строя, о «добре, побеждающем зло», о том, что «человек — это звучит гордо», тем более если это — «настоящий советский человек». В пропагандистской версии этот человек мыслился как существо идеально-героическое и в любой ситуации, даже на Колыме, живущее верой в будущее. В связи с этим можно полагать, что со стороны определенного рода читателей (будь опубликован хоть один рассказ Шаламова — скажем, «Ночью» или «Тифозный карантин») на писателя могли бы обрушиться и более резкие обвинения, вроде: «Советский человек не может превратиться в животное! Автор клевещет на советского человека!» По такой логике было недалеко и до ярлыка «антисоветизма», но, к счастью, на данном этапе дело ограничилось «антигуманизмом» («антисоветизм» будет впереди). Можно с достаточным основанием утверждать, что «Колымские рассказы» были обречены на «непроходимость» в любом советском издании даже в полулиберальные времена Хрущева, не говоря уже о последующем периоде, когда тема сталинских лагерей стала закрытой. И основными мотивами «непроходимости» были не только идеологические факторы, но и эстетические, связанные с проблемой отражения сущности человеческой природы (на философском языке — проблемой антропогенеза истории), которая осмысливалась Шаламовым совсем не оптимистически.

Однако абсолютизировать эту самую характерную, казалось бы, составляющую мировоззрения Шаламова-художника и делать на ней главный акцент, как поступали и советские критики, и некоторые позднейшие интерпретаторы «Колымских рассказов», все же не стоило бы. Ведь недаром он написал такой рассказ, как «Последний бой майора Пугачева», где речь идет отнюдь не о «падении» человека, а о его способности к героическому сопротивлению! Рассказ этот появился, напомним, задолго до «Ивана Денисовича», в 1959 году, причем его сюжет — вооруженный побег из лагеря — был ошеломительно смелым для эпохи оттепели. Такой формы сопротивления обстоятельствам не принял бы ни один присяжный критик. Подпольная лагерная партячейка со штудированием Маркса — пожалуйста, а уходить за зону с оружием в руках — никак нет… Рассказ этот чрезвычайно важен для понимания не только философии Шаламова, но и его эстетики. Отталкиваясь от некоторых фактов послевоенной жизни Колымы [61], писатель создает здесь свою художественную реальность — «преображенный документ», как он выражался. Майор Пугачев и его товарищи воплощают идеал писателя — во многом романтический, крайне редко встречающийся в действительности, образ людей, которые предпочитают унижениям в неволе героическую борьбу и смерть. Исторически этот идеал связан у Шаламова с жертвенными фигурами революционеров, которым он поклонялся с молодости, но в сущности «Последний бой майора Пугачева» представляет собой страстный колымский парафраз извечной общечеловеческой и христианской темы «смертию смерть поправ»…

Близких этой теме рассказов немного — «Первый зуб», «Лучшая похвала», «Житие инженера Кипреева», — но их создание и включение в сборники было глубоко продуманным шагом, служившим одной из художественных задач писателя: «Возможно ли активное влияние на свою судьбу, перемалываемую зубьями государственной машины, зубьями зла? Иллюзорность и тяжесть надежды. Возможность опереться на иные силы, чем надежда» (эссе «О прозе», 1965).

Вряд ли Шаламов надеялся на скорую возможность напечатать свои рассказы, тем более «Майора Пугачева». Маленькая иллюзия лишь мелькнула, когда появился «Иван Денисович». А в дальнейшем, особенно после ответов из «Советского писателя», ему стало понятно, что на пути его прозы поставлен железный шлагбаум.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: