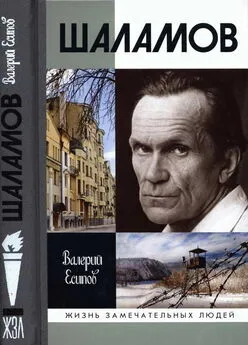

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У Шаламова на этот счет было еще более острое чутье, благодаря которому он сразу увидел и слабости «Ивана Денисовича», и фальшивость, художественную бездарность произведений «несгибаемых коммунистов» Г. Шелеста, Б. Дьякова, Г. Серебряковой и А. Алдансеменова, и в то же время чрезвычайно высоко поставил воспоминания генерала А. Горбатова, который с большой правдивостью, на его взгляд, воспроизвел картину своего пребывания на прииске «Мальдяк» на Колыме в 1939 году.

Но Шаламов никогда не заводил речь о чьем-либо приоритете или превосходстве. Он мыслил критериями не только правдивости, но и художественности, причем последний фактор имел первенствующее значение. «В искусстве места хватит всем… Так называемая лагерная тема — очень большая тема, где разместится сто таких писателей, как Солженицын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно», — не раз подчеркивал он. В соответствии с этими критериями он и подходил к творчеству Солженицына.

Установившаяся в конце 1962 года переписка между писателями показывает, что поначалу у них сложились вполне доверительные отношения — по крайней мере со стороны Шаламова: его письма весьма уважительны и пространны, в то время как Солженицын отвечал очень сдержанно и кратко, ввиду «крайней занятости». Следует заметить, что еще при жизни Солженицын запретил печатать свою часть переписки с Шаламовым. В истории русской литературы такие случаи крайне редки, и поэтому мы вольно или невольно должны делать акцент на шаламовской части эпистолярия.

Самое большое его письмо, отправленное в ноябре 1962 года, целиком связано с оценкой «Ивана Денисовича». Это абсолютно искренний, доброжелательный и в то же время строго критический разбор повести Солженицына. Начиная с обстоятельств чтения («…я две ночи не спал, читал, перечитывал повесть, вспоминал»), продолжая первыми комплиментами («…повесть очень хороша, умна, очень талантлива») и анализом наиболее удачных образов и деталей («глубоко и очень тонко показанная крестьянская психология Шухова», «Алешкисектанта», «бригадира» и т. д.) — и, наконец, переходя к основным замечаниям по поводу изображения лагеря в принципе («Около санчасти ходит кот — невероятно для настоящего лагеря — кота давно бы съели»; «Блатарей в вашем лагере нет! Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами»; «Хлеб оставляют дома! Ложками едят! Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время…») — все максимально объективно. Шаламов понимал, что повесть об Иване Денисовиче проходила многоступенчатую цензуру, что автор не мог сказать всего, но это все в любом случае ограничено опытом «легкого» лагеря, а настоящего (колымского, воркутинского, тайшетского и любого другого) автор просто не видел и не знал.

Оценка Шаламова далека от какого бы то ни было пристрастия или чувства соперничества — писатель лишь констатирует ограниченность лагерного кругозора автора, и поэтому его письмо можно воспринимать как послание из другого мира гораздо более «бывалых» людей. Об этом ярче всего свидетельствуют последние многозначительные строки письма Шаламова: «Со своей стороны я давно решил, что всю свою оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Критическая часть замечаний (по поводу «кота» и пр.), несомненно, задела Солженицына, как и распространявшиеся Шаламовым устно иронические высказывания: «Ну, вот, еще один лакировщик явился» (о чем свидетельствовал, в частности, О.Н. Михайлов). Трудно судить, в какой мере эта молва повлияла на возникновение у Солженицына чувства соперничества и на его дальнейшие литературные планы, но в целом, очевидно, повлияла. Об этом можно судить по записи в дневнике Шаламова об одном из пересказанных ему публичных выступлений Солженицына: «Колымские рассказы… Да, читал. Шаламов считает меня лакировщиком. А я думаю, что правда на половине дороги между мной и Шаламовым». Из этого можно судить, что автор «Ивана Денисовича» стремился всеми силами преодолеть утвердившийся авторитет Шаламова в лагерной прозе и заявить свою «правду» гораздо более весомо.

Но это было позже. При личной встрече в июле 1963 года Солженицын говорил Шаламову совсем другое: «Хотел писать о лагере, но после Ваших рассказов думаю, что не надо. Ведь опыт мой четырех, по существу, лет (четыре года благополучной жизни)». Как можно понять, «Колымские рассказы» произвели тогда на автора «Ивана Денисовича» сильнейшее впечатление, и он волей-неволей признал огромные преимущества Шаламова. Об этом ярко свидетельствует и фраза Солженицына, занесенная в дневник Шаламова 2 июня 1963 года, в связи с присылкой его корреспондентом рукописи своего рассказа «Для пользы дела»: «Я считаю Вас моей совестью (курсив мой. — В. Е.) и прошу посмотреть, не сделал ли я чего-нибудь помимо воли, что может быть истолковано как малодушие, приспособленчество».

С такими ответственными словами, как «моя совесть», обращаются обычно очень бережно и остаются им верны. Увы, как оказалось, со стороны Солженицына это была лишь риторическая фигура краткого времени действия. Такими же неискренними вышли на поверку и его слова о том, что о лагере, с учетом своего малого опыта, он больше писать не будет. На самом деле у автора «Ивана Денисовича» уже тогда существовали весьма обширные и амбициозные замыслы на этот счет: после своей исторической публикации в «Новом мире», умноженной миллионным тиражом «Роман-газеты», он начал получать со всей страны воспоминания бывших лагерников, что послужило прообразом «Архипелага ГУЛАГ».

К этому вопросу — об «Архипелаге» и об отказе Шаламова от предложения Солженицына совместно работать над книгой — мы обратимся чуть позже, а пока — об официальных оценках «Колымских рассказов» и причинах, по которым они были отвергнуты. В ноябре 1962 года, почти одновременно с передачей рассказов в «Новый мир», Шаламов подал заявку в издательство «Советский писатель»: «Прошу издать мою книгу "Колымские рассказы"». В рукопись входили 33 рассказа — те, что составили затем первый сборник из задуманного им цикла (напомним, что в итоге за 1954—1973 годы он написал более 130 рассказов, составивших шесть самостоятельных, со своей внутренней художественной логикой, сборников: «Колымские рассказы», «Очерки преступного мира», «Левый берег», «Артист лопаты», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2»).

Ответ из «Советского писателя» он получил ровно через год — в ноябре 1963 года. Видимо, в издательстве долго раздумывали над необычной суровостью и жесткостью шаламовских рассказов, над тем, как лучше сформулировать заведомо отрицательный ответ с учетом политической конъюнктуры. Обо всем этом можно судить по рецензии, которую Шаламов в итоге получил и которая была написана литературоведом и критиком журнала «Октябрь» Анат. Дремовым. Рецензент отмечал, что рассказы «написаны квалифицированным, опытным литератором, читаются с интересом». Но, останавливаясь на отдельных новеллах («На представку», «Ночью», «Апостол Павел», «Заклинатель змей», «Ягоды», «Шоковая терапия» и др.), он видел в них лишь «жутковатую мозаику», основными эмоциональными мотивами которой являлись, по его словам, «чувство голода, превращающее каждого человека в зверя, страх и приниженность, медленное умирание, безграничный произвол и беззаконие». Все это, по мнению Анат. Дремова, «фотографируется, нанизывается, ужасы нагромождаются без всяких попыток как-то все осмыслить, разобраться в причинах и следствиях описываемого». В связи с этим рецензент категорически заявлял, что опубликование сборника «было бы ошибочным», что он «не может принести читателям пользы, так как натуралистическая правдоподобность факта, которая в нем, несомненно, содержится, не равнозначна истинной, большой жизненной и художественной правде».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: