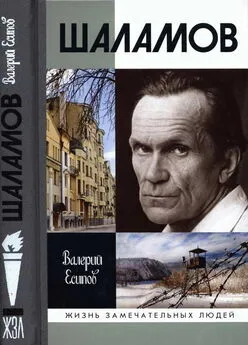

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Второе стихотворение, «Рязанские страданья», тоже связано с пребыванием у Солженицына: «Две малявинских бабы стоят у колодца — / Древнерусского журавля — / И судачат… О чем им судачить, Солотча, / Золотая, сухая земля… Неотмытые храмы десятого века, / Добатыевских дел старина, / А заря над Окой — вот мечта человека, / Предзакатная тишина».

Поэт в Шаламове, тем более при соприкосновении с природой, почти всегда брал верх над рассудочным и трезвым писателем-мыслителем. Но поездка в Солотчу, планировавшаяся на неделю, а сокращенная до двух дней (по его инициативе), показала не только несовместимость характеров двух писателей, но и открыла Шаламову одну из неизвестных ему дотоле литературных черт Солженицына — стихотворное графоман-ство, которое он обнаружил в переданных ему на прочтение стихах (очевидно, это были поэма «Прусские ночи» и другие тюремно-лагерные стихи, опубликованные Солженицыным лишь в 2004 году в книге «Дороженька»). Поэзия в этих длинных, плохо рифмованных виршах Солженицына, как говорится, не ночевала, и Шаламову стали во многом ясны истоки литературного таланта писателя, связанные, как он выражался, с «недержанием речи письменной». Кто знает, может, и стихи Шаламова, написанные в Солотче, стали его ответом своему визави-сопернику о том, что такое настоящая поэзия…

По свидетельству сына О.С. Неклюдовой Сергея, когда Шаламов вернулся из Солотчи, у него были «белые от ярости глаза». С тех пор он старался больше не встречаться с Солженицыным. Но все же год спустя состоялось еще одно короткое свидание, о котором оставил воспоминания сам Солженицын, назвав и дату — 30 августа 1964 года. Инициатива встречи принадлежала ему и была связана с «историческим» предложением совместно работать над «Архипелагом ГУЛАГ». В своих мемуарах автор сделал акцент на сугубой конспиративности разговора, происходившего в одном из московских скверов: «Улеглись мы на травке в отдалении от всех и говорили в землю — разговор был слишком секретен». Здесь, как представляется, сработала поздняя фантазия Солженицына: лежать «на травке» Шаламову, которому каждое непривычное движение давалось с трудом, было весьма неловко, да и от подобных игр в конспирацию он излечился еще в молодости. Но описание итога этой встречи у Солженицына, скорее всего, близко к истине: он вспоминал, что на изложенный им «с энтузиазмом весь проект и предложение соавторства» он получил от Шаламова «неожиданно быстрый и категорический отказ» со словами: «Я хочу иметь гарантию, для кого пишу» [63].

Курсивное ударение сделано самим Солженицыным, и странно, что он ни сразу, ни 40 лет спустя не понял, что имел в виду Шаламов, списывая его вопрос на якобы присущее собеседнику тщеславие, на его «сильную мысль об известности» (что составляет скорее проекцию устремлений самого Солженицына). Между тем смысл короткого и быстрого ответа Шаламова, как представляется, предельно прост и однозначен: вопросом «для кого» он обозначал свое сомнение в том, для какого читателя — западного или советского — предназначен «проект» и чьим интересам — доброжелательным или недоброжелательным — он будет служить. Солженицын, как видно, даже не задумался о такой интерпретации вопроса Шаламова, и это лишний раз показывает, что сам он уже был готов к своей роли «главного лагерного бунтаря» в мировом театре. Не задумался он и о том, что для его предполагаемого партнера была сама по себе оскорбительна роль «подручного», используемого в политических целях. Только позднее, как показывает мемуар Солженицына, он пришел к выводу, что у «сынов ГУЛАГа» могут быть разные взгляды и «мирочувствия», выложив при этом задним числом с высоты своего («нобелианского» и пр.) положения целый ряд обвинений Шаламову — за его позицию «сочувственника революции и 20-х годов», за его симпатии к «троцкистам» и эсерам, в конце концов — за отсутствие «жажды спасения Родины», присовокупив к этому оскорбительную фразу о «безумноватых уже» (тогда, в 1964 году?!) глазах Шаламова…

Весь спектр обсуждавшихся вопросов («на травке» или в иной ситуации) Шаламов не зафиксировал, но в его дневнике, обозначенном буквой «С», куда записывались все важные разговоры с Солженицыным, сохранилась четкая запись: «Для Америки, — быстро и наставительно говорил мой новый знакомый, — герой должен быть религиозным… Писатель должен говорить языком большой христианской культуры — все равно — эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе». Шаламов задал на этот счет лишь один вопрос: «А Джефферсон?» — на что получил ответ: «Ну, когда это было»…

Они говорили на разных языках. Солженицын тогда, возможно, и не понял, почему Шаламов упомянул Т. Джефферсона. Между тем Шаламову это имя — автора знаменитой Первой поправки к Конституции США, провозглашавшей свободу вероисповедания и отделение государства от церкви — было знакомо с детства, от отца. Но более всего шокировала Шаламова проговорка Солженицына о своей главной цели — «успехе на Западе», особенно в сочетании с «жаждой спасения Родины»… Отторжение от писателя с подобными литературно-мессианскими и одновременно прагматическими намерениями было неизбежным — исключительно по нравственному чувству, столь острому у автора «Колымских рассказов». Об этом ярче всего свидетельствует его запись в дневнике, непосредственно связанная с предложением о совместной работе над «Архипелагом»: «Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего, потому, что я надеюсь сказать свое слово в русской прозе, а не появиться в тени такого в общем-то дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына» [64].

Следует, наверное, подчеркнуть слова Шаламова — «неизмеримо более важными для страны», ибо за ними стоят забота прежде всего о родной стране и стремление донести выстраданную им правду до своих соотечественников. Установки на западного читателя у Шаламова заведомо не существует — он пишет исключительно для России и ее людей, чтобы они поняли, как и что происходило в эпоху Сталина и что может делать человек с человеком в нечеловеческих условиях. Стоит заметить, что и сам «проект» «Архипелага ГУЛАГ» как книги, построенной главным образом не на своих, а на чужих свидетельствах и на чужих рукописях, не принадлежащих автору по праву, он считал безнравственным: «Я никогда не мог представить, что может в двадцатом столетии появиться художник, который может собрать воспоминания в личных целях».

Политическую ангажированность Солженицына, его четко рассчитанную стратегию на использование лагерной темы для личного писательского самоутверждения на Западе и одновременно — для дискредитации всего советского строя — Шаламов понял сразу после последнего разговора, со всей проницательностью старого зэка. У Шаламова совершенно иной взгляд на российскую и советскую историю, на Февральскую и Октябрьскую революции. Никаких сказок о благоденствии дореволюционной России он не приемлет, иначе зачем бы ее лучшие люди шли в ссылки, на каторги и виселицы? И после Октября жизнь могла развиваться по-разному. Он по-прежнему убежден, что «Октябьская революция была мировой революцией» (из «Воспоминаний»). Краеугольный камень его философии: «Сталин и Советская власть — не одно и то же» (из «Вишерского антиромана», 1970), потому что он видел начало советской власти, видел, во что она превратилась при Сталине, и видит сейчас, что жизнь постепенно, с трудом, но возвращается в нормальное русло. Ставить палки в колеса этой власти он не намерен, а бороться с нею — тем более. Дело писателя, художника состоит совсем в другом…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: