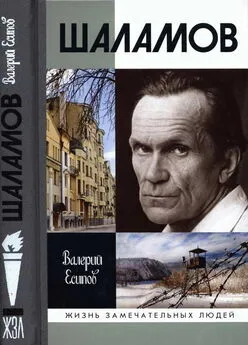

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Единственный из рассказов колымского цикла ему удалось опубликовать в 1965 году в журнале «Сельская молодежь» (№ 3) благодаря усилиям работавшего в этом журнале Ф.Ф. Сучкова, писателя и скульптора, лепившего потом у себя в мастерской портрет Шаламова. Этот рассказ — лирико-философская миниатюра «Стланик» — был «безобиден», поскольку лишь многоопытные читатели могли догадаться, что в нем идет речь о судьбе человека, прошедшего Колыму.

Для характеристики подобных ситуаций обычно употребляют «утешительные» выражения: «Общество не дозрело до восприятия такого рода литературы», «художник опередил свое время». Все это верно. Но каковы же при этом чувства самого художника и что ему делать? Тупик? Отчаяние? Выработка новых стратегий выхода к читателю — через самиздат или тамиздат?

Уж о чем Шаламов меньше всего думал, так это о стратегиях. У него не было ни малейшего стремления к самоутверждению в общественном мнении, к шумной славе, тем более среди так называемого массового читателя, мнение которого он всегда ценил очень невысоко. «Опыт говорит, что наибольший читательский успех имеют банальные идеи, выраженные в самой примитивной форме», — прямо заявлял он в письме 1966 года А. Солженицыну в связи с прочтением романа «В круге первом», вежливо оговариваясь: «Я не имею в виду Вашего романа, но в "Раковом корпусе" такие герои и идеи есть».

Это было последнее письмо Шаламова Солженицыну, написанное на исходе их внешне взаимоуважительных, но внутренне всегда напряженно-полемичных отношений. Надо напомнить, что первая личная встреча писателей состоялась в ноябре 1962 года в редакции «Нового мира» и сразу выявила разногласия. Как вспоминал Солженицын, речь шла о том, «будет ли мой рассказ ледоколом, таранящим дорогу и всей остальной правде, лагерной и не лагерной, либо (и Шаламов склонялся так): это — только крайнее положение маятника, и теперь покачнет нас в другую сторону… Пессимизм Шаламова оказался верней» [62].

Шаламов по-своему излагал суть этого спора. В том же ноябрьском письме Солженицыну он писал: «Слова мои в нашем разговоре о ледоколе и маятнике не были случайными словами. Сопротивление правде чрезвычайно велико. А людям нужны ведь не ледоколы, не маятники. Им нужна свободная вода, где не нужно никаких ледоколов».

Последняя фраза как раз и выражает суть его писательской позиции. Шаламову, как можно понять, чужд всяческий «ле-доколизм» (читай: радикализм, революционаризм, открытое литературно-политическое противостояние сложившейся системе — все то, что очень близко Солженицыну и в скором времени составит основное содержание его деятельности). Качание маятника в обратную сторону он предвидел, но это не «пессимизм», а скорее скептицизм, потому что Шаламов прекрасно сознавал, что в обществе, 30 лет жившем по сталинским законам, инерция следования этим законам будет давать о себе знать еще достаточно долго. Но в возвращение маятника в изначальное положение он не верил, ибо в обществе, на его взгляд, произошли необратимые изменения. Эпоха «свободной воды» (Шаламов имеет в виду прежде всего свободу в литературе и возможность говорить обо всем, что увидено и пережито при сталинском режиме), по его глубокому убеждению, рано или поздно наступит, и задача художника — «уж если ты видел — надо сказать правду, как бы она ни была страшна». Поэтому его главная цель — писать и писать, не считая, как и прежде, вопрос «печататься — не печататься» первостепенным.

Это, надо заметить, очень близко позиции пушкинского монаха-летописца Пимена да и самого Пушкина, который тоже немало писал, как стали говорить позже, «в стол», без надежды на прижизненную публикацию. Такая ассоциация не случайна: Шаламов в послелагерный период, переосмысливая историческую роль русской литературы XIX века, целиком ориентируется на позднего, зрелого Пушкина как в эстетическом плане, так и в плане независимого социального поведения художника. «Служенье муз не терпит суеты», «Ты царь — живи один», «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит», а главное: «Никому / отчета не давать, себе лишь самому / служить и угождать, для власти, для ливреи / не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи» («Из Пиндемонти») — этим постулатам он следует скорее бессознательно, однако пример великого поэта постоянно стоит перед его глазами. Афористическая фраза Шаламова из его дневника: «Лучшее, что есть в русской поэзии, — поздний Пушкин и ранний Пастернак» — ярче всего это подчеркивает, как и постоянные сетования на то, что «пушкинское знамя растоптано» литературой второй половины XIX века, прежде всего Л. Толстым с его морализмом и взятой на себя миссией учить человечество, как ему следует жить… К толстовской традиции Шаламов позже отнесет и Солженицына. Но в годы общения с автором «Ивана Денисовича» последний еще не обнаруживал склонности к какому-либо проповедничеству, и Шаламову было интересно беседовать с ним на лагерные и другие темы.

Отвечая на приглашение Солженицына и его жены Н.А. Решетовской, он собирается приехать к ним в Солотчу, в дом, купленный недалеко от Рязани. Интересны подробности о сомнениях Шаламова по поводу этой поездки, которые раскрывают его физическое состояние и привычки: «Переезд в вагоне до Рязани и на телеге до Солотчи неизбежно выведет меня из строя на несколько дней… Я уже семь лет варю себе еду сам и ни в какой столовой обедать не могу. В этой тщательности диеты — одна из моих побед, и я не могу поставить на карту все, что сберегалось в течение многих лет. Я не ем никакого мяса, никаких мясных супов, никаких консервов, ничего приготовленного из консервов, ничего жареного… Наконец — увы, холода. Поддерживать печи в избе я совершенно не способен… Я не в силах ехать в дачные условия. Простите меня». (Письмо не было отправлено.)

Однако Шаламов все-таки собрался и поехал. Было это в середине сентября 1963 года. Основным мотивом служило желание как можно подольше и пообстоятельнее поговорить с Солженицыным. Увы, больших и серьезных разговоров в итоге не получилось. После кратких бесед во время прогулок Солженицын уходил в свою комнату — работать, писать, а Шаламову, с таким трудом преодолевшему дорогу ради душевных откровений, давал читать свои старые стихотворные рукописи. Это странное гостеприимство поначалу не вызвало у Шаламова резкого отторжения: все-таки хозяин действительно занят серьезным трудом, а сам он рад и малому общению наедине с природой. Поездка в Солотчу отразилась в двух прекрасных (можно сказать — и прекраснодушных) стихотворениях Шаламова, написанных экспромтом там же, в деревне, и позднее вошедших в сборник «Московские облака» (1972):

Сосен светлые колонны

Держат звездный потолок,

Будто там, в садах Платона,

Длится этот диалог.

Мы шагаем без дороги,

Хвойный воздух, как вино,

Телогрейки или тоги —

Очевидно, все равно…

Интервал:

Закладка: