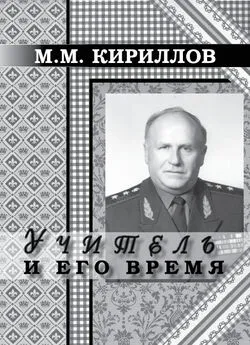

Михаил Кириллов - Учитель и его время

- Название:Учитель и его время

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кириллов - Учитель и его время краткое содержание

В книге очерков приводятся воспоминания об основных этапах жизни и деятельности выдающегося советского терапевта член-кор. АМН СССР, профессора Евгения Владиславовича Гембицкого – участника Великой Отечественной войны, выпускника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, ученика академика Н. С. Молчанова, руководителя терапевтических кафедр, главного терапевта Советской Армии.

Е. В. Гембицкий – учитель многих поколений военных терапевтов, в том числе автора книги. Учитель – с большой буквы.

Книга рассчитана на военных врачей, терапевтов, историков военной медицины, широкий круг читателей.

Учитель и его время - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Гембицкий как-то по-своему работал с больными людьми: неторопливо, основательно, методично, иногда – повторно, без излишних эмоций. Неторопливость, по-видимому, скрывала от окружающих действительную напряженность происходившего анализа, определения логики фактов и формирования умозаключения. Для него был важен синтез наблюдений, и поэтому требовалась особенная чистота и безупречность слагаемых аргументов. В то время, пока другие, задыхаясь от радости скороспелых находок, мельтешили «внизу», вблизи отдельных фактов, он, испытывая все то же, как бы обязан был оставаться на диагностическом «капитанском мостике», наблюдая и анализируя весь процесс. Эта его манера могла даже показаться неэмоциональной. Чем динамичнее был клинический процесс, тем спокойнее и четче становился его анализ и, как результат уменьшалась вероятность ошибки. Все это было зримо. Но не все это понимали и не все прошли школу такого взвешенного аналитического видения фактов. Мне это было особенно полезно, так как по природе своей я был эмоционален, интуитивен, и не очень точен.

Я привязался к этому необычному человеку. Мне нравились выступления Евгения Владиславовича на кафедральных совещаниях: (обоснованность его собственных суждений и уважительная позиция по отношению к другим). Было заметно, что с ним считался сам Николай Семенович. Можно было предположить, что именно он унаследует все то богатство, которое было сконцентрировано тогда на этой кафедре.

Я часто подолгу работал с Евгением Владиславовичем в залах Фундаментальной библиотеки академии, поражаясь его трудоспособности. Бывало, мы прогуливались по набережной Невы, беседуя о жизни. В те годы мне было особенно важно, чтобы кто-нибудь меня слушал. Он поощрял наши беседы. После встреч с Гембицким становилось как-то радостно жить. А бывало, что он охотно откликался на конкретную нужду. Он как-то помог мне достать редуктор и баллон с ацетиленом на одном из заводов, когда узнал, что из-за этого у меня прекратились исследования… Именно благодаря вниманию Евгения Владиславовича мое клиническое, педагогическое и научное развитие пошло особенно осмысленно и быстро.

Клиника – такое место, где взаимное обогащение опытом неизбежно. Приведу один случай из многих. Я вел больного 32 лет, очень тяжелого, с выраженной сердечной недостаточностью, с плотными белыми отеками – такими, что по ногам его из пор сочилась жидкость так, что ее можно было собирать в пробирку. Считалось, что он болен ревматизмом с комбинированным поражением митрального клапана. Его не раз смотрел со мной и Евгений Владиславович. Дело шло к развязке: нарастали явления сердечной астмы, и применяемые препараты наперстянки и мочегонные эффекта не давали. В один из обходов Евгений Владиславович высказал предположение, что на фоне ревматизма у больного, по-видимому, развился амилоидоз, что и объясняло крайнюю выраженность отечного синдрома.

Больной умер. Когда я направился на секцию, Евгений Владиславович попросил меня специально напомнить прозектору о необходимости исследований на амилоидоз. На вскрытии был выявлен жесточайший стеноз митрального клапана, расширение левого предсердия и правых отделов сердца, большая печень, асцит, отеки… Диагноз порока сердца был подтвержден, и я поднялся в отделение. Прислонившись к стене в коридоре, стоял Евгений Владиславович, окруженный слушателями. Я бодро доложил ему о результатах вскрытия. 0н внимательно выслушал и очень серьезно и тихо спросил: «А для исследования на амилоидоз взяты ткани?». К моему ужасу, я должен был сознаться, что забыл оказать об этом прозектору, тем более, что у нее и сомнении в диагнозе не было. Он как-то по-особому, как бы изучая, огорченно посмотрел на меня и, оттолкнувшись от стены, медленно пошел прочь, не сказав ни слова.

Опомнившись, я быстро вернулся в прозекторскую. Труп еще лежал на столе. Я упросил патологоанатома вернуться к исследованию и взять соответствующее образцы тканей. Последовавшие 2—3 дня я избегал встречаться с Гембицким: мне было стыдно за свою оплошность. Вскоре стало известно, что гистология подтвердила признаки амилоидного перерождения не только в обычных для этого органах, но и в необычных, в том числе в митральном клапане. Нафаршированные амилоидными глыбками створки клапана симулировали порок сердца, создавая все условия для развития сердечной недостаточности. А данных за ревматизм… получено не было.

Конечно, я рассказал об этом Евгению Владиславовичу. Он, как будто между нами ничего не произошло, тут же поделился своим предположением о первичном характере амилоидоза – редкой разновидности этого заболевания. Сказал, что необходимо изучить соответствующую литературу и доказать это. Просидев в библиотеке как проклятый неделю, я проштудировал всю литературу, что была, начиная с работ конца XIX века. Выяснил, что наше наблюдение амилоидного порока сердца – единственное в отечественной литературе. Меня так увлек поиск литературных доказательств, что я ни о чем другом и думать не мог. Имению тогда, я убедился, что осмысленный поиск рождает поразительную работоспособность.

Мне казалось, что я реабилитировал себя перед Евгением Владиславовичем. Но он поставил задачу доложить об этом редчайшем наблюдении на заседании Ленинградского терапевтического общества, а позже направить его описание в журнал «Кардиология». Все это было выполнено, но на мои просьбы выступить соавтором этих сообщений следовал неизменный отказ. Это даже обижало. Лишь с годами мне стало ясно: он был Учителем, а для настоящего Учителя интересы ученика всегда выше собственных, и он учил меня этой щедрости впрок.

На кафедре в эти годы шла напряженная диссертационная деятельность. Это относилось как к ее сотрудникам, так и к внешним соискателям. Над докторскими диссертациями работали и последовательно защищали их А. В. Фролькис и Л. П. Прессман (1961), С. М. Орлов и М. Б. Рафалович (1963), Л. М. Клячкин и А. Д. Дахин (1964), Н. А. Богданов, Н. В. Тягин, П. И. Федотов, И. И. Красовский и др. (1967). Над кандидатскими: В. Г. Кондратьев (1960), М. А. Гуревич и В. Н. Латыш (1962), Л. А. Ланцберг, Г. В. Сухарев, П. И. Соболев, М. Т. Будаговский и др. (1964), Г. К. Алексеев, В. В. Бутурлнн, А. А. Пономарев и др. (1965), Б. В. Коняев, А. С. Мищенко (1966). Поражает интенсивность и результативность этой работы. Многие из диссертаций имели приоритетное значение (особенно в области ВПТ, ожоговой болезни – с учетом опыта войны в Корее, инфарктов миокарда, поражений СВЧ-полем, пневмоний, в области гематологии). Многие из исследователей заняли впоследствии ведущие кафедры страны и становились создателями самостоятельных научных школ. Ни на одной из академических терапевтических кафедр тогда не было столь значительных научных результатов, разве что на кафедре военно-морской терапии (3. М. Волынский).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: