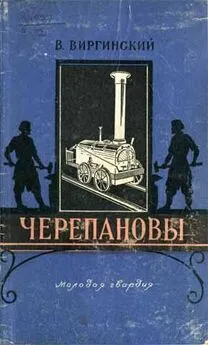

Виктор Виргинский - Черепановы

- Название:Черепановы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1957

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Виргинский - Черепановы краткое содержание

Книга В. Виргинского «Черепановы» рассказывает о талантливых русских механиках-самоучках первой половины XIX века. Крепостные демидовских Нижне-Тагильских заводов Ефим Алексеевич (1774–1842 гг.) и Мирон Ефимович (1803–1849 гг.) Черепановы внесли большой вклад в развитие русской техники, были неутомимыми поборниками технического прогресса. Они усовершенствовали добычу черных и цветных металлов, создали более двадцати паровых машин и десятки станков, построили первую русскую рельсовую дорогу с паровой тягой, выдвигали проекты пароходов и т. д.

Долгое время имена Черепановых замалчивались, и только советские исследователи вновь открыли народу замечательных русских самородков.

Автор книги профессор В. С. Виргинский написал эту популярную биографию по материалам собственных исследований.

Черепановы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ехать приходилось то в мороз, то в метель и в буран, когда снег заметал дорогу, не уничтожая, впрочем, при этом ни ухабов, ни придорожных канав, и слепил глаза ямщикам. Часто лошади увязали в сугробах. Закутанного в тулуп Алексея нередко мороз пробирал до костей, пока они добирались до очередной почтовой станции.

Архангельск и в зимнее время, когда Белое море сковывалось льдами, представлял собой многолюдный, оживленный город. Поморы, занимавшиеся рыбным промыслом и охотой на морского зверя, еще зимой начинали готовить суда. Работали многочисленные мастерские ремесленников, занятых обработкой дерева, металлов и камня. Архангельские купцы и их приказчики продолжали свои торговые операции.

Алексей пробыл в Архангельске до марта 1814 года. Дела демидовской конторы оказались действительно в очень плохом состоянии. Черепанов проверил все отчетные документы, учел наличное железо, предназначенное к вывозу, а также другие товары.

В то время как Алексей Черепанов находился еще в Архангельске, с Урала к нему пришли тяжелые вести. В Выйском поселке был большой пожар. Сгорело 60 домов, в том числе и новое жилище Алексея Черепанова. К счастью, никто из его близких не пострадал.

Но Алексей не мог вернуться домой. Он должен был явиться в Москву и Петербург и лично доложить заводовладельцу о результатах своей поездки.

Во время бесед заводовладельца с молодым «служителем» затрагивались различные вопросы заводского производства. Речь шла не только о налаживании на уральских заводах проволочного и лудильного дела, не только о выделке кос и жести, но и о применении на уральских заводах силы пара. Алексей первый из Черепановых обсуждал этот вопрос с Демидовым после неудачи, постигшей профессора Ферри.

Потребность во введении паровых машин на заводах вызывалась неотложными запросами заводского производства. По мере того как истощались запасы руд, залегающих возле поверхности, приходилось делать выработки все более глубокими, а значит, и все сильнее, заливаемыми водой. Конные водоотливные машины не справлялись с откачкой воды. Требовалось либо забрасывать разработку месторождений, либо применять более мощные двигатели для водоотлива.

Еще в конце XVIII века некоторые уральские заводовладельцы стали проявлять интерес к паровым машинам.

В 1801 году вышел в свет и был получен на Урале очередной том «Географического словаря Российского государства» Максимовича и Щекотова. Там в одной из заметок рассказывалось о творческом подвиге выдающегося алтайского изобретателя И. И. Ползунова, которому удалось построить еще в 60-х годах прошлого века паровую машину заводского назначения для непосредственного приведения в действие мехов на Барнаульском заводе. Однако авторы статьи ошибочно считали, будто ползуновская машина еще действовала на Алтае в начале XIX века, тогда как в действительности она была выведена из строя вскоре после смерти Ползунова.

С 1803 года паровую машину для Березовских золотых промыслов стал строить талантливый механик Лев Федорович Сабакин, в 1800 году переведенный из Твери на Урал. Еще в 1787 году Сабакин, побывавший в Англии, рассказал в изданной им книге о новой универсальной паровой машине знаменитого английского изобретателя Джемса Уатта, с которым лично встречался.

Машина этой системы имела один вертикальный цилиндр, пар должен был последовательно работать то снизу, то сверху поршня, а противоположная (то верхняя, то нижняя) часть цилиндра соединялась в это время с конденсатором (холодильником), куда и уходил отработанный пар.

Сабакин был человеком широкого научного кругозора и больших изобретательских способностей. Ему принадлежало немало технических нововведений. Впрочем, постройку паровой машины на Урале Сабакину не удалось довести до конца.

В 1804 году и в последующем десятилетии несколько паровых машин для уральских заводов построил Джозеф (Осип Яковлевич) Меджер — выходец из Англии. Меджер впоследствии организовал даже на Урале специальное машиностроительное заведение для этой цели. Сама по себе постройка Меджером паровых машин, хотя и очень невысокого качества, была полезным делом.

Однако плохо было то, что Меджер стремился захватить монополию на постройку паровых двигателей, а потому упорно доказывал, что русские мастера не смогут справиться с постройкой и эксплуатацией паровых машин. Он писал, что только «англичане одним употреблением сих и иных машин во всех частях механики приобрели преимущество перед другими народами».

Меджер доказывал также, будто обычные паровые машины системы Уатта слишком сложны для русской промышленности и «не совсем способны к употреблению на сибирских рудокопных заводах». Для России, по словам Меджер а, была нужна более упрощенная техника, чем для Запада.

Применению паровых машин на Урале немало способствовал и Афанасий Сидорович Вяткин. Сверстник Ефима Черепанова, он был сыном мастера-плавильщика одного из алтайских заводов и получил образование в Барнаульском горном училище.

Вяткин вскоре обратил на себя внимание многочисленными усовершенствованиями в области горного дела и металлургии. Если Ефима Черепанова посылали для оказания технической помощи с Урала на Карельский перешеек, то Вяткина для подобных же целей направляли с Алтая в Грузию и другие отдаленные районы. Вяткин получил чин «горного офицера», то есть инженера. В 1814 году Вяткин, именуемый в переписке «ныне славящимся художником»{В то время выражение «художник» означало также мастер, специалист.}, переехал на Урал. Он стал строить паровую машину на Верх-Исет-ском заводе А. И. Яковлева.

В отношении конструкции машины Вяткин взял за образец уаттовскую машину двойного действия с конденсатором. Машина была закончена в 1815 году.

То, что главный конкурент Демидова, расчетливый и преуспевающий делец Яковлев пригласил Вяткина и ассигновал значительную сумму на постройку паровой машины, произвело на владельца Нижне-Тагиль-ских заводов сильное впечатление.

Демидов давно мог сделать вывод из донесений приказчиков, что отсутствие паровых двигателей приводило к серьезным перебоям в работе отдельных заводских цехов и рудников. Теперь Демидов стал еще, кроме того, беспокоиться, как бы другие заводчики не получили преимуществ в результате применения паровых машин.

Когда летом 1814 года Алексей Черепанов встретился с заводовладельцем, Демидов как раз обдумывал возможность применения паровых машин на уральских заводах.

Интересно в этом отношении письмо Демидова Данилову от 12 июня 1814 года, написанное непосредственно после одной из бесед заводовладельца с Алексеем Черепановым.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: