Владислав Отрошенко - Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга

- Название:Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03666-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Отрошенко - Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга краткое содержание

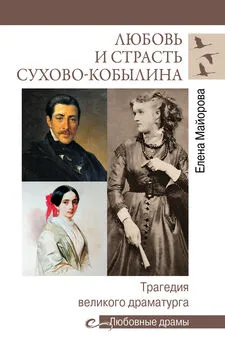

Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817—1903) был, казалось, баловнем судьбы: знатный и богатый барин, статный красавец, великолепный наездник, любимец женщин, удачливый предприниматель, драматург, первой же комедией «Свадьба Кречинского» потрясший столичный театральный мир. Но за подарки судьбы приходилось жестоко расплачиваться: все три пьесы Сухово-Кобылина пробивались на сцену через препоны цензуры, обе жены-иностранки вскоре после свадьбы умерли у него на руках, предприятия пришли в упадок, литературные и философские труды обратились в пепел. Особенно повлияло на его жизнь и творчество беспрецедентное по запутанности и масштабам уголовное дело об убийстве его французской любовницы, в котором он был обвинен.

Совместимость гения и злодейства, воля рока и воля человека, власть случая и власть разума, таинственные пути Провидения и фантастические узоры судьбы — об этом повествует написанная на основе документов и следственных материалов книга Владислава Отрошенко, сплав исторического романа о загадочной жизненной истории с расследованием громкого уголовного преступления.

Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но тут была еще одна зацепка. А что если не был «раздет камердинером» и не лег спать? Что если камердинер, старый и верный лакей, проинструктированный барином, лгал? Тогда отрезок времени, не перекрытый алиби, значительно увеличивался: с часу ночи до семи утра. Достаточно для того, чтобы совершить преступление, отдать все необходимые распоряжения и по возможности скрыть следы. При этом возникают другие вопросы. Где была Луиза с десяти часов вечера до часу ночи? Ездила по городу? Поджидала Александра Васильевича в его флигеле? Как она туда вошла, не замеченная сторожем, дворником, кучером, прислугой? На чем вывез Сухово-Кобылин ее труп из своего дома, если «сани его были в починке», а извозчика, который бы помогал ему в ту ночь или в экипаже которого остались бы кровавые следы, не нашлось?

Комиссия конечно же не занималась расследованием этих вопросов. Чтобы оправдать Сухово-Кобылина, нужно было поверить камердинеру Лукьянову; чтобы обвинить его, нужно было признать показания камердинера ложными. Дело легко поворачивалось «и туда и сюда», и это было чрезвычайно выгодно следователям. Именно такие «обоюдоострые» дела приносили чиновникам следственного аппарата самые крупные дивиденды, представляя собой нечто вроде надежных акций доходнейшего предприятия: можно было брать взятки с заинтересованных лиц и вести расследование в любом направлении без явного нарушения буквы закона. Последнее было немаловажно, ибо только неискушенные новички шли ради взятки на грубую подтасовку, заметную невооруженным глазом и чреватую лишением должности. Опытные и благоразумные чиновники организовывали вокруг дела тонкую игру. Это была виртуозная эквилибристика. Дело строилось так, чтобы его «качательность», возникшая случайно или стараниями чиновничьего коллектива, сохранялась постоянно и была неустранимой.

Поскольку следствием отвергалась возможность нападения на Деманш извозчика, Александр Васильевич стал настойчиво выдвигать свою версию: Луиза всё же была убита с целью ограбления. Он утверждал, что в описи драгоценностей, найденных на трупе, нет вещей, которые Луиза носила при себе постоянно: золотых часов женевской работы (это был его первый подарок француженке), бриллиантовой булавки и броши с изумрудами, — и что убийцы пытались навести подозрение на извозчиков, для чего и вывезли мертвое тело за Пресненскую заставу и бросили его близ наезженной дороги.

«Присутствие на покойной Деманш серег бриллиантовых и двух колец, замеченных полициею при подъеме тела, — писал он в записке на имя министра юстиции, — потому самому ничего не доказывает относительно намерения убийц, что, так как преступление совершено ими в смысле грабежа, произведенного будто бы извозчиком, и самые вещи, бывшие при ней, — часы, цепь, булавка и брошка с этой целью на ней не оставлены, то по той же причине не следовало при ней оставаться ни серьгам, ни кольцам, а если они остались, то, вероятно, потому только, что ускользнули от внимания преступников или, что еще вероятней, просто второпях были ими забыты».

Граф Панин холодно отверг эту версию, изложенную Сухово-Кобылиным довольно путано и противоречиво.

«Предположение это устраняется само собою, — заключил министр, — при одном соображении с осмотром мертвого тела Деманш, которое найдено с бриллиантовыми серьгами в ушах, в золотых су-пирах с бриллиантами на руках и золотым кольцом. Сверх сего в квартире ее оставлены в целости бриллиантовые и серебряные вещи и два билета Московской Сохранной Казны в восемьсот рублей серебром на имя неизвестного. Из сего можно предположить, что к убийству Деманш долженствовала быть другая побудительная причина».

Какая — граф Панин прямо не сказал. Но было ясно, что причину следует искать в отношениях Сухово-Кобылина и Симон-Деманш. Для исполнителей, фиксирующих малейший поворот высокопоставленной мысли, это было четким указанием, в каком направлении «долженствует» вести дело.

Особая следственная комиссия, сформированная военным генерал-губернатором Москвы, могла уже подводить некоторые итоги. У нее имелись следующие факты и материалы, которые, при соответствующем истолковании, могли стать прямыми или косвенными уликами против Сухово-Кобылина:

1. Кровавые пятна во флигеле.

2. Записки Нарышкиной аббату Кудеру.

3. Преждевременное предположение Сухово-Кобылина о том, что Деманш убита, а также указание им места, где следует искать ее труп.

4. Письмо с угрозой пронзить кастильским кинжалом, а также сами кинжалы, найденные при обыске.

5. Приезд плотника на квартиру Деманш с приказанием Сухово-Кобылина взломать комоды и доставить ему письма и бумаги француженки.

6. Свидетельство поручика Скорнякова.

7. Показание поляка Радзивилла о том, что в ночь с 7 на 8 ноября криков из квартиры Деманш не было слышно, а также следственный эксперимент, подтвердивший, что, если бы таковые были, не услышать их было бы нельзя.

8. Показание прислуги о том, что Сухово-Кобылин никогда не был так сильно обеспокоен отлучкой Деманш, как утром 8 ноября.

9. Отсутствие у Сухово-Кобылина алиби на период с часу ночи до семи часов утра.

10. Обнаружение драгоценностей на убитой Деманш, исключающее возможность убийства с целью ограбления.

11. Общий тон переписки любовников, свидетельствующий о всевозрастающей ревности Деманш и раздражении Сухово-Кобылина.

Российскому судопроизводству этих материалов было вполне достаточно, чтобы признать Сухово-Кобылина виновным в убийстве француженки, и Закревский, полагаясь на красноречие прокуроров, уже готовил свою резолюцию по делу для представления ее министру юстиции и государю… Несколько месяцев судебной процедуры, а потом короткое прощание с родными под взорами полицейских, слезы, рыдания — и столбового дворянина повезут вдоль верстовых столбов Владимирской дороги. Словом, всё шло хорошо.

Но вот 20 ноября под вечер произошло совершенно неожиданное, никем не предвиденное событие: находящийся под стражей в Серпуховской тюрьме дворовый человек Сухово-Кобылина повар Ефим Егоров сознался в убийстве Деманш. Это был гром среди ясного неба!

Признание Егорова было получено стараниями частного пристава Стерлигова, незаметного чиновника, который не входил в группу следователей Особой комиссии. Он трудился, так сказать, на обочине главной дороги, по которой двигалось следствие, и, действуя единолично, как он сам объяснял, «признал необходимым подвергнуть Егорова строжайшему заключению в секретной комнате, дабы через уединение предоставить его суду собственной совести, почему отослал его в Серпуховской частный дом».

Само это решение Стерлигова — искать убийц в кругу прислуги Деманш — свидетельствовало, что он был не в курсе того направления, которое упорно давали делу Закревский и Панин, и не знал о системе капканов, которыми следователи Особой комиссии обложили Сухово-Кобылина, пользуясь одобрением высших сановников. Следственная братия была в отчаянии. Сложнейшая конструкция, сооруженная для поддержания «качательности» дела, рушилась на глазах; надежные акции сгорали прямо в руках. Стерлигов, сам того не подозревая, спутал все карты, сломал продуманную игру. Потом, когда пройдет время, когда улягутся страсти, Александр Васильевич коротко и едко обрисует эту ситуацию устами одного из персонажей «Дела»: «Боже мой — он всё изгадил! Нынче всякий по-своему, просто хаос».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: