Владислав Отрошенко - Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга

- Название:Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03666-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Отрошенко - Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга краткое содержание

Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817—1903) был, казалось, баловнем судьбы: знатный и богатый барин, статный красавец, великолепный наездник, любимец женщин, удачливый предприниматель, драматург, первой же комедией «Свадьба Кречинского» потрясший столичный театральный мир. Но за подарки судьбы приходилось жестоко расплачиваться: все три пьесы Сухово-Кобылина пробивались на сцену через препоны цензуры, обе жены-иностранки вскоре после свадьбы умерли у него на руках, предприятия пришли в упадок, литературные и философские труды обратились в пепел. Особенно повлияло на его жизнь и творчество беспрецедентное по запутанности и масштабам уголовное дело об убийстве его французской любовницы, в котором он был обвинен.

Совместимость гения и злодейства, воля рока и воля человека, власть случая и власть разума, таинственные пути Провидения и фантастические узоры судьбы — об этом повествует написанная на основе документов и следственных материалов книга Владислава Отрошенко, сплав исторического романа о загадочной жизненной истории с расследованием громкого уголовного преступления.

Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

— А ведь у меня есть новая пиэсса… Черт знает что, а кажется, неудачная… Сам не знаю, что вышло.

— Что же вы молчали, дорогой Кобылин? С собою?

— Ну да… вот в этом портфеле.

— Сейчас же берем извозчика и едем в гостиницу!

— Это зачем же?

— Читать! Читать!

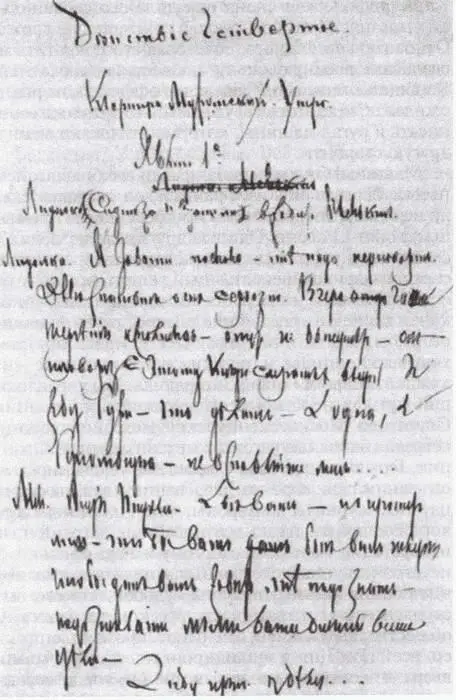

В этот день все его сомнения исчезли: «Вечером читал Григорьеву свою пиэссу. Мы уселись в тихом номере гостиницы. Первое действие, отделанное почти вчистую, прошло хорошо и ему понравилось.

Катастрофическая сцена поразила его страшно — он выразился, что произвела в нем нервную дрожь. Относительно эпилога, советовал его сократить и, сделавши вводную сцену, подвести к последней. Вообще же пиэсса произвела тот эффект, который я ожидал. Стало, пиэсса удалась!!! Он умолял меня писать и ругал машины, которые отвлекают меня в другую сторону».

Машины! Они теперь занимали его больше, чем пьесы. Вернувшись из Франции, он сделался едва ли не самым энергичным и прогрессивным промышленником России. Один за другим он возводил в своих имениях заводы — винокуренный, конный, свеклосахарный, лесопильный, спиртовой. Он не останавливался ни перед какими затратами — покупал какие-то «редчайшие в мире» ректификационные аппараты и пневматические мельницы, механические пилы и резаки, изготовленные «из лучшей в Европе» стали Зигерланда. Его управляющие чуть ли не каждый день толклись на станции Скуратово Московско-Курской железной дороги, встречая багажные вагоны с механизмами из Франции, Германии, Англии. С яростной увлеченностью он занимался агрономией, выписывал пачками научные журналы из Европы, читал их от корки до корки и прикладывал все новейшие заграничные изобретения «к нераспаханному и неразгаданному неустройству» наследственных земель, которые ему в изобилии были отпущены судьбой. На его выступления в Императорском русском техническом обществе съезжались именитые промышленники со всей России и аплодировали, подбрасывали вверх атласные цилиндры, когда он, гордо возвышаясь на трибуне, «с чисто апостольским жаром» расписывал преимущества изобретенного им в Кобылинке «способа прямого получения ректифицированного спирта из бражки». И этой бородатой, усатой и увесистой публике он кланялся с удовольствием, раздавая налево и направо, без всякой оплаты схемы своих аппаратов, которые могли в три года озолотить какого-нибудь уездного барина.

Чего ему хотелось?

Богатства? Успеха? Славы? Всё это было.

Хотелось ему другого. Того, чего лишилась душа в ту снежную, вьюжную ночь 1850 года. Покоя и счастья. Забвения боли. И работа, бешеная, кипучая и беспрерывная, давала ему покой и забвение, из которых он жаждал выплавить этот хрупкий и светозарный металл — счастье… Всепоглощающая работа была для него спасительным и упоительным зельем, «пьянством», как ее называл великий и непризнанный им сосед — граф Лев Толстой.

— Я счастлив, когда читаю и работаю без передышки, — говорил Александр Васильевич в те годы.

И он был счастлив. Но только тогда, когда без передышки. Потому что отдыхать было страшнее всего. И когда однажды отец, строго соблюдавший все церковные праздники, упрекнул его в том, что он работает даже на Пасху, он вспыхнул и гневно огрызнулся:

— Я не признаю ни праздников, ни будней! Каждый день он вставал в четыре утра, делал

гимнастику, без которой не мог обходиться со времен сидения в тюрьме, затем одевался в пестрый бухарский халат, в мягкие татарские сапоги, подвязывал волосы тесьмой и шел в лес рубить сучья. А потом — в столярную мастерскую. Пилил, строгал, резал мебель для своего огромного мрачного дома в 30 комнат, «самой угрюмой архитектуры», напоминавшего, как пишет один из тульских помещиков, «длинный сундук, в который кладут приданое купеческим невестам». Целый день до позднего вечера его французская фермерская коляска из дерева, похожая на складной стул, маячила то в поле, то у винокуренного завода, то у конюшен. Везде он поспевал. Налетал как буря. Бегал, горячился, ругался с управляющими, с крестьянами, с мастеровыми, вникал во все коммерческие бумаги, лазил по котлам, ремонтировал машины, руководил стройками, драил щеткой заводских жеребцов.

Если окрестным помещикам случалось заехать к нему в гости, он тут же вел их смотреть свое обширное хозяйство и, не обращая внимания на их унылые физиономии, забывая, что позвал их для сытного обеда и приятной беседы за чашкой кофе с сигарой, долго водил их по полям и заводам, с жаром говорил о новых машинах, беспрестанно повышал голос на рабочих, покрикивал на конюхов, везде показывал свою кипучую энергию. «Вместо фразистого литератора-ученого, насыщенного туманными идеями немецких философов, идеалиста и романтика, — удивлялся интервьюер, приехавший к нему для умной беседы, — я увидел перед собою самого обыкновенного русского помещика “средней руки”, у которого беды хозяйственные — самые большие беды».

Правда, помещиком он был не «средней руки». Урожаи на его тульских землях были самыми высокими в губернии. Свеклосахарные заводы выдерживали конкуренцию с заводами юга России. Его лесами приезжали любоваться академики. У него было 500 десятин (около 550 гектаров) отборного леса, и он был первым в России помещиком, который взялся его сажать, — за что царь удостоил его премии в 1500 рублей серебром и памятной медали с надписью: «ПИОНЕРУ В РАЗВЕДЕНИИ РУССКИХ ЛЕСОВ ПОСАДКОЙ».

— Лесом дорожил, — вспоминали крестьяне. — Кто зайдет, помилуй Бог, засечет!

Хозяином он был страстным и лютым. Владениями своими гордился. «Я всё время при восхитительной погоде царил среди своих лесов, — писал он своему другу Василию Кривенко, — и с правом скажу, среди созданной мною местности».

Но чем больше он занимался коммерцией и хозяйством, тем сильнее обострялось в нем чувство собственника:

«Ездил в степь. Зачали косить рожь… Овсы всюду удивительные… И вся степь с лесами и полями, далекими деревнями — моя. Хорошо быть писателем — недурно быть и владетелем».

Выйдешь в сад, в поле, в лес, везде хозяин, всё мое. И даль-то синяя и та моя!

«Свадьба Кречинского», действие первое, явление XПредприятия свои Александр Васильевич превозносил:

— Мои заводы сооружены мною, единственно мною, почти без средств, а я начинаю думать, что это лучшие заводы в России. Эти заводы ставят меня на ноги, дают мне независимое положение, мною самим созданное положение.

В том, что его заводы были лучшими в России, он не ошибался. Тульские помещики вспоминали, что водка «Кобылинка» «безусловно была из лучших» и конкурировала с популярными «Петровкой» и «Поповкой», потому что стоила значительно дешевле и очищалась механическим способом, без применения химических средств. Лошади кобылинских конезаводов славились резвостью на русских и европейских ипподромах, за них азартно сражались на аукционах, выкладывая «под молоток» тысячи. Спирт покупали коммерсанты из Италии, Франции и Германии. Древесину брали по самым высоким ценам — на отделку дворцов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: