Виктор Агамов-Тупицын - Круг общения

- Название:Круг общения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-140-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Агамов-Тупицын - Круг общения краткое содержание

Книга философа и теоретика современной культуры Виктора Агамова-Тупицына – своеобразная инвентаризация его личного архива, одного из самых богатых источников по истории русской арт-сцены последних сорока лет. Мгновенные портреты-зарисовки, своего рода графические силуэты Эрика Булатова, Олега Васильева, Ильи Кабакова, Бориса Михайлова, Андрея Монастырского, Павла Пепперштейна, Эдуарда Лимонова, Алексея Хвостенко и других художников и писателей прошлого и нынешнего века образуют необычный коллаж, который предстает самостоятельным произведением искусства.

Круг общения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

14.1

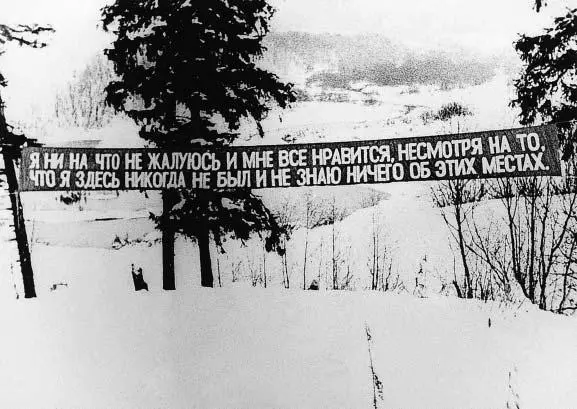

Группа «Коллективные действия» («КД»), «Лозунг-1977» («Красный лозунг»).

Главный экспозиционный объект – тюремные нары, воссоздающие атмосферу концлагерей. Применительно к репрессиям и чисткам 1930-х годов геометрический минимализм «ГУЛАГа» – конечный этап редукции (напомню, что в феноменологии Гуссерля обретение « чистого я» – итоговый баланс трансцендентального опыта).

14.2

Группа «Коллективные действия» («КД»), «Неудачный [коричневый] лозунг», 1978.

Если для куратора российского павильона (им в данном случае оказался Б. Гройс) Сталин – это прежде всего «концептуальный художник», создатель «тотальной инсталляции» под названием СССР, то сам Монастырский придерживается несколько иного мнения. Вот, наверное, почему он обратился к теме ГУЛАГа. «Лозунг–1978», вывешенный в верхней части инсталляции, гласил: «Зачем я лгал самому себе, что я здесь никогда не был и не знаю ничего об этих местах, – ведь на самом деле здесь так же, как везде, только еще острее это чувствуешь и глубже не понимаешь» 85. Нечто подобное мог бы сказать Данте, покидая «Inferno». Расхождения во взглядах (между куратором и художником) очерчивают ту самую «пустую зону» (чистилище?), где теряются различия между логикой факта и логикой фикции 86. Неужели действительно реальность должна стать вымыслом, чтобы быть мыслимой?

Хотя лозунги группы «КД» – феномен эпохи застоя, их нельзя описать на языке лозунгов, характерных для этой эпохи. Нельзя, потому что поэзис и дианойя дают о себе знать исключительно за гранью лозунга, в нелозунговом пространстве. Все началось с того, что в январе 1977 года Монастырский, Алексеев, Кизевальтер и Панитков вывесили в подмосковном лесу красное полотнище, «Лозунг–1977», на котором было написано: « Я ни на что не жалуюсь, и мне все нравится, несмотря на то, что я здесь никогда не был и не знаю ничего об этих местах» . Спустя год этот формат превратился в «сериал», о чем свидетельствует «Лозунг–1978», упомянутый выше. Описание третьего лозунга (третьего по счету) можно почерпнуть из моей переписки с Монастырским (конец 2008 – начало 2009 года):

А.М.: Посмотри в приложении новую акцию «КД», которая связана с решением поместить в десятый том «Поездок за город» материалы «Лозунга» 1978 года: «Я ждал тебя в условленное время и ушел. Ты сам знаешь дорогу. Приходи, если хочешь меня увидеть». Он тогда показался нам неудачным по всем параметрам – и по «плоскому» тексту, и по цвету полотнища (коричневый). Да и сам текст этого коричневого, «скоропалительно» сделанного лозунга был слишком конкретен, описывал некий внешний эпизод по сравнению с «внутренней историей» двух первых лозунгов – 1977 года и сделанного в апреле 1978 года. Как ты на это смотришь?

В.А.-Т.: У меня в архиве есть слайд красного лозунга, а о коричневом слышу впервые. Отсроченность этого «неудачного» лозунга и связанного с ним событийного поля позволяет взглянуть на него глазами Вальтера Беньямина, считавшего, что коммунизм – это политизация эстетики, а фашизм – эстетизация политики 87. Соответственно, красный и коричневый – два цвета времени, однако в 1978 году использование коричневого фона было преждевременным (см. ил. 14.1, 14.2)…

На самом деле лозунгов у «КД» было много, причем не только в XX веке, но и в XXI. Так, например, в письме, полученном от Монастырского (А.М.) в апреле 2003 года, сообщалось об акции «Лозунг-2003»: « В лесу, на просеке между деревьями, был повешен портрет Хайдеггера в рамке под стеклом размером 6,5 см. на 9 см. Моск. обл., Савеловская ж. – д, возле дер. Киевы Горки, 19 апреля 2003 г.». Спустя два года – еще одно известие: « Вчера сделали новую акцию „КД“ „Лозунг–2005“, на буддийскую тему. По лесу рядом с Киевогорским полем громко разносилось чтение алмазной сутры моим голосом (фонограмма). Жду вас в Москве. Андрей».

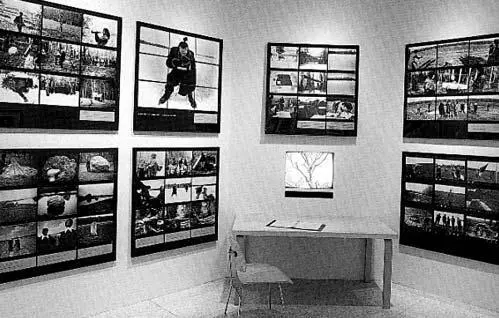

Автор этих писем принадлежит к числу наиболее заметных фигур в современной российской культуре. Его можно считать одним из основателей московской концептуальной школы 88. Сформированная им в 1976 году группа «КД» включала в себя (наряду с самим А.М.) Николая Паниткова, Сергея Ромашко, Никиту Алексеева, Георгия Кизевальтера, Игоря Макаревича, Елену Елагину и Сабину Хансген 89(см. ил. 14.3).

14.3

Инсталляция группы «КД» на выставке «Global Conceptualism» (куратор М. Мастеркова-Тупицына), Queens Museum, Нью-Йорк, 1998.

Если работы Ильи Кабакова – это «галлюциноз коллективных высказываний», то А.М. учреждает концептуализм как «галлюциноз коллективных действий». В 1970–1980-х годах оба они оказались причастными к формированию круга МАНИ (Московский архив нового искусства). Деятельность А.М. не ограничивается акционизмом. Он также известен как автор стихов 90, литературных и теоретических текстов, коллажей и концептуальных объектов 91.

Диалоги с А.М. – часть переписки, возникшей после моего отъезда из СССР в 1975 году. Тогда мне казалось, что советский и американский режимы – всего лишь разные парадигмы театральности и что эмигрировать из Москвы в Нью-Йорк – примерно то же самое, что прервать просмотр спектакля во МХАТе и перейти в театр на Малой Бронной. Спустя годы стало понятно, насколько инфантильной была эта ориентация на зрелищность, на восприятие мира исключительно как пищи для глаз.

Различие между спектакулярными режимами прошлого и настоящего в том, что сегодня (при помощи электронных media ) мы уже беспрепятственно и, главное, в считанные доли секунды перемещаемся из одного театра в другой – учитывая, что ареной театрализации является в первую очередь наше сознание. Фактически оно выстраивает себя по образу и подобию театра. «Театр сознания» – эта фраза Стефана Малларме как нельзя лучше соответствует нынешнему положению вещей, тем более что «общество спектакля» (la société du spectacle) и «общество антракта» не могут существовать порознь. Независимо от рода наших занятий, мы всегда на сцене, и было бы наивно думать, будто эстетические практики являются исключением. То, что это не так, я осознал благодаря Андрею, о чем свидетельствует письмо, посланное ему 7 ноября 1979 года: « Андрюша! Я бесконечно тебе благодарен за акцентацию таких понятий, как „салонность“ и „эстрадность“ 92 , поскольку и сам грешу чрезмерной эстетизацией языка, превращая его в экспонат. Единственное возражение (с моей стороны) касается того, что концертность и экспонатность – режимы не только зрения, но и сознания. Гений, с точки зрения Бодлера, создатель стереотипов, а стереотипы суть „идеальные предметы“. Не означает ли это, что массовая культура, оперирующая стереотипами, удел идеалистов? Но чтобы художественное новшество превратилось в стереотип, нужен мимесис. Это как в храме, где отбивают поклоны и непрерывно повторяют одни и те же молитвы. Получается, что идеальный мир состоит из клише, самое универсальное из которых – Бог. Твой вовеки и присно, В. А.-Т.» 93

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: