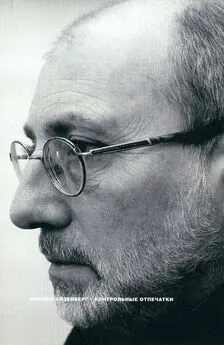

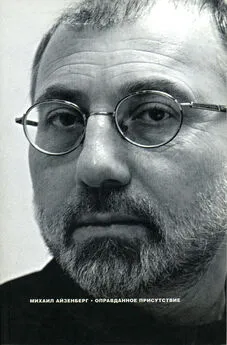

Михаил Айзенберг - Контрольные отпечатки

- Название:Контрольные отпечатки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98379-077-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Айзенберг - Контрольные отпечатки краткое содержание

В книгу поэта и критика Михаила Айзенберга «Контрольные отпечатки» вошли те небольшие сочинения, жанр которых словно бы ищет свое место между очерком, мемуарами и эссе. В это пространство «между жанрами» автор помещает воспоминание о временах, названных позже «эпохой застоя», о некоторых людях, более или менее известных деятелях неофициальной культуры. «Семидесятые годы как-то особенно старались, чтобы их не заметили», – пишет Айзенберг и осторожно восстанавливает личные впечатления, обрывки разговоров, детали культурного фона той эпохи, которая, по его мнению, прошла незамеченной.

Контрольные отпечатки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Лёне я решился написать только через год после его отъезда. А когда потребовалось отправить с советского почтамта хитро зашифрованную телеграмму в Израиль, прямо, но неявно подтверждающую мою готовность печататься за границей, я взял с собой Зиника для моральной поддержки (1973-й или самое начало 74-го). Лёня ответил с военной прямотой: «Считаю твой ответ крепким морским „добро“».

Навыки конспирации после пересечения границы быстро испарялись. Вот телефонный разговор с уже заграничным Зиником. Трубка звенит гулким космическим эхом, как будто разговариваешь с Марсом. И Марс тебе сообщает:

– Миш, я тут отдал твои стихи в один континентальный (голосовой нажим) орган. Как ты на это смотришь?

– Я не знаю (голос обмирающий, еле слышный).

– Ну, что ты не знаешь (заметное раздражение в голосе) – в континентальный орган. Не понял?

– Я не знаю .

– А-а, понял: ты «не знаешь». Теперь понял, понял.

Мы переписываемся с Лёней уже двадцать шесть лет. Письма первых десяти приблизительно лет при перечитывании производят очень странное впечатление. Какая-то переписка двух обитателей лагерей для перемещенных лиц или двух испытателей безвоздушного пространства. В точности как в одном его, сравнительно позднем, стихотворении:

И через каждый новый день

я переваливаю, как через высокую,

как через насыпь земляную крутобокую

танк переваливает…

Все нужно было начинать с нуля. Заново заселять и обживать какую-то пустыню. «Я вижу, что жизнь ушла из всех постоянных форм, из всего, что имеет устойчивость и продолжение. И надо жить на пустом месте. Значит, надо жить на пустом месте». «Островное существование даже внутри того круга, который и сам по себе является островом». «Ни на что не соглашаться, оставаться при своем. При чем „своем“? При чем-то неявном и недоказуемом. При тоске и вечной растравленности». «А стихи? В сумерках их и не заметишь. Но даже правильно, что они так зависимы, что уже почти нематериальны. Галлюцинации своего рода». «Я понял, что это ошибка – считать свое дело ничтожным и частным. И пусть даже ничтожное и частное, тем хуже, то есть значительнее. Не все ли вопли на земле об этом – о безысходности, о бессилии?»

Такого рода отрывками можно заполнить подряд сотню страниц. Получится повесть, состоящая из одних знаков препинания.

Иногда кажется, что люди уезжали не от тяжелой, а от беспросветно-легкой жизни. Но упор все-таки надо делать на первом слове, а второе толковать иносказательно. Однажды я попробовал объяснить своей дочери, чем, собственно, всю жизнь занимался. В основном тем, сказал я, что изо всех сил упирался в какую-то невидимую заваливающуюся на меня стену. Это занятие казалось не только необходимым, но единственно возможным. А заваливающаяся стена как-то соотносилась с советской властью. Странное на внешний взгляд существование, когда все силы уходят не на работу и не на «жизнь», а на пассивное сопротивление. Чему? Какому-то невероятному давлению, по природе, конечно, социальному, но по действию скорее атмосферному.

Это сопротивление и есть наш единственный профессиональный навык. Его смысл едва ли доступен нам, участникам. Может быть, никакого смысла в нем не было (почти невероятно), а может быть, это сопротивление все и решило (тоже вряд ли).

Однажды я решился прочитать двоим ближайшим друзьям (Ване и Вите) несколько, как мне казалось, наиболее удачных и самых смешных отрывков из моих писем. После первых же фраз воздух, входящий в мои легкие, начал каменеть. До сих пор поеживаюсь, вспоминая это ощущение страшной неловкости, непоправимой ошибки. Ни разу не засмеялись, отводили глаза. Невольный, просто технически необходимый для самого акта письма взгляд извне на наши внутренние дела был, конечно, оскорбителен и, по сути, невозможен. Они решили, что я их в землю закопал и на память написал.

Но мои корреспонденты хотели хоть что-то знать о нашей жизни, хоть как-то в ней участвовать. Они требовали подробностей. Литература входила в жизнь как двурушничество и вынужденное предательство. (То есть – вместе с ними, в одной упряжке.) И поскольку она в ней (жизни) задержалась и сильно распространилась, то представлю-ка я здесь один образчик такой переписки. Это ничего уже не изменит.

Письмо начинается с описания внешности нового знакомого. Это Андрей Твердохлебов, заходивший в гости перед самым своим отъездом. Остальные имена я не раскрываю, они зашифрованы и в самом письме, – чтобы не давать лишней информации промежуточным читателям. Тут очень пригодилась литературная школа Павла Улитина, для которого непрозрачность текста и табуированность реалий принципиальны и являются свойством поэтики. «Все писать с сокращениями. Кроссворд. Проза-ребус. Шифровка». [2]Шифрованность в его вещах, вероятно, возникла когда-то как способ самоцензуры, но с ее помощью легче было улаживать и те сложности, которые возникают, когда персонажи и читатели – одни и те же лица.

В лице что-то монголоидное: чуть приплюснутый нос, чуть вывернутые ноздри. Хохолок на голове, сутулость. Пока не приглядишься, вид инженера-неудачника. Потом понимаешь, что это не сутулость, а напряженность и волчья собранность, готовность резко обернуться. Речь затрудненная, с расстановкой. Каждое слово так артикулируется, что получается и значительным, и ироничным по отношению к этой значительности.

Я рухнул в постель с мыслью «как жалко! ничего не запомнил», а утром оказалось, что помню разговор почти дословно, только мешает, похоже, затрудненность его речи, постоянное нащупывание слов и тревожная неясность формулировок. Но потом понял, что это и дало возможность все запомнить.

Так бывает. Какой-нибудь вечер – неудачный, со скандалом, а то и с мордобоем – а ведь он-то и вспоминается потом через много лет, когда все мирные милые вечера уже забылись, и им потерян счет. И что интересно: такие вещи как-то связывают людей. Связывают какой-то веревочкой. Они заклятием ложатся на группу не очень подходящих друг к другу людей, объединяя их в компанию. Действительно, заклятые друзья.

В первый день года Белой Обезьяны (которая, кажется, приходит за своим черепом) меня потянуло назад, как преступника на место преступления. Обратно – в шум, в тесноту, к закусочному столику и в комнату, где танцуют. И я поехал. Там уже был полный развал. Народу втрое меньше, все переместились на кухню, опухшие, невыспавшиеся, очумелые. За столом царил Общий Друг. Он задирал поэта, и не просто, а на самом серьезном уровне – вызывал не на ссору, а на драку. Говорил, какое у того некрасивое бабье лицо. Давняя обида, смешанная с литром водки, подталкивала на самые болезненные удары. Поэт старался не обращать внимания. И когда наконец Общий Друг прямо из бутылки плеснул ему водку в глаза, он только заорал и побежал в ванную.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: