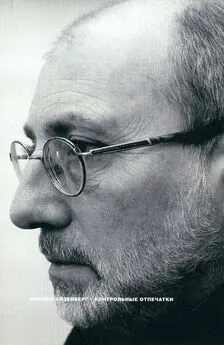

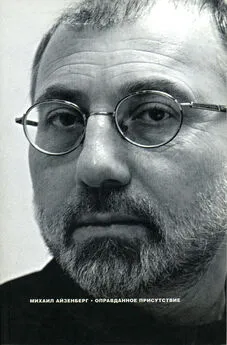

Михаил Айзенберг - Контрольные отпечатки

- Название:Контрольные отпечатки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98379-077-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Айзенберг - Контрольные отпечатки краткое содержание

В книгу поэта и критика Михаила Айзенберга «Контрольные отпечатки» вошли те небольшие сочинения, жанр которых словно бы ищет свое место между очерком, мемуарами и эссе. В это пространство «между жанрами» автор помещает воспоминание о временах, названных позже «эпохой застоя», о некоторых людях, более или менее известных деятелях неофициальной культуры. «Семидесятые годы как-то особенно старались, чтобы их не заметили», – пишет Айзенберг и осторожно восстанавливает личные впечатления, обрывки разговоров, детали культурного фона той эпохи, которая, по его мнению, прошла незамеченной.

Контрольные отпечатки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Есть неопознанная реальность между твердым, видимым. Та, что соединяет видимые части (частности) незримой силовой паутиной. Вот эта самая паутина. Вещество жизни в пазах и разрывах, не замечаемое среди плотных форм (как греки не видели цвет неба).

Но даже среди твердого и видимого есть самое простое , и оно всегда не названо.

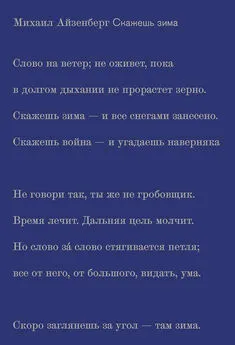

В семидесятых годах тот же поэтический язык, не понуждаемый никакими декретами и как будто по собственной воле, стал прорастать в обыденность. Началось движение от условности (вернее, сквозь условность) к реальности высказывания, начались различные испытания, имеющие целью определить реальное состояние языка. Главной задачей становится не окрашенная (то есть окрашенная в естественные цвета) внутренняя речь, движущаяся с естественной скоростью. Стилевая лояльность.

Происходил постепенный – шаг за шагом – захват обыденности тем языком, который создавался-то как раз в применении к необычным ситуациям и исключительным состояниям. И соединение одного с другим давало результат по меньшей мере нетривиальный. (Предположим, что, говоря так заносчиво, я имею в виду не себя, а своих товарищей.)

Этот текст не может иметь логического конца. Ставить точку в описании не хочется. Определенную художественную эпоху можно считать завершенной, когда ее центральные идеи превращаются в самоповтор и неосознанную самопародию. Со стороны виднее, но со своего места я не вижу ничего похожего.

Лёнины письма

Всего этих писем 139, не считая нескольких недошедших. Как правило, не доходили самые первые письма – с обеих сторон. Это было в порядке вещей: власти, видимо, испытывали переписку на прочность. Наша оказалась достаточно прочной. Она продолжалась тридцать лет.

В семидесятых годах мы обменивались письмами примерно раз в месяц. В восьмидесятые разрывы увеличились, доходя иногда до полугода. Первые письма написаны от руки, потом оба перешли на машинку, и это было вынужденным решением. Письма шли по месяцу, ответ писался не сразу, и через три месяца собственное письмо помнилось уже в общих чертах. Неизбежная иносказательность и шифрованность изложения ясности не прибавляли, некоторые вопросы корреспондента ставили в тупик. Вот мы и начали писать на машинке, оставляя себе копию.

Аккуратист Лёня завел специальную папочку. Там его копии и мои оригиналы чередовались и были плотно скреплены. Я увидел эту папочку в 1990 году, когда впервые приехал в Израиль. Лёня с ней не расставался, даже возил с собой в Лондон на годовую побывку. Потом с ужасом рассказывал мне, как папочку забыли на улице при очередном переезде, и она сорок минут лежала без присмотра. Никто не взял, никому она не понадобилась.

Это вообще интересно: нужны ли эти листочки кому-либо, кроме нас? (А теперь и «мы» уже в единственном числе.) Основное место в них занимают стихи, которые мы посылали друг другу, их разбор и обсуждение. Свои стихи я помещал в конце письма, печатал без строчной разбивки и никак не выделял, – в надежде, что «третий читатель» примет их за изыски эпистолярного стиля. Так, возможно, и происходило. А может, цензор просто не дочитывал до конца или его это не очень волновало.

Отсылались последние по времени вещи, точнее, предпоследние – чтобы было какое-то временное отстояние. Они так и называются в наших письмах – «предпоследние». Иногда письма превращались в подобие критической перепалки. «И это все? – удивленно спросил Витя Фульмахт, прочитав однажды и письмо, и ответ. – А где же дружеская часть?»

Но Лёнина критика далеко не всегда была отрицательной, поэтому публиковать какую-то часть его писем нескромно. Да и неловко, – трудоемко: разговор идет на цитатах, и потребовалась бы куча пояснений. Всегда имея в виду частный предмет и конкретный повод, Лёнины замечания редко выходили на уровень теории. Он вообще не был, мне кажется, мастером широких обобщений – как человек, ощущающий поэзию необходимым и достаточным своим состоянием. Есть там, впрочем, драгоценные терминологические находки, вроде «перевозбужденной лексики» или «летучей точности»: «Последние два „предпоследних“ мне нравятся и даже видятся чем-то новым. Пожалуй, две последние строчки последнего из них немного мне не по вкусу, да и „домовитая теснота“ чем-то уступает изумительным по летучей точности словосочетаниям „памятливая жажда“ и „понукающее эхо“, несоединимым соединениям о прилагательных понятий прошлого с понятиями будущего и наоборот» (5. 10. 1980).

Приведу еще два фрагмента, иллюстрирующие его удивительную способность к предельно детальному – до слога, до звука – разбору стихотворения. «Если вслушаться, то действительно возникает желание врубить в середину третьей или четвертой строчки „эр“» (30. 05. 84). «Вторая строфа скучнее, чем она того заслуживает по точности и детальности вида. Ее третья и четвертая строчки дают ничем не поступившуюся, развернутую без малейшего компромисса картину: не опущена никакая часть дорогой метафоры, всё объяснено исчерпывающе. Но оскучняет трехсложный „лишайник“, въевшийся в скучные „поры известняка“, опять длинного на слово. Не более чем нейтрально и слово „выстрижен“, верное по размышлении и не бесспорное при первом чтении» (23. 03. 92).

Вероятно, это и есть самая оригинальная, поучительная сторона нашей переписки. Пристальное и пристрастное чтение одного поэта другим в течение тридцати лет, я думаю, вообще большая редкость. Не припомню другого примера, чтобы два автора так долго и детально фиксировали в письмах свои читательские впечатления.

Но и в текстах другого рода, даже в бытовых описаниях, – масса раскавыченных цитат, в большинстве своем стиховых. Выхватывать их на крючках комментария не поднимается рука. Пускай живут. А если что-то покажется темным – что ж поделать. Не проясняет текста и Лёнино свойство не только в стихах, но и в устной речи (проявленной в письме) пользоваться особенными, выразительными – прежде всего в звуковом отношении – словами: «кантуется», «застолбился динамически» и пр.

Впрочем, кое-что можно и объяснить. Раскавыченное и наделенное падежными окончаниями «время и мы» – это название журнала, неоднократно печатавшего наши стихи. «Старший друг» – Павел Гольдштейн, главный редактор иерусалимского журнала «Менора», что по-русски означает «семисвечник» (так журнал и величается в письмах для, так сказать, конспирации). «Косые падежи», «Путь зари», «Третий город» – названия Лёниных сборников. Асс – Александр Асаркан. Ев. (или «ев. гений») – Евгений Сабуров. «Двоюродный брат» – Леонид Глезеров (двоюродный брат не Лёни, а Зиника). Фу (он же Цицерон) – Виктор Фульмахт. Лондон – место обитания нашего товарища Зиновия Зиника, метонимическое обозначение всех обстоятельств, с ним связанных. Так что, если бы в письме встретилась фраза «В Лондоне все туманно», это не имело бы никакого отношения к погоде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: