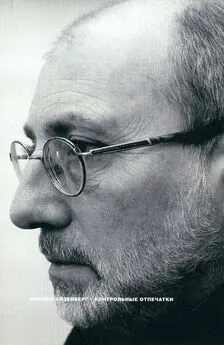

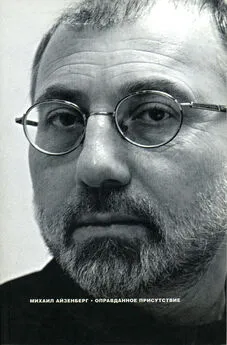

Михаил Айзенберг - Контрольные отпечатки

- Название:Контрольные отпечатки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98379-077-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Айзенберг - Контрольные отпечатки краткое содержание

В книгу поэта и критика Михаила Айзенберга «Контрольные отпечатки» вошли те небольшие сочинения, жанр которых словно бы ищет свое место между очерком, мемуарами и эссе. В это пространство «между жанрами» автор помещает воспоминание о временах, названных позже «эпохой застоя», о некоторых людях, более или менее известных деятелях неофициальной культуры. «Семидесятые годы как-то особенно старались, чтобы их не заметили», – пишет Айзенберг и осторожно восстанавливает личные впечатления, обрывки разговоров, детали культурного фона той эпохи, которая, по его мнению, прошла незамеченной.

Контрольные отпечатки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всех разнесло по комнатам, но и там старались не глядеть друг на друга. Герой вечера входил и выходил, наступал на ноги, смотрел на меня пристально: я на него накричал, отбирая бутылку (она была последней, не оттого ли я так разгорячился?). Поэта изолировали, а лишенный антагониста герой вскоре уснул. А когда проснулся, все опять сидели на кухне, и он опять принялся за дело. Вытащил из большой банки огурец и, изображая бьющуюся в руках рыбку, ловил ее, когда она снова и снова прыгала на дорогую импортную рубашку поэта. Вот рыбка попыталась юркнуть за воротник новой рубашки, и поэт, не выдержав, шваркнул пантомимиста об стену. На чем и успокоились.

Плохо, что у О. Д. уже выработался – по отношению к поэту – устойчивый стереотип пьяного поведения. Сам он объясняет это тем, что некий бес, вышедший из поэта, переселился в него и накинулся первым делом на свое прежнее вместилище. По фактам все совпадает, но поэт, однако, никого не поливал. Разве что устно. (Замечательно в Нинкином письме: «мы пили пиво и дружно поливали этот остров»; «поливали» зачеркнуто, написано «ругали».) На последнем дне рождения О. Д. очень спокойно и без видимой причины вылил на брюки поэта стакан горячего чая. Между ними был стол, и тот не мог сразу кинуться. Среди общего оцепенения он долго, пыхтя, вылезал с дивана, потом огибал стол, потом они наконец сцепились. Завалили встрявшую между ними жену Витязя. Вспоминается все кусками, вспышками, но иные просто замечательны.

Кончилось время, когда жизнь шла машинально. Все обратилось в хаос, и это хорошо. «Это хорошо, – сонно внушал я обиженной жене Витязя. – Все рассыпается, и это хорошо». – «Чего ж хорошего, – ведь все рассыпается?» – «Это хорошо, потому что с этим надо что-то делать. Материал наконец обнаружил себя, и впереди семь дней творения. Все рассыпается, чтобы снова собраться. Никуда они друг от друга не денутся».

Как ни странно, так все в конце концов и произошло (впрочем, еще не конец концов). Наверное, и этот текст большой беды не наделает. Поэтов в компании хватает, все не дураки выпить, и кого там обливали водкой и дразнили огурцом, никто не догадается. А мы не подскажем.

Кстати, насчет количества поэтов. Этот счет возможен только по системе «один – два – много», и «много» стало уже потом, а первые несколько лет после Лёниного отъезда мы с Женей Сабуровым в общем поделили на двоих. Витя Коваль тогда писал пьесы в стихах и тексты к песням, то есть проходил как бы по смежному ведомству. Еще он дудел в самодельные, одна длинней другой, флейты и вообще был не чужд восточной мудрости. Позвонишь ему, на что-то пожалуешься, а он в ответ немного укоризненно произнесет притчу или изречение.

– Вот ведь, Витя, какая жизнь: побывал в чужой компании, и помню-то себя всего часа два-три, а вспоминаю уже третий день. Событие!

– Восточная мудрость это осуждает. Это то, от чего предписано избавляться в первую очередь, – от внутреннего монолога. Когда ты снова и снова проигрываешь и переигрываешь ситуации, комбинируешь и подставляешь новые слова. Это пробуксовывание на месте.

– Да, но если я избавлюсь от внутреннего монолога, то что у меня останется?

Стихи, конечно, обсуждались и с Витей, но с Женей Сабуровым это делалось как-то пристальнее, основательнее. Солиднее. Женя всегда культивировал основательность и солидность и даже первый свой самиздатский сборник подписал не именем, а инициалами: Е. Ф. Сабуров.

Е. Ф. Сабуров как критик – это тема особая. Пришли раз ко мне в гости два молодых (то есть более молодых) поэта и как-то слишком настойчиво стали интересоваться моими «ранними» стихами. Поздние ладно, а вот уйти без ранних моих стихов они никак не соглашались. Это было необъяснимо и немного тревожно. Позднее все объяснилось. Оказывается, однажды они в гостях пересеклись с Е. Ф. Тот, правда, уже уходил, зашнуровывал ботинки. Пока он их зашнуровывал, поэты успели прочесть ему некоторые свои произведения. (Отчетливо представляю эту сцену.) Евгений поднялся, отдуваясь, и пообещал, что если они будут сильно стараться, то достигнут когда-нибудь уровня раннего Айзенберга. (Эти двое у меня больше почему-то не появлялись, и про их уровень я ничего не знаю. Фамилию одного я видел потом в списке так называемой «возрожденческой плеяды», напористо входившей в оборот на исходе восьмидесятых. Но вот уже исход девяностых, и где та плеяда? Где обещанное ей возрождение? Помню теперь только фамилию моего визитера да еще женщины, которая подводила под них общую теоретическую базу. Фамилия говорящая: Баранова-Гонченко.)

Мне иногда снятся стихи. Однажды стала проговариваться в полусне целая строфа, я поймал ее и записал: «А что этот друг или родственник мой, / умученный язвой, но в общем прямой? / – томится, умученный язвой, / в пучине своей неотвязной». Приписав еще две строфы, я закончил (очень быстро) эти диковатые стихи, и показал их Жене. Он подумал, попыхал трубкой: «Сначала было „в пучине своей безобразной“». Я клятвенно заверил, что как приснилось, так и записал. «Ну нет, – он даже поморщился от такого явного вранья, – фонетически тут точно „безобразный“, а ухо-то у тебя есть».

В какой-то момент он раз и навсегда решил, что мы люди разные, и детальный разбор стихов прекратился. Его замечания касались теперь общих проблем риторики. «Не кажется ли тебе, что длинная строчка сейчас вроде женских перчаток по локоть – как-то смешно и претенциозно?» Или: «Мы ушли от эпики, а зря».

Мне, правда, кажется, что он сам от эпики далеко не уходил. Я понимаю, что сейчас почти невозможно корректное различение лирики и эпики, но иногда кажется, что Сабуров использует привычные лирические формы, не будучи лириком по темпераменту. Точнее – не будучи только лириком. Для меня с какого-то времени самым интригующим в его вещах стало стиховое существование совершенно реальных обстоятельств, людей, вещей. Особенно недоумеваешь, когда сам оказываешься свидетелем таких обстоятельств. Довольно настырный старикан на набережной Судака не делал различия между двумя авторами и к обоим обращался одинаково горячо, но про «привязчивого прохожего инвалида» написал потом только один.

Постараюсь объяснить, что за «стиховое существование», потому что это термин условный, из личного употребления. Имеется в виду не описание события и не словесное макетирование (когда в стихотворение помещается какая-то диорама и все действия происходят внутри нее, сообразуясь с ее масштабом и степенью условности), а его явление в виде маленькой смысловой магнитной бури. Условно говоря, существование не в виде шара, а в виде шаровой молнии. Событие при этом остается живым, но дополненным, приращенным по смыслу. Хотя, возможно, это и не приращение, а лишь проявление того, что обычно остается незамеченным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: