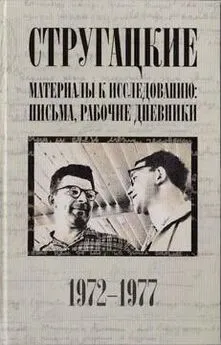

Светлана Бондаренко - Стругацкие. Материалы к исследованию: письма, рабочие дневники, 1985-1991

- Название:Стругацкие. Материалы к исследованию: письма, рабочие дневники, 1985-1991

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПринТерра-Дизайн

- Год:2014

- Город:Волгоград

- ISBN:978-5-98424-170-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Бондаренко - Стругацкие. Материалы к исследованию: письма, рабочие дневники, 1985-1991 краткое содержание

Эта книга завершает серию «Неизвестные Стругацкие» и является шестой во втором цикле «Письма. Рабочие дневники». Предыдущий цикл, «Черновики. Рукописи. Варианты», состоял из четырех книг, в которых были представлены черновики и ранние варианты известных произведений Аркадия и Бориса Стругацких, а также некоторые ранее не публиковавшиеся рассказы и пьесы.

Стругацкие. Материалы к исследованию: письма, рабочие дневники, 1985-1991 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

<���…>

Александр Мирер написал большую статью-предисловие к первому собранию сочинений АБС, которое начало выпускать издательство «Текст». Долгожданному собранию. Желанному. Но даже первый его том АН не успел увидеть…

<���…>

«Попытка к бегству» и «Трудно быть богом» — вещи во всех смыслах пороговые для Стругацких. Из развлекательно-поучительной фантастики они шагнули в философскую литературу. Родились новые писатели, совершенно самостоятельные и ни на кого не похожие. Период ученичества завершился.

В «Попытке…» они как будто не замахивались на многое. Еще раз сказали о средневековой сути фашизма и предупредили, что темная страсть к насилию живуча, что ее с наскока не преодолеть — должны пройти века и века, прежде чем восторжествуют разум и человечность. Не замахнулись — не намекнули, что сталинизм ничем не лучше гитлеризма и его не одолеешь разом — оттепелью или решением партийного съезда. Не посмели? Думается, просто двигались в своей последовательности, как вело сердце. Фашизм они ненавидели с детства, а сталинизм только учились ненавидеть. Они писали о старой боли, о том, что еще ныло, как старые переломы.

О сталинизме они написали в «Трудно быть богом». Тот же формальный прием, что и в «Попытке к бегству»: люди из счастливого коммунистического будущего, делегаты чистой и радостной Земли, оказываются в грязном и кровавом Средневековье. Но здесь под личиной средневекового королевства на сцену выведена сталинская империя. Главному пыточных дел мастеру, «министру охраны короны», дано многозначительное имя: Рэба; в оригинале его звали Рэбия, но редакторы попросили сделать намек не столь явным. Более того, Стругацкие устроили свою империю гибридной, сшитой из реалий средневековых и объединенных, сталинско-гитлеровских, реалий нашего времени. Получился немыслимый тройной ход, обнажились кровное родство двух тоталитарных режимов XX века и их чудовищная средневековая сущность.

Однако не только из-за этого роман произвел впечатление взрыва — да и сейчас поражает всех, кто читает его впервые. Это первоклассная приключенческая вещь, написанная сочно, весело, изобретательно. Средневековый антураж, все эти бои на мечах, ботфорты и кружевные манжеты послужили волшебной палочкой, магически действующей на аудиторию и заставляющей безотрывно читать философский роман, многослойный и не слишком-то легкий для восприятия. И вот, дочитав его до конца, мы — первые читатели «Трудно быть богом» — с изумлением, с оторопью даже, кидались звонить друзьям и требовать, чтобы они немедленно, сию секунду тоже начали его читать.

Напомню, это было четверть века назад; книга попала в руки читателей, приученных произносить слово «революция» с благоговейным придыханием. А Стругацкие объявили, что опасно любое вмешательство в исторический процесс, даже бережное и аккуратное — под наркозом. История должна сама прокрутить свои шестерни, в своей беспощадной последовательности. Нельзя лишать народ его истории — писатели сказали это за четверть века до того, как мы спохватились и начали восстанавливать храмы и зазывать домой эмигрантов.

О бегстве интеллигенции от тоталитарного гнета в романе также говорится, и очень много, но это как бы внешность. Стругацкие указывают на суть, на то, как, по их мнению, должно идти нормальное историческое развитие: его движители суть не революционеры, а ученые, поэты, художники, врачи, учителя.

<���…>

Писатели не пытались конструировать коммунизм — и вообще некое общество утопии. Они просто населили Землю хорошими людьми: свободными духом, ответственными, доброжелательными, интеллигентными. Из них, живых душ, и складывается мир будущего. Чистый экологически и духовно, веселый и добрый, во всем противоположный грязному и недоброжелательному миру, в котором реально живут читатели.

На самом деле Стругацкие не пишут о будущем. Они показывают нам, как не нужно жить сейчас.

К их утопическим картинам очень точно подходит определение Виктории Чаликовой: «Утопия враждебна тоталитаризму потому, что она думает о будущем как об альтернативе настоящему». Эту враждебность еще в шестидесятые годы уловили правые критики, верные режиму. Один из них объявил, что Стругацкие «…обесценивают роль наших идей, смысл нашей борьбы, всего того, что дорого народу». Уловили и восприняли на свой лад сотни тысяч «простых» читателей — не такими уж простыми они оказались, сейчас многие из них отчаянно дерутся за новую жизнь… Но есть читатели и критики, даже самые интеллигентные и «левые», которые так ничего и не поняли. Как бы загипнотизированные ярлычками и наклейками, они считают Стругацких едва ли не сталинистами и приписывают им соответствующие грехи.

Крайности сходятся. Что же, это в российской традиции — как и яростные споры о литературе. Она неотторжима от жизни нашего народа, слово художника значит очень много, на него отзываются радостно и гневно, честно и лукаво.

Стругацкие укрепили традицию русской литературы. Они из тех, «кто в годы бесправия… напоминал согражданам о неуничтожимости мысли, совести, смеха» — так сказал о них один, не слишком благожелательный, критик.

Скажу больше: они подтолкнули нас к разрыву со средневековьем, к прыжку в будущее.

Будем читать их книги, надо двигаться дальше.

В октябрьском номере журнала «Пульс» печатается интервью БНа Левону Оганджаняну, взятое еще в мае.

<���…>

— Борис Натанович, большинство ваших работ написаны в 60–70-е годы, во времена не слишком благоприятные для творчества…

— Наша продуктивность падает вдвое каждые десять лет. Я это связываю с явлениями исключительно возрастными, в самом широком смысле слова. Раньше мы могли съехаться и месяц работать днем и ночью. А сейчас с прежней интенсивностью мы можем работать подряд всего три-четыре дня. Масса всевозможных семейных обстоятельств, которые меняют наш ритм. Здоровье не то. А с другой стороны, имеет место этакое повышение капризности, что ли… Раньше у нас отсев идей был сравнительно небольшой. С возрастом приходит разборчивость, придирчивость, то самое желание лучшего, которое, как известно, враг хорошего.

У меня область интересов переместилась сейчас в экономику, политику, социологию. И, откровенно говоря, сейчас художественную литературу не то что писать — читать не хочется. На первый план вышли газеты, журналы.

— Кажется, вас миновала участь писателей, книги которых не издавали?

— Нет, вы ошибаетесь. С 70-го по 80-й год у нас не вышло ни одной новой книги — пара переизданий и все. Правда, нам время от времени удавалось напечататься в журналах, написать и продать какой-нибудь киносценарий, но книги не было ни одной. У Стругацких была слава скрытых диссидентов, врагов Советской власти. О нас в редакторско-издательских кругах распространяли самые невероятные слухи. В том числе, что Стругацкие уезжают в Израиль, США, ЮАР — куда только нас не отправляли. На нас обрушивался град очень резких статей-доносов в центральной прессе…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: