Олег Терентьев - Владимир Высоцкий: Эпизоды творческой судьбы

- Название:Владимир Высоцкий: Эпизоды творческой судьбы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1987

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Терентьев - Владимир Высоцкий: Эпизоды творческой судьбы краткое содержание

Владимир Высоцкий не вёл дневников, у него не было прижизненных биографов. Но были родные, друзья, знакомые и коллеги, чьи воспоминания и легли в основу данной публикации. Так же использованы статьи из периодической печати, документы и материалы из музея театра на Таганке, комиссии по творческому наследию Высоцкого и личные архивы родителей поэта. Материалы расположены в хронологическом порядке. Составление и подготовка к печати — Б. Акимов и О. Терентьев.

Владимир Высоцкий: Эпизоды творческой судьбы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы_

Наверное, это сопоставление кому-то покажется странным, но тем не менее судьба Высоцкого пересекалась с творчеством Ф. М. Достоевского. Владимир Семенович постоянно обращался к его книгам, особенно к «Преступлению и наказанию».

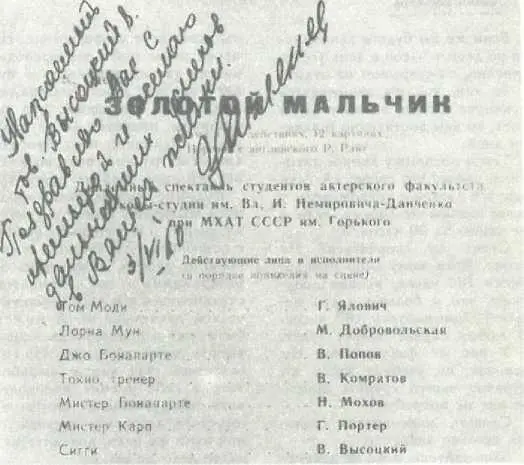

В театре Высоцкий столкнулся с Достоевским уже фатально — в последней своей роли — Свидригайлова. Эта работа известна: о ней писали, ее можно было увидеть воочию, да и сам Владимир Семенович рассказывал о ней в своих выступлениях. Но мало кто знает, что самой первой актерской работой Высоцкого была его роль, сыгранная в 1959 году на сцене Московского Дома учителя в спектакле... «Преступление и наказание» — роль Порфирия Петровича.

Помочь нам приоткрыть неизвестную страницу творческой биографии Высоцкого любезно согласились В. Н. Сергачев и Л. А. Якубовский, имеющие к этому самое непосредственное отношение.

Виктор Николаевич Сергачев — заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер, один из основателей театра «Современник», ныне артист Московского Художественного театра, режиссер первого спектакля Владимира Высоцкого.

— Виктор Николаевич, вы были преподавателем у Владимира Высоцкого?

— В 1956 году я закончил Школу-студию МХАТа на курсе у П. В. Массальского и остался там педагогом. В том же году Массальский набрал новый курс, одним из студентов которого стал Высоцкий. На курсе было две группы: одну, с которой работал я, вел Тарханов, другую, где занимался Володя,— Б. И. Вершилов. С Высоцким непосредственно в работе я не встречался до третьего курса.

— А та, первая, встреча запомнилась?

— У нас в большинстве учились ребята, поступившие сразу после школы, но он оказался старше. Обычно в студентах, особенно в первое время, проявляется какое-то молодое самолюбие, вероятно, от застенчивости. Они как бы подчеркивают особенности своей индивидуальности. А у него не было этого зряшнего самолюбия. Он производил впечатление деликатного, мягкого человека.

— Какие еще особенности, отличавшие его в то время, вы подметили?

— Вспоминаю, что на общих собраниях Павел Владимирович иногда высказывал претензии к Высоцкому. Сводились они к тому, что Володя как артист несерьезен и все, что он делает, больше подходит для эстрады, а не для Художественного театра. Видимо, у Массальского были свои основания упрекать Володю в эстрадничестве. Хотя на общих занятиях я лично этого не замечал. На первом курсе студенты делали самостоятельные отрывки, и, наверное, по ним Павел Владимирович и судил, что у Высоцкого вкус еще эстрадный, а не мхатовский, не актерский, не глубокий.

— Почему с Высоцким вы решили работать именно на материале Достоевского? Сказалась его типажностъ или были еще какие-то причины?

— Типаж тут ни при чем. Высоцкий в то время мало подходил для роли Порфирия Петровича в классической трактовке. Хотя актер он был одаренный и разноплановый. Меня привлекло не это. У меня в то время был период Достоевского. Я буквально погрузился в его мир: мечтал перевести его прозу на язык театра. И вот на третьем курсе я предложил Володе и Роману Вильдану: «Давайте-ка попробуем, рискнем поставить отрывок из «Преступления и наказания». Возьмем целиком без сокращений весь текст Достоевского — последний приход Порфирия Петровича к Раскольникову. Мало того, попытаемся полностью буквально выполнить все, говоря по-театральному, ремарки Достоевского: как у него написано — так и будем играть». Володя, помню, удивился: «Как? Это же очень долго! Если всю сцену играть — выходит около сорока минут». Я говорю: «Вот и будем играть сорок минут».— «А кафедра как посмотрит? Ведь на весь экзамен отводится всего 2 — 3 часа!» — «Ну и пусть себе смотрят,— отвечаю,— это как раз их дело — смотреть».

— Но в эт ом отрывке у Достоевского совсем немного персонажного текста. Что же там играть?

— Это у Раскольникова немного, а у Порфирия — около девяти страниц. Но дело не только в этом. Скажем, когда на вопрос Раскольникова: «Так кто же убил?», Порфирий Петрович отвечает: «Как кто? Вы и убили, Родион Романович»,— у Достоевского написано, что Раскольников схватил себя за голову и теребил волосы. Воцарилось молчание. И молчание длилось долго — даже, может быть, минуты две. Так вот, мы точно так же две минуты и молчали. А в самом конце — мы весь второй семестр репетировали — это пауза стала своеобразным поплавком-индикатором: если молчали минуту — значит, ничего не выходило, а если получалось естественно и невымученно промолчать две минуты — значит, все было хорошо...

— Почему мир Достоевского конкретизировался для вас именно в «Преступлении и наказании»?

— В этом романе в определенной художественной форме сформулирована центральная проблема той эпохи: все ли дозволено человеку? Здесь, на мой взгляд, ключ и к психологии новейшего времени... Озлобление Раскольникова — не личное, не мелкое, конечно, а против несправедливости устройства мира,— можно было, думаю, показать только путем предельно достоверной, не упрощенной подачи. Одним словом, буквальное исполнение вплоть до ремарок текста Достоевского очень многое в нем раскрывает.

Целый семестр у нас длилось какое-то особое общение: Достоевский (прежде всего, конечно, Достоевский), два молодых актера и я, начинающий педагог. Кстати, такое вот глубокое общение — через искусство, через гениального автора — остается на всю жизнь. Я знаю, что и Высоцкому оно запомнилось. Сужу об этом по его последней театральной работе в роли Свидригайлова в театре на Таганке в том же «Преступлении и наказании». Показательно, что он — уже зрелый актер с огромным опытом и багажом — использовал в своей работе ходы, найденные еще тогда, более двадцати лет назад.

— Ну а как прошел экзамен?

— Конечно, сильно волновались: как воспримут? На сцене мы сделали выгородку, тоже по Достоевскому,— такую тесную каморку, и сверху положили ширму, чтобы потолок казался низким, потому что «эти низкие потолки ум и душу теснят».

Сразу оговорюсь: это был не просто экзамен по актерскому мастерству. Третий курс — решающий. Если на третьем курсе актер не состоялся, то дальнейшая судьба его очень сомнительна. Вот почему на экзамене было много преподавателей: пришли Поль и Белкин — профессора по западной и русской литературе (Белкин считался крупнейшим специалистом по Достоевскому).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: