Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Название:Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Corpus»47fd8022-5359-11e3-9f30-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086203-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру краткое содержание

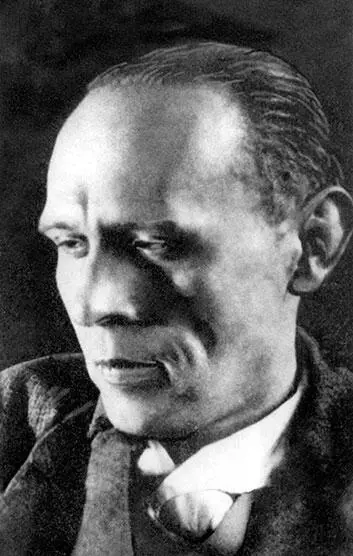

Даниил Хармс (Ювачев; 1905–1942) – одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший представитель российского и мирового авангарда 1920-х–1930-х годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ жизни рождали легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса написана на основе его собственных дневников и записей, воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ (“Объединение реального искусства”) – Александр Введенский, Николай Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные собеседники – философы Яков Друскин и Леонид Липавский. Среди более чем двух сотен иллюстраций – воспроизведение рисунков, фотографий Хармса и его современников. Многие уникальные документы Валерий Шубинский опубликовал впервые.

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И вот, это движение, наличие которого до последнего времени являлось признаком культурного искусства, вдруг потеряло свою силу. Раньше казалось, что это движение выводит искусство из тупика, в который оно, на мой взгляд, попало в XIX веке.

Речь идет – и это уже понятно – об искусстве модернизма и авангарда. Но в чем же, на взгляд Хармса, состоял “тупик”? Из записи речи это непонятно.

В качестве примера эстетического совершенства Хармс приводит первую строфу “Зимней дороги” Пушкина –

в каждой строчке чувствуется напряжение и страшная энергия. Учтено все: и точность изображения, и движение смысла, и сила звука, и напряжение голоса, и еще много и много всего другого. Каждое слово служит определенной цели, ни одна строка не произносится за счет вдохновения предыдущей.

Но уже с Лермонтова начинается относительный упадок. “Страшные слова: глубже, тоньше, острее, дальше и т. д. создали замечательных писателей Толстого и Достоевского. Они же создали замечательного писателя Чехова”. Страшные – потому что уводящие от пушкинской уравновешенности и гармонии, которые “замечательным писателям” последующей поры были уже недоступны.

А дальше “оказалось, что острее и тоньше карандашный набросок, а не законченная картина”. Хармс признает:

Должно быть, какая-то незначительная доля исторической истины была в импрессионизме, даже по отношению к такому огромному писателю, как Толстой…

Такими огромными силами, какие были у Моцарта или Пушкина, не обладали люди конца XIX века. И вот, импрессионизм спасал положение. Обрывок, набросок, штрих – легче было наполнить творческой силой.

Недостаток творческой мысли заменялся эстетическими ощущениями. Острота положения заменяла силу замысла. Но то, что выглядело остро еще вчера, сегодня уже не выглядело остро…

Лучшие люди втравились в это движение, появились действительно любопытные вещи, многие из которых тогда выглядели великими. Искусство повернуло влево.

На протяжении 20 лет искусство проделало такой путь, что, казалось, за эти 20 лет сделано больше, чем за многие тысячелетия. Были найдены совершенно неизвестные до сих пор приемы. Блестяще были разработаны вопросы обострения, искажения, создания сложного образа и т. д.

Искусство доскакало до крайних точек. Но требовалось что-то дальше. А что дальше?

Малевич в 1927 году сказал, что главное в искусстве – это остановиться!

Хармс ссылается здесь на фразу, которой не мог знать никто, кроме него и его ближайших друзей, – на дарственную надпись, которую сделал ему Малевич на собственной книге.

…Наступил период, когда стало ясно, что левое искусство в тупике. Есть люди, которые никогда не были заражены этим левым искусством. Я, во всяком случае, был. И не так просто было осознать несостоятельность левого искусства. Я понял это только в 1929 или 1930 году.

Еще раньше я ненавидел импрессионизм, декадентство и символизм. Левое искусство казалось мне противоположностью импрессионизму. И только в 1930 году я понял, что это последний отголосок XIX века, последнее буржуазное искусство, так же обреченное на медленную или быструю гибель, как и все буржуазное общество.

Мне стало ненавистно всякое, даже незначительное присутствие импрессионизма, всякое бесцельное украшение, всякий никчемный левый выверт…

К сожалению, 50 лет не могли пройти бесследно для искусства.

До сих пор произведения Джойса, Шенберга, Брака и т. д. считаются образцом мастерства.

Это никчемное, бессильное мастерство. Да и не мастерство это. Это ловкий фокус для заполнения слабой силой небольшой поверхности. Это пример силы блохи, которая может перепрыгнуть через дом.

К этому “манифесту”, кроме ритуальной фразы про буржуазное общество, следует отнестись всерьез. Он несомненно отражает образ мыслей Хармса в 1936 году. Разумеется, фраза о переломе, произошедшем шестью годами раньше, вызывает сомнения. Ни в творчестве, ни в текстах Хармса в 1930 году нет никаких признаков подобного перелома. Но начиная с 1932–1933 годов эстетические взгляды писателя и в самом деле меняются. Очень многое в речи на собрании Союза созвучно, например, письмам к Клавдии Пугачевой.

Поворот от эстетического радикализма к своего рода “неоклассицизму” (через голову по-прежнему отвергаемого модернизма начала XX века и психологического и социального реализма второй половины XIX века) совершали в этот период не только обэриуты. Например, Михаил Зощенко в ходе той же “дискуссии” (несколько дней спустя) произнес очень близкий по смыслу манифест о возвращении к пушкинской традиции в прозе. Пушкин противопоставлялся Толстому и Достоевскому. Памятником подобного рода настроений писателя стала написанная им “Шестая повесть Белкина” – стилизация в духе романтической прозы.

Разумеется, неоклассицизм Хармса и его друзей не имел ничего общего ни с “классической ясностью”, проповедовавшейся официозной эстетикой, ни со слащаво-эпигонской стилистикой Всеволода Рождественского и других зачинателей специфически ленинградской гладкописи. Это был классицизм по ту сторону авангарда и с учетом опыта авангарда. Это была утопия воссоздания золотого века культуры на руинах века Серебряного. Время становилось все жесточе, но теперь даже Введенский не воспринимал это только трагически: в конце концов, как казалось ему, люди стали “больше думать о Боге и смерти”. Слова выварились в очистительном хаосе, и вернулись их высокие первоначальные смыслы. Стало вновь возможным простое, монументальное, свободное от ложных украшений искусство. Так, вероятно, думалось Хармсу в эти годы.

Даниил Хармс, 12 июня 1938 г.

Казалось бы, то, что эволюция обэриутов была, на поверхностный взгляд, сонаправлена официальным установкам, должно было облегчить претворение в жизнь их консервативной утопии. В действительности же, возможно, именно соседство и неизбежное взаимодействие с поддельным и упрощенным традиционализмом официоза стало здесь помехой. Это особенно видно на примере Заболоцкого, который теснее других поэтов-обэриутов был связан с официальной культурой. Поздний Заболоцкий – это такие великие стихи, как “Лесное озеро” и “Прощание с друзьями”, но это, увы, и сентиментальные и риторические стихотворения вроде “Некрасивой девочки” или “Журавлей”, вполне соответствовавшие вкусам советского обывателя и имевшие у него успех.

Отношение самого Хармса к казенному кичу, даже в его лучших проявлениях, было беспощадным: “Пошлятина может иметь свои собственные теории и законы. Тут могут быть свои градации и ступени (в музыке пример высокой градации пошлятины – Дунаевский.)” Но, отвергнув эстетику модернизма, стремясь к своего рода “прекрасной ясности” (воспользуемся термином М. Кузмина) и при этом отказываясь даже от привычной иронии, трудно было избежать опасного соприкосновения с “пошлятиной”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: