Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Название:Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Corpus»47fd8022-5359-11e3-9f30-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086203-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру краткое содержание

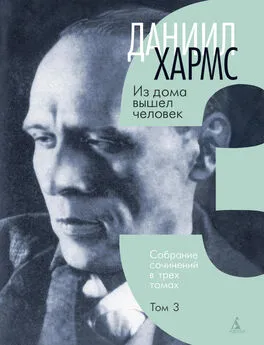

Даниил Хармс (Ювачев; 1905–1942) – одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший представитель российского и мирового авангарда 1920-х–1930-х годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ жизни рождали легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса написана на основе его собственных дневников и записей, воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ (“Объединение реального искусства”) – Александр Введенский, Николай Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные собеседники – философы Яков Друскин и Леонид Липавский. Среди более чем двух сотен иллюстраций – воспроизведение рисунков, фотографий Хармса и его современников. Многие уникальные документы Валерий Шубинский опубликовал впервые.

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хармса в этом смысле выручало то, что временами не могло не быть мучительным – полная отстраненность от “основной линии” советской поэзии. Заболоцкий, вдохновленный успехом “Севера”, примерял на себя роль советского Державина. Пастернак ощущал себя порою новым Пушкиным при Сталине (усовершенствованном Николае I). Хармс же в официальной культуре был никем, но за счет этого он был и более независим – и от вкусов властей, и от вкусов массового читателя.

Правда, как раз весною 1936 года он почему-то надеялся на другое. Речь его заканчивается так:

Я уже четыре года не печатал своих новых вещей, работая только в детских журналах… За это время я написал довольно много. И вот только к концу 1936 года я надеюсь выступить с новыми вещами.

Какими? Судя по контексту – с произведениями для взрослых. Неужто Хармс рассчитывал, что их будут печатать? Хотя – почему нет… Ведь он больше не был “левым” писателем. Может быть, его вдохновлял опыт Заболоцкого (только что процитированные слова почти в точности повторяют конструкцию из речи последнего), и он мечтал создать собственный “Север”? Но что в парадном советском мире могло вдохновить его так же, как его друга – подвиг челюскинцев? Даже чисто теоретически – трудно придумать.

Хармс (да и никто другой) не знал, какие наступают времена, с каким содроганием будут произносить потомки словосочетание “тридцать седьмой год”.

Глава седьмая

Время еще более ужасное

Первого июня 1937 года Хармс записывает:

Пришло время еще более ужасное для меня. В Детиздате придрались к каким-то моим стихам и начали меня травить. Меня прекратили печатать. Мне не выплачивают деньги, мотивируя какими-то случайными задержками. Я чувствую, что там происходит что-то тайное, злое. Нам нечего есть. Мы страшно голодаем.

Непосредственным поводом послужило одно из самых знаменитых стихотворений поэта, напечатанное в третьем номере “Чижа”:

Из дома вышел человек

С дубинкой и мешком

И в дальний путь,

И в дальний путь

Отправился пешком.

Он шел все прямо и вперед

И все вперед глядел.

Не спал, не пил,

Не пил, не спал,

Не спал, не пил, не ел.

И вот однажды на заре

Вошел он в темный лес.

И с той поры,

И с той поры,

И с той поры исчез.

Но если как-нибудь его

Случится встретить вам,

Тогда скорей,

Тогда скорей,

Скорей скажите нам.

Несомненно, в стихотворении Хармса нет никаких политических намеков. Оно представляет собой минималистически обобщенную модель традиционного сказочного зачина. Можно увидеть и скрытую ссылку на известную басню Козьмы Пруткова “Пастух, молоко и читатель”:

Однажды нес пастух куда-то молоко.

Но так ужасно далеко,

Что уж назад не возвращался.

Читатель! он тебе не попадался?

Что же привело в ужас “детиздатское” начальство? Ответ на этот вопрос не так очевиден, как кажется сейчас. Сегодня для нас весь 1937 год окрашен одной краской – кровавой. На самом же деле события развивались постепенно. Первая половина года, до июля – августа, еще не была в полном смысле слова “апокалиптической” (как выразилась Ахматова), но она прошла под знаком подступающего невнятного ужаса, который толкал людей на унизительные поступки – лишь бы отвести от себя беду, природы которой они сами еще не понимали. Когда беда подступила к порогу, самым прозорливым стало очевидно, что отвести ее сколь угодно примерным в глазах властей поведением невозможно, а можно только спрятаться или молить Бога, чтобы жернов иррациональной мясорубки проскользнул мимо. Но – начало года было еще другим.

Даже Пастернак, в июне 1937-го отказавшийся (несмотря на мольбы беременной жены) подписывать протокол писательского собрания с требованием смертной казни Тухачевскому и другим военачальникам, в начале года, пусть и после некоторых колебаний, поставил свою подпись под аналогичным протоколом, касающимся Пятакова и Радека (точнее, особым письмом попросил присоединить его подпись к остальным). Другие писатели, в том числе замечательные, даже не пытались спасти одновременно и тело, и душу. То, что появлялось в те дни в газетах за подписями Бабеля, Олеши, Всеволода Иванова, Сельвинского, цитировалось не раз; эти тексты не украсили их биографию. Заболоцкий, уже входивший в советскую литературную элиту, вел себя не лучше или немногим лучше других. 27 января 1937 года в “Правде” было напечатано его стихотворение “Предатели”:

Как? Распродать страну?! Чтоб под сапог германский

Все то, что создано работою гигантской,

Всем напряженьем сил, всей волею труда, –

Колхозы, шахты, стройки, города, –

Все бросить, все продать?! Чтоб на народном теле

Опять они, как вороны, сидели!..

<���…>

Сквозь горе человеческое, муку

Мы пронесли великую науку –

Науку побеждать, чтоб был у власти Труд,

Науку строить так, как в песнях лишь поют,

Науку веровать в людей и, если это надо, –

Уменье заклеймить и уничтожить гада.

Уклончивое “уничтожить, если это надо” все же звучало несколько мягче, чем общепринятая формула “расстрелять, как бешеных собак” – но не случайно сам поэт предпочел предать эти стихи забвению и не включил в свою “Вторую книгу”. Если в “Пире” или “Горийской симфонии”, какое бы отторжение ни вызывал у нас их пафос, есть подлинная поэзия, то процитированный выше текст плох во всех отношениях. На рубеже 1936–1937 годов Заболоцкий совершил еще несколько шагов, вызывающих сегодня огорчение и недоумение – например, на собрании, посвященном пушкинскому юбилею, он выступил с критикой “комнатного искусства” Пастернака. Где кончалось общее для обэриутов неприятие пастернаковской “невнятицы” и начиналось соперничество за статус “первого поэта”, носителя большого стиля эпохи? Где заканчивалось это соперничество и начинался обычный страх? Нам этого не понять – мы не жили в сталинскую эпоху.

Перед Хармсом, во всяком случае, подобные соблазны не стояли. Он только чувствовал, что подступает что-то “тайное и злое”, но по привычке связывал это с интригами в Детиздате. Начало 1937-го было для него непростым по многим причинам. Хотя деньги за перевод Буша (если не из Москвы, то хотя бы из “Чижа”) он уже наверняка получил, материальное положение семьи оставалось очень неустойчивым. Усложнились и отношения с женой – по-видимому, из-за романа с Анной Ивантер. Весной Даниил и Марина оказались на грани развода. 12 мая Хармс писал:

Боже! Что делается! Я погрязаю в нищете и в разврате. Я погубил Марину. Боже, спаси ее! Боже, спаси мою несчастную, дорогую Марину.

Марина поехала в Детское, к Наташе. Она решила развестись со мной. Боже, помоги сделать все безбольно и спокойно. Если Марина уедет от меня, то пошли ей, Боже, лучшую жизнь, чем она вела со мной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: