Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Название:Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Corpus»47fd8022-5359-11e3-9f30-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086203-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру краткое содержание

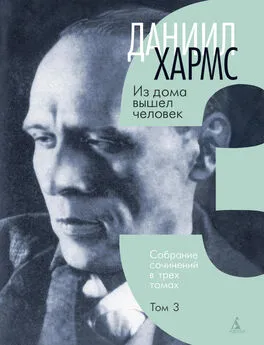

Даниил Хармс (Ювачев; 1905–1942) – одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший представитель российского и мирового авангарда 1920-х–1930-х годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ жизни рождали легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса написана на основе его собственных дневников и записей, воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ (“Объединение реального искусства”) – Александр Введенский, Николай Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные собеседники – философы Яков Друскин и Леонид Липавский. Среди более чем двух сотен иллюстраций – воспроизведение рисунков, фотографий Хармса и его современников. Многие уникальные документы Валерий Шубинский опубликовал впервые.

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В отношении зауми (и просто в отношении герметичных, “невнятных” стихов) у советской юстиции (и у официально-погромной критики) в 1930–1940-е годы существовало два подхода. Первый заключался в том, что всякая заумь или невнятица – прямая шифровка, направленная неведомому контрреволюционному адресату. В ходе дела 1931 года этот примитивный прием был применен при расшифровке стихов Туфанова. Может быть, старый заумник недостаточно “помогал” следователю, а может быть, некоторые из его стихотворений и впрямь имели политический подтекст, и Туфанов попросту честно в этом признался. Во всяком случае, его литературная биография и склад личности этого исключить не позволяют. Туфанов признал, что в поэме “Ушкуйники”,

под дружиною “новгородских ушкуйников” понимается мною Белая армия, а под Москвой XV века – Красная Москва, Москва Ленина и большевиков. В этой своей поэме я пишу: “Погляжу с коня на паздерник как пазгает в подзыбице Русь”. В точном смысловом содержании это значит, что “я, враг Советской власти, наблюдаю и радуюсь, как полыхает в подполье пожарище контрреволюции”.

Туфанова, собственно, арестовали как явно “бывшего”, несоветского человека, практически белогвардейца, связь с которым можно дополнительно инкриминировать обэриутам. Само название его “контрреволюционной организации”, “Орден DSO ” звучало внушительно и могло произвести впечатление на обывателя; а что “орден” был вполне легальной, публично презентующей себя, чисто литературной группой – никто уже и не помнил. При этом следователь в протоколах лукаво сдвинул время существования Ордена – с 1924–1925-х на 1928–1929 годы.

Введенский оказался гораздо более тонок. Он в самом деле объяснял следователю-филологу некоторые важные стороны обэриутской поэтики, охотно соглашаясь с их заданной политической интерпретацией.

…Придерживаясь заумной формы поэтического творчества, мы считали, что хотя она противоречит смысловому значению слова и внешне непонятна, но она обладает большой силой воздействия на читателя, достигаемой определенным сочетанием слов, примерно так же, как огромной силой воздействия обладает православная церковь, молитвы и каноны которой написаны на церковнославянском языке, абсолютно непонятном современной массе молящихся. Эта аналогия, возникшая в наших групповых беседах по поводу зауми, отнюдь не случайна: и церковные службы, происходящие на церковнославянском языке, и наша заумь имеют одинаковую цель: отвлечение определенно настроенных кругов от конкретной советской действительности, от современного строительства, дают им возможность замкнуться на своих враждебных современному строю позициях. Необходимо заявить, однако, что большинство наших заумных произведений содержат в себе ведущие идеи или темы. Если, например, мое заумное контрреволюционное произведение “Птицы” в отдельных своих строчках – хотя бы в таких: “и все ж бегущего орла не удалось нам уследить из пушек темного жерла ворон свободных колотить” – при всей их внешней монархической определенности нельзя переложить понятным языком, то о ведущей идее этого стихотворения следует сказать прямо: эта ведущая идея заключена в оплакивании прошлого строя, и в таком выражении она и понималась окружающими. То же самое следует сказать о произведении Хармса “Землю, говорят, изобрели конюхи” и о других его произведениях.

<���…>

Больше того, поэтическая форма зауми абсолютно не допускает введения в нее современных художественных образов. Например, слово “ударничество”, или слово “соцсоревнование”, или еще какой-либо советский образ абсолютно нетерпимы в заумном стихотворении. Эти слова диссонируют поэтической зауми, они глубоко враждебны зауми. Напротив, художественные образы и прямые понятия старого строя весьма близки и созвучны форме поэтической зауми. В подавляющем большинстве наших заумных поэтических и прозаических произведений (“Кругом возможно бог”, “Птицы”, “Месть”, “Убийцы – вы дураки” и пр. пр.) сплошь и рядом встречаются слова, оставшиеся теперь лишь в белоэмигрантском обиходе и чрезвычайно чуждые современности, Это – “генерал”, “полковник”, “князь”, “бог”, “монастырь”, “казаки”, “рай” и т. д. и т. п. Таким образом, ведущие идеи наших заумных произведений, обычно идущие от наших политических настроений, которые были одно время прямо монархическими, облекаясь различными художественными образами и словами, взятыми нами из лексикона старого режима, принимали непосредственно контрреволюционный, антисоветский характер”.

“Монархизм” Введенский тоже мотивирует нетривиально:

…Верховного правителя страны – монарха мы рассматривали как некую мистическую фигуру, буквально как помазанника божия. Царь мог быть дураком, человеком, не способным управлять страной, монархия, т. е. единодержавное правление этого человека, не приспособленного к власти, могла быть бессмысленной для страны, но именно это и привлекало нас к монархическому образу правления страной, поскольку здесь в наиболее яркой форме выражена созвучная нашему творческому интеллекту мистическая сущность власти. В наших заумных, бессмысленных произведениях мы ведь тоже искали высший, мистический смысл, складывающийся из кажущегося внешне бессмысленного сочетания слов.

Впрочем, он тут же приводит другую мотивировку – житейскую:

Если в начале нэпа, в период сравнительной идеологической свободы мы имели возможность организовать публичные выступления наших заумных поэтов, могли рассчитывать на издание наших произведений… то по мере того как диктатура становилась все крепче, упорнее, увереннее – в том числе и на идеологическом секторе, – эти надежды становились все более слабыми, превращались в дым, как мы хорошо это понимали. Мы брали тогда исторические примеры, анализировали старый монархический строй, вспоминали, что самые отъявленные футуристы имели возможность выступать перед широкими аудиториями, пользовались успехом, печатались и приходили к выводу, что и мы в условиях старого строя, поелику мы отнюдь не стали бы выступать с пропагандой революционных идей, абсолютно чуждых нам, могли свободно творить и делиться своим творчеством с широкой читающей публикой.

Таким образом, симпатии к “старому строю” отчасти были связаны с гонениями на радикальное искусство. Однако в подобной же ситуации ни у Филонова, ни у Малевича, ни у Мейерхольда, например, таких симпатий возникнуть никак не могло. Это было индивидуальной позицией Хармса и Введенского – единственных крупных представителей русского авангарда, у которых “левизна” эстетическая не сочеталась с “левизной” политической.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: