Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Название:Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Corpus»47fd8022-5359-11e3-9f30-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086203-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру краткое содержание

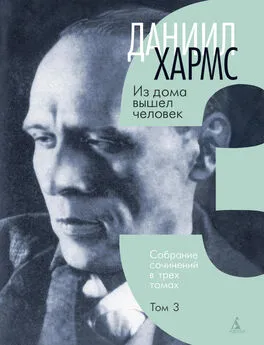

Даниил Хармс (Ювачев; 1905–1942) – одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший представитель российского и мирового авангарда 1920-х–1930-х годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ жизни рождали легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса написана на основе его собственных дневников и записей, воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ (“Объединение реального искусства”) – Александр Введенский, Николай Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные собеседники – философы Яков Друскин и Леонид Липавский. Среди более чем двух сотен иллюстраций – воспроизведение рисунков, фотографий Хармса и его современников. Многие уникальные документы Валерий Шубинский опубликовал впервые.

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Продолжая свои показания о моих политических убеждениях, я хочу остановиться на той перестройке и переломе в моих взглядах, которые наступили за последние два года. Должен сразу же сказать, что, несмотря на такой довольно продолжительный срок, я в момент ареста находился еще только в самом начале того большого пути, который мне предстояло проделать, чтобы стать настоящим, подлинным борцом за социализм на идеологическом, в частности литературном, фронте.

Насколько мне кажется, причин этой перестройки две: одна – это процессы внутри меня, внутри моего творчества и философских взглядов, и другая – революция и советская действительность, которые воздействовали на меня и не могли не воздействовать, сколько бы я от них ни прятался.

<���…>

Стихи же мои, и мои ощущения, и мои взгляды уткнулись в смерть. С этого момента началась у меня критическая переоценка самого себя и своего творчества. Проходила она очень нелегко. Я понял, что дальше по этому пути идти некуда, что тут дорога либо в сумасшедший дом, либо в самоубийство, либо, наконец, в отчаянную и безнадежную борьбу с Сов. властью. Характерно, что когда я последнее время писал свои стихи, то они у самого меня вызывали чувство отвращения и даже страха. Я психически заболел. Но я понял, что всей этой мистике, всему этому эгоцентризму грош цена, что это ведет к полному психическому маразму.

С другой стороны, надо сказать, что, сколько бы я ни прятался от окружающей меня сов. действительности, из этого ничего не выходило. Я помню свои жалобы Хармсу на то, что у нас воздух советский, что я отравляюсь этим воздухом. И к счастью для меня, я наконец этим “воздухом” отравился. Довольно крупную роль тут сыграла и моя работа в детской литературе, правда, только за самое последнее время, потому что в начале моего прихода в детскую литературу о ней можно было сказать, что это самое аполитичное и самое оторванное место от борьбы и строительства новой жизни. Там дышалось “легче”, чем где бы то ни было, там было царство “чистого, свободного, аполитичного” искусства. Но начиная, если не ошибаюсь, с конца 1929 или начала 1930 г. ветер революции начал проникать и туда. Я не скрою, что первым моим побуждением для писания политических советских книг являлся вопрос материальный. Но как бы то ни было, а работа над такими вещами, а в связи с этим и новые методы работы… не прошли даром. Я стал думать над своим местом в жизни.

<���…>

Я твёрдо и бесповоротно заявляю, что мое место здесь, по эту сторону, на стороне рабочего класса, строящего социализм.

<���…>

Надо сказать, что во мне еще много осталось пережитков и мистики и формализма, но я считаю, что твердой и решительной борьбой с ними и активной работой над переделкой своего миросозерцания я сумею наконец стать в ряды подлинных бойцов на идеологическо-литературном фронте.

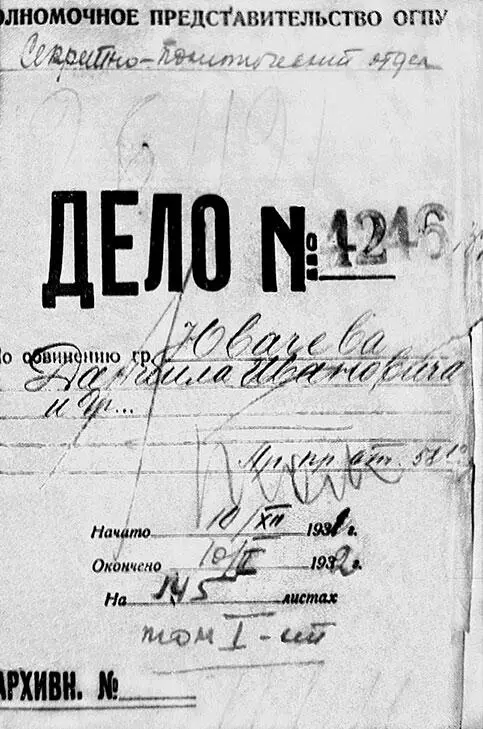

Обложка следственного дела Даниила Хармса, 10 декабря 1931-го – 10 февраля 1932-го.

Знакомство с творчеством Введенского до и после 1932 года, с его частными высказываниями и письмами не позволяет допустить мысли о том, что этот текст хотя бы отчасти, хотя бы в минимальной степени искренен. Александр Иванович Введенский был великим поэтом, глубоким и сложным мыслителем. Но при этом он был фатом, игроком, человеком без твердых принципов, и его житейский эгоизм порою переходил пределы допустимого. В 1932 году он был готов к публичным поступкам, которые не прибавили бы у окружающих к нему уважения, – лишь бы спастись. Эти поступки едва ли спасли бы его; впрочем, возможности совершить их ему в конечном итоге так и не представилось.

Материалы для дальнейших “следственных действий” у Бузникова и Когана были, но ни Маршак, ни Олейников, ни Вагинов, ни Заболоцкий, ни Порет и Глебова, чьи имена звучали в показаниях, не были арестованы и привлечены к делу. Почему же?

Организация серьезного публичного процесса была делом государственной важности, и на местном уровне этот вопрос не решался. Видимо, этим и объяснялась “доброта” начальника Специального отдела. Он ждал указаний и инструкций, возможно – от самого Менжинского (который, в свою очередь, не принимал никаких решений такого рода без ведома Сталина) и очень не хотел ошибиться.

Между тем государственной политике в отношении не только детской литературы, но и литературы вообще предстояли важные изменения. Арест Вагинова и Заболоцкого и публичный суд над ними неминуемо коснулся бы и их приятеля и покровителя Тихонова, и всего “попутнического” крыла ленинградской литературы. Но Сталин готов был отказаться от ставки на “пролетарских писателей”. Реформы 1933–1934 годов (роспуск РАППа, создание Союза писателей), приравнявшие бывших “попутчиков” к “пролетарским писателям”, уже намечались. При этом некоторые из “попутчиков”, тот же Тихонов, оказались на самой вершине литературной иерархии.

Видимо, сигнала ждали до конца января 1932 года. Когда его не последовало (или пришел прямой отказ), стало понятно, что все показания против Маршака и сотрудников детской редакции, которые следователи так старательно добывали, пропадут втуне. Но что-то делать с арестованными надо было. И вот 31 января составляется “Обвинительное заключение”, в тот же день утвержденное представителем ОГПУ в Ленинградском военном округе И. Запорожцем:

ПП ОГПУ в ЛВО ликвидирована антисоветская группа литераторов в детском секторе издательства “Молодая гвардия” (б. детский отдел ЛЕНОТГИЗ’а).

Группа организовалась в 1926 г. на основе к<���онтр>р<���еволюционных> монархических убеждений ее участников и вступила на путь активной к. рев. деятельности.

Группа первоначально оформилась в нелегальный орден “ДСО” или “Самовщину” и а<���нти>с<���оветская> [276]деятельность ее ограничивалась составом “Ордена”.

В 1928 году из состава Ордена выделилась группа литераторов, активизировавшая свою а/c. деятельность путем использования советской литературы и к. р. деятельности среди гуманитарной интеллигенции (преимущественно литераторов и художников).

Антисоветская деятельность группы заключалась:

1. В регулярных нелегальных собраниях и обсуждении текущих политических проблем, вопросов идеологической борьбы с Советской властью, а/c. произведений участников группы.

2. В вербовке новых членов в антисоветскую группу.

3. В политической борьбе с Советской властью методами литературного творчества:

а) путем протаскивания в печать литературных произведений для детей, содержащих к. р. идеи и установки;

б) путем создания и нелегального распространения не предназначенных для печати литературных произведений для взрослых;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: