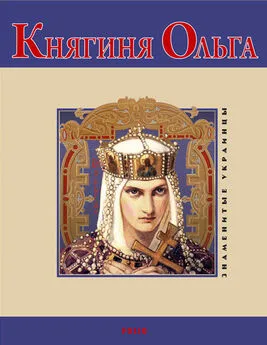

Андрей Богданов - Княгиня Ольга. Святая воительница

- Название:Княгиня Ольга. Святая воительница

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-2311-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Богданов - Княгиня Ольга. Святая воительница краткое содержание

Император Константин Багрянородный лично описал приём княгини Ольги в Константинополе. Хроника германского императора Оттона I знает её как королеву. Русской Православной Церковью она канонизирована как равноапостольная. Ольга осталась в памяти не только местью за мужа, устроением государства и обращением в христианство. Понимание исторической роли княгини зависит от контекста, до сих пор ускользающего от историков. Кто же она такая, святая благоверная княгиня Ольга? Откуда мы знаем о ней и деяниях первых русских князей? Насколько эти знания достоверны? Чем сведения о великой княгине отличаются от легенд о её предшественниках? Какова подоплёка мифа о варягах-руси? На все эти вопросы — впервые с полной откровенностью — отвечает книга доктора исторических наук Андрея Богданова.

О деятельности Ольги знают все, читавшие хотя бы школьный учебник. Вернее, думают, что знают: хуже всего известно «общеизвестное». Все русские и иностранные источники о ней введены в научный оборот и цитируются уже двести лет. Но оценка личности и роли княгини в истории неудовлетворительна как в научном, так и в нравственном смысле. Что в определённой мере одно и то же.

Знак информационной продукции 12+

Княгиня Ольга. Святая воительница - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Византийский хронист, продолжая "Хронику Амаргола", увеличил греческие силы, рассказав, что разбежавшийся после удара огненосных хеландий флот русов был добит атакой боевых кораблей: дромонов и триер. Это преувеличение. Рассеянные патрицием Феофаном, согласно Лиутпранду, у г. Иерон, недалеко от пролива Босфор, русы высадились на берег к востоку от пролива и продолжали грабежи всё лето, с июня по сентябрь, пока императору не удалось стянуть в Малой Азии достаточно сильные войска.

По продолжению "Хроники Амартола" (вошедшему в русский перевод XI в.), "уцелевшие поплыли к восточному берегу… И послан был тогда по суше им наперехват из стратегов патриций Варда Фока с всадниками и отборными воинами. Росы отправили было в Вифинию изрядный отряд, чтобы запастись провиантом и всем необходимым, но Варда Фока этот отряд настиг, разбил наголову, обратил в бегство и убил его воинов. Пришел туда во главе всего восточного войска и умнейший доместик схол (главнокомандующий регулярной армией. — А.Б.) Иоанн Куркутас, который, появляясь то там, то здесь, немало убил оторвавшихся от своих врагов. И отступили росы в страхе перед его натиском, не осмеливались больше покидать свои суда и совершать вылазки".

Описанные в "Повести временных лет" зверства были совершены воинами Игоря именно в этот период. "Однако надвигалась зима, — продолжает греческий хронист, — у росов кончалось продовольствие, они боялись наступающего войска доместика схол Куркуаса, его разума и смекалки, не меньше опасались и морских сражений, и искусных маневров патриция Феофана и потому решили вернуться домой. Стараясь пройти незаметно для флота, они в сентябре пятнадцатого индикта ночью пустились в плавание к фракийскому берегу, но были встречены упомянутым патрицием Феофаном и не сумели укрыться от его неусыпной и доблестной души. Тотчас же завязывается второе сражение, и множество кораблей пустил на дно, и многих росов убил упомянутый муж. Лишь немногим удалось спастись на своих судах, подойти к побережью Фракии и бежать с наступлением ночи" [22] Левченко М.В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956. С. 147–148; Половой Н.Я. К вопросу о первом походе Игоря против Византии (сравнительный анализ русских и византийских источников) // Византийский временник. М., 1961. Т. XVIII. С. 85—104. Ср.: Веселовский А.Н. Видение Василия Нового о походе русских на Византию в 941 г. // ЖМНП. 1891. Ч. 261. С. 85. Цит. по: Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей / Перевод, статьи, комментарии Я.Н. Любарского. СПб., 1992. Кн. VI. Царствование Романа, 39.

.

Отягощённый добычен флот Игоря в сентябре 941 г. был добит в море, по князю с частью воинов всё же удалось вернуться на Русь. Хорошо зная греческий источник, составитель "Повести временных лет" попытался придать атому набегу некоторый героизм, описав сначала жесточайшее сражение на суше, которое Игорь чуть не выиграл, и лишь затем разгром его флота с помощью страшного оружия греков. Возможно, этот подход был справедлив: иноземцы вполне могли преувеличить значение первой стычки русов с Феофаном, якобы спасшим Царьград, на который Игорь, возможно, и не собирался нападать.

Потом же, сказано в "Повести временных лет" после описания зверств русов, пришли воины с востока, Папфир доместик с сорока тысячами, Фока же патриций с македонянами, Федор же стратилат (воевода) с фракийцами, с ними же и сановные бояре, окружили русь. И советовалась русь, и вышла против греков с оружием, и бой между ними был злой — едва одолели греки. Русь же к вечеру возвратилась к дружине своей и ночью, сев в ладьи, отплыли.

Феофан же встретил их в ладьях с огнем и стал пускать огонь трубами на ладьи русские. И было видно страшное чудо (греческий огонь, что-то вроде напалма. — А.Б.). Русь же, видя пламя, бросалась в воду морскую, стремясь спастись. Оставшиеся возвратились домой. Пришедшие в землю свою, поведали каждый своим о происшедшем и о ладейном огне. "Будто молнию небесную, — говорили, — имеют у себя греки и, пуская ее, жгли нас; потому и не одолели их".

"Игорь же, — завершает рассказ "Повесть временных лет", — вернувшись, начал собирать множество воинов и послал за море к варягам, приглашая их на греков, снова собираясь идти на них". Эта героическая версия, конечно, устраивает нас больше, чем рассказ Начальной летописи, что Игорь сам не ходил в поход, но послал своих воинов, которых греки пожгли огнём, а после возвращения домой Русь "в том же лете препочила и на другой год".

ГИБЕЛЬ ВЕЩЕГО ОЛЕГА

Что походом на греков где-то в 930—40-е гг. командовал не Игорь, а некий воевода Х-л-г (Н-1-g-w — Олег?), рассказывает недатированное письмо иудея, подданного хазарского кагана Иосифа (930—960-е гг.), другу на Средиземном море. Первоначально "царь Руси" Х-л-г был нанят византийским императором Романом для войны против хазар. Но хазарский полководец разбил византийцев в Крыму и выбил Х-л-г(а) из захваченной им крепости Самкерц у Керченского залива. Не растерявшись, Х-л-г принял предложение хазар напасть на Византию: "И пошел тот против воли и воевал против Константинополя на море четыре месяца. И пали там богатыри его, потому что македоняне осилили огнем. И бежал он, и постыдился вернуться в свою страну, а пошел морем в Персию, и пал там он и весь стан его. Тогда стали русы подчинены власти хазар" [23] Семенов И.Г. К интерпретации сообщения "Кембриджского Анонима" о походах Хельгу, царя Руси и // Хазары. Второй международный коллоквиум. Тезисы. М… 2002.

.

Совпадение сроков набега (4 месяца) и первой (согласно летописям) встречи русов с греческим огнём в походе 941 г. позволяют думать, что Х-л-г и летописный Олег вполне могут быть одним лицом. Для князя, собиравшегося воевать против каганата, было вполне уместно призвать славянские племена давать дань ему, а не хазарам. С тем ли Олегом заключали приведённые в "Повести временных лет" договоры императоры Византии до 912 г., нельзя сказать, но иудейско-хазарский автор совершенно уверен, что воевать против кагана Х-л-г начал именно по наущению империи. Явно легендарная кончина Олега и спор летописцев о его могиле (от Киева до Ладоги) показывают, что Вещий князь исчез как-то странно. Почему бы ему не пропасть на южном берегу Каспия, куда русы совершали военные походы с IX в.?

Ибн Исфандийара в "Истории Табаристана" (XIII в.) рассказал, что во времена правления эмира Алида ал-Хасана ибн Зайда (между 864 и 884 г.) они напали на порт Абаскун, но эмир "перебил всех русов". В начале X в. атаки русов совершались постоянно; "царь Ширваншах получил об этом известие, он приказал устроить в море засаду, и в конечном счёте ни одного из них не осталось в живых, и так частое появление русов в этой стране было приостановлено".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: