Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Название:Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-73059-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь краткое содержание

Сколько их таких было – мальчишек, прочитавших «Робинзона Крузо» и «заболевших» мечтами о далеких путешествиях и великих открытиях… Но затем жизнь брала свое и мечты растворялись в жизненных буднях. Григорий Николаевич Потанин (1835—1920) – одно из очень немногих и вполне счастливых исключений из этого правила. Как гласит семейная легенда, когда ему было восемь лет, он буквально проглотил бессмертный труд Даниеля Дефо – и с того момента и до самого конца своей долгой жизни посвятил себя путешествиям.

Время меняет слова и их значения. Для современного человека «путешествие» означает комфортное перемещение «из пункта А в пункт Б», ознакомление с достопримечательностями и т. п. А «открытие» – это нечто глобальное, вроде открытия Колумбом Америки или Магелланом – пролива, названного его именем. И в этом смысле Алтай, Сибирь, Китай, Тибет, Монголия были открыты задолго до того, как их посетил Потанин. Но для такого человека, как Григорий Николаевич, возможностей для открытий оставалось предостаточно.

И дело не только в «чистой» географии, хотя «белых пятен» на карте мира после его экспедиций стало гораздо меньше. Его труды и исследования поражают разнообразием интересов. Он историк и экономист, биолог, зоолог и геолог, собравший богатейший материал. Особое место занимают его этнографические исследования – вплоть до открытия нескольких ранее неизвестных народностей.

В свою первую экспедицию Потанин отправился в 28 лет, а в последнюю собрался, когда ему исполнилось 64 года. Почти во всех знаменитых экспедициях его сопровождала жена — Александра Викторовна Потанина (1843—1893), но не просто как спутница жизни, а как самостоятельный исследователь.

Эта книга представляет современному читателю результаты экспедиций этих двух выдающихся российских путешественников: Григория Николаевича и Александры Викторовны Потаниных. Г. Е. Потанин – ученый-энциклопедист, многогранная личность, человек яркой судьбы. А. В. Потанина стала первой женщиной, принятой в члены знаменитого Русского географического общества. Тысячи километров были пройдены Потаниными по неизведанным просторам Алтая, Сибири, Китая, Тибета, Монголии. Выполнены блестящие научные исследования, собраны богатейшие геологические и ботанические коллекции. Опубликовано огромное литературное и научное наследие, не потерявшее своего научного значения до сих пор. А их неутомимая гражданская и просветительская деятельность, верность идеалам юности и своей главной любви – Сибири – снискали благодарную память россиян.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Издание щедро иллюстрировано цветными и черно-белыми изображениями труднодоступных, экзотических и просто опасных мест, в которых побывали исследователи. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

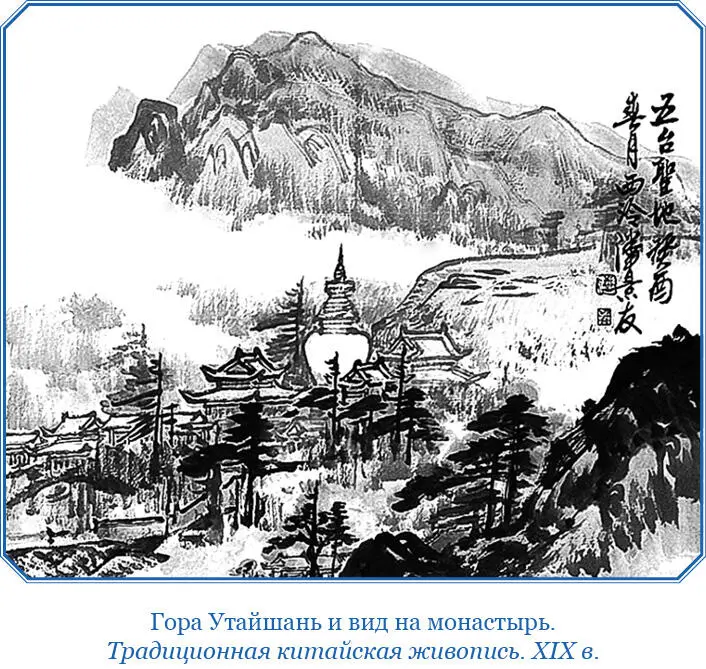

В день нашего въезда в Утай было пасмурно, и вершины самых высоких гор были закрыты облаками; но тем эффектнее выходит вид на холм с монастырями, который попал под луч, прорвавшийся сквозь густые темные облака, и освещенный этим лучом представлял контраст с остальными окрестностями, погруженными в тень от облаков; особенно яркое пятно делала белая высокая ступа, поставленная на передней стороне холма. Набожному буддисту эта картина могла бы показаться внушением свыше о торжестве буддизма над мраком, в котором живет остальное человечество.

Ворота ввели нас в узкую улицу селения, которое состоит из сотни домов. Селение это называется Утай. Лавочники и другие местные жители смотрели на си-ян, т. е. на «западных заморцев», с неодинаковым любопытством: некоторые выбегали на улицу, торопились забежать вперед, сгибали дугой спину, вытягивали шею и делали большие глаза, точно прицеливались в нас; иные, увидев нас, пускались бежать вперед с целью оповестить своих домашних о событии и, исчезнув на несколько мгновений в широких воротах какого-нибудь дома, выходили из них снова на тротуар с целой толпой зрителей. Другие, напротив, не выходя из своих лавок, спокойно смотрели на нас, облокотившись на прилавки. Какой-то приказчик, пока мы ехали мимо, так был занят пересчитыванием чохов на ладони, что все время простоял на тротуаре, не отвлекаясь от своего дела и не поднимая глаз, и упустил единственный случай в жизни видеть «западных заморских чертей».

Остановились мы, по обыкновению, в дяне, т. е. гостинице, или, лучше сказать, на постоялом дворе, где, несмотря на три двора, занятые постройками и стойлами, была такая теснота, что мне, ехавшей сзади каравана, пришлось, по крайней мере, пять минут стоять на улице, дожидаясь, пока во двор поместились все наши мулы и дали нам, ехавшим позади, проезд в ворота. Пока мы стояли на улице, около нас собралось человек до пятидесяти зрителей. Густо стояли они на обоих тротуарах и созерцали нас, стоявших на мостовой; мостовая эта была шириной – только одной телеге проехать и ниже тротуаров более, чем на полфута, что напомнило мне помпейские улицы.

В толпе были люди различных возрастов: старики, молодые люди и дети, даже очень маленькие, какой-то крошка в прическе, делавшей его рогоносцем, стоял на мостовой; заметив, что все стоят на тротуаре, а на мостовой остался он один, он почувствовал одиночество и начал веньгать [хныкать] и до тех пор плакал, пока кто-то из толпы не схватил его за руку и, как щенка, приподнял и пустил на тротуар. Один молодой человек наблюдал нас с разинутым ртом и с широко раскрытыми глазами, в которых было так мало живого блеску, точно это был приговоренный к смерти, смотрящий на свою виселицу. На противоположной стороне улицы, на пороге ворот, за спиной других зрителей, или, правильнее, за их пятками, сидел старик в бедной, старой и сотню раз переплатанной одежде и смотрел себе в ноги, склонив голову. Он был уже слишком стар, чтоб наравне с молодежью бросаться на небывалое зрелище, и, может быть, только прислушивался к разговорам толпы; с него и этого было довольно.

В дяне нам дали три комнаты: одну – для нас с мужем, другую – М. М. Березовскому и третью – А. И. Скасси. Комната, занятая нами, в другое время, очевидно, служила кухней; пол около стен был заставлен деревянными ларями и корчагами, в которых китайцы держат зерно; к потолку на длинных веревках были подвешены большие решета, но в наше распоряжение был предоставлен обширный кан, покрытый новой циновкой. Кан был освещен огромным, во всю его длину, окном, заклеенным бумагой. Через нашу комнату был ход в другую, небольшую, которая была образною; в ней стояли киоты с изображением богов; перед ними стояли подсвечники и курильница; с потолка висели фонари, употребляемые во время процессий. Эту китайскую образную г. Березовский обратил в чучельную лабораторию. Г. Скасси занял комнатку с отдельным ходом в особом приделе, прилепленном к нашему флигелю; на крыше его спальни была его астрономическая обсерватория.

Туда же мы лазили иногда с биноклем полюбоваться на вид утайских монастырей. Вообще мы устроились здесь с таким удобством, какого давно не видели. Зрители приходили на двор, но не стояли по целым дням и, главное, не облепляли окон, не сдирали с них бумагу и, за некоторыми исключениями, не лезли в двери. По крайней мере, изо всей дороги, сделанной нами до сих пор, Утай не оставил по себе памяти как злополучное место.

На другой день по приезде в Утай, мой муж, взяв слугу Цуй-сана и проводника из местных китайцев, поехал осматривать монастыри, расположенные на холме или на горке. Тут помещается пять монастырей, из которых два принадлежат монголам, остальные три – китайцам. Это, впрочем, не все утайские монастыри; гораздо большее число монастырей размещается в других частях долины, при подошве гор, в вершинах оврагов или ущелий, в полугоре и на самых вершинах некоторых гор. Каждый монастырь известен под своим особым названием, и имя «Утай» ни к одному из них не прилагается. «Утай» по-китайски значит «пять священных горных вершин»; действительно, здесь указывают на пять более высоких вершин, из которых из долины видно только одну – Пейтай, т. е. северную священную гору.

На холме близ деревни Утай находятся самые главные монастыри. Самой старинной кумирней здесь считается так называемая «Медная» принадлежащая китайцам, а вершина горы занята монгольским монастырем, который в народ известен под именем Пусасы или Пусыдян. У южной подошвы холма видны следы бывшего здесь императорского дворца в виде куч из камней; в целости остался только выложенный каменными плитами вход на террасу, на которой стоял дворец. Прежде, рассказывают, китайские императоры посещали Утай ежегодно и проводили здесь лето; теперь прошло уже четыреста лет, как они не бывают здесь.

На следующий день еще нельзя было начать снимание фотографий; А. И. Скасси целый день был занят приготовлением пластинок и приведением в порядок фотографических аппаратов. На четвертый день нашего пребывания он отправился снимать фотографии с утайских достопримечательностей и пригласил меня сопутствовать ему. Мы поехали тотчас после утреннего чая, взяв с собою мула, нагруженного аппаратами, проводника, который уже служил моему мужу накануне в качестве гида, и своего слугу, китайца Тэна. Прежде всего мы поднялись к кладбищу, которое лежит за оврагом, к западу от холма. Отсюда г. Скасси снял общий вид на монастыри и отдельный вид большой ступы, которая стояла прямо перед нами; верхушка ступы была окружена бахромой из колокольчиков, мелодический звон которых доносился до нас при каждом порыве ветра. Как только нас заметили, из всех окрестных овражков на ту же горку, где мы стояли, полезли зрители.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: