Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Название:Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-73059-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь краткое содержание

Сколько их таких было – мальчишек, прочитавших «Робинзона Крузо» и «заболевших» мечтами о далеких путешествиях и великих открытиях… Но затем жизнь брала свое и мечты растворялись в жизненных буднях. Григорий Николаевич Потанин (1835—1920) – одно из очень немногих и вполне счастливых исключений из этого правила. Как гласит семейная легенда, когда ему было восемь лет, он буквально проглотил бессмертный труд Даниеля Дефо – и с того момента и до самого конца своей долгой жизни посвятил себя путешествиям.

Время меняет слова и их значения. Для современного человека «путешествие» означает комфортное перемещение «из пункта А в пункт Б», ознакомление с достопримечательностями и т. п. А «открытие» – это нечто глобальное, вроде открытия Колумбом Америки или Магелланом – пролива, названного его именем. И в этом смысле Алтай, Сибирь, Китай, Тибет, Монголия были открыты задолго до того, как их посетил Потанин. Но для такого человека, как Григорий Николаевич, возможностей для открытий оставалось предостаточно.

И дело не только в «чистой» географии, хотя «белых пятен» на карте мира после его экспедиций стало гораздо меньше. Его труды и исследования поражают разнообразием интересов. Он историк и экономист, биолог, зоолог и геолог, собравший богатейший материал. Особое место занимают его этнографические исследования – вплоть до открытия нескольких ранее неизвестных народностей.

В свою первую экспедицию Потанин отправился в 28 лет, а в последнюю собрался, когда ему исполнилось 64 года. Почти во всех знаменитых экспедициях его сопровождала жена — Александра Викторовна Потанина (1843—1893), но не просто как спутница жизни, а как самостоятельный исследователь.

Эта книга представляет современному читателю результаты экспедиций этих двух выдающихся российских путешественников: Григория Николаевича и Александры Викторовны Потаниных. Г. Е. Потанин – ученый-энциклопедист, многогранная личность, человек яркой судьбы. А. В. Потанина стала первой женщиной, принятой в члены знаменитого Русского географического общества. Тысячи километров были пройдены Потаниными по неизведанным просторам Алтая, Сибири, Китая, Тибета, Монголии. Выполнены блестящие научные исследования, собраны богатейшие геологические и ботанические коллекции. Опубликовано огромное литературное и научное наследие, не потерявшее своего научного значения до сих пор. А их неутомимая гражданская и просветительская деятельность, верность идеалам юности и своей главной любви – Сибири – снискали благодарную память россиян.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Издание щедро иллюстрировано цветными и черно-белыми изображениями труднодоступных, экзотических и просто опасных мест, в которых побывали исследователи. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И здесь нас окружала толпа, состоявшая, впрочем, только из монастырских рабочих да мальчиков, уже поступивших в духовное звание. Один из рабочих поразил меня своим костюмом: на нем был стеганый халат, составленный из лоскутков разных материй, что очень напоминало наши половики, тканные из ситцевых обрывков; на ногах его были сандалии совершенно особого покроя, какого я не видела прежде ни на Востоке, ни на рисунках; весь костюм его представлял массу труда и аккуратность и в то же время крайнюю бедность. Вид у парня был веселый, а когда он заметил, что я срисовала себе его сандалии, то разразился самым веселым хохотом и, как любезность, предложил мне плод цбаор (жужуб), который вытащил откуда-то из рукава.

Медная кумирня, бесспорно, самая интересная достопримечательность утайских монастырей; к сожалению, г-ну Скасси удалось только снять общий вид ее с середины двора. Сложив камеру, он пошел было на эстраду к самой медной кумирне, чтоб получить более подробный снимок ее деталей, но в это время явился какой-то старый хэшан и попросил нас прекратить наши занятия. Если б он заметил наше присутствие на дворе раньше, г-ну Скасси, может быть, не удалось бы снять общего вида. Таким образом, мы должны были удалиться из монастыря.

Отсюда мы поехали к подошве гор, которые стоят над северным краем долины, чтоб снять общий вид утайских монастырей с севера. Уехав из селения, окружающего пять утайских главных монастырей, мы думали, что зрители тут не будут нас беспокоить; и действительно, минут пять мы оставались одни, но потом все-таки набрались сначала дети, а затем и взрослые, и даже женщины. Пока г. Скасси уставлял свой аппарат, я села на глиняный обрыв возле какого-то камня; присмотревшись, я заметила, что он обделан человеческой рукой. Это была или капитель колонны, или пьедестал под статую; местами на нем была заметна скульптура. Таких обломков, а также развалин стен, ступ, памятников рассеяно по всей долине множество; некоторые памятники с разъеденными временем надписями, может быть, относят ее к очень давнему времени, и очень вероятно, что археолог найдет себе здесь пищу. На этом кончились наши разъезды по долине; отсюда мы вернулись в дян.

В обоих монастырях, которые мы посетили в этот день, видно было много больных, особенно в Юн-чжао-сы. Были больные со страшными язвами на лице. Дети, страдающие глазами и накожными сыпями, также часты; последние – самые грязные во всей толпе; по-видимому, им запрещено умываться с санитарною целью.

В утайских монастырях, как и у нас в Лаврах, продают изображения находящихся тут божеств, медные статуэтки, глиняные слепки со стены медной кумирни, иконы, рисованные на ткани. Продаются также общие виды утайских монастырей, отпечатанные типографскими чернилами или тушью на больших лоскутах европейского коленкора, пропитанного крахмалом или известкой. Это вид с птичьего полета: и ландшафт, и карта вместе. К сожалению, мастер, исполнивший этот план, изобразил на улицах, проходящих между монастырями, процессию, с которою носят по Утаю гэгэна или другое духовное лицо, что крайне затрудняет разбирать план. Такие планы Утая можно встречать развешанными в кумирнях на самом крайнем севере Монголии, где-нибудь на берегу озера Косогола. Продают все это сравнительно дешево; по словам самих монахов, из богов грех делать торговлю. Будто этим и объясняются дешевые цены утайских произведений, очень аляповатых, сравнительно с пекинскими, но не хуже, например, снимка с мозаичной Богородицы в Софийском соборе в Киеве, который продается монахами при входе в собор.

Театральные представления и религиозные празднества в Китае

Во время пребывания нашей экспедиции в Хобдо, в первых числах ноября у китайцев был какой-то праздник, по случаю которого в течение нескольких дней в восточной кумирне давались театральные представления. На одном из них нам удалось быть. Отправились в театр в 9 часов утра, по приглашению нашего знакомого купца г. Б. Когда мы пришли в театр, представление еще не начиналось, хотя актеры и музыканты были уже на сцене. Пришлось дожидаться стоя. В китайском хобдинском театре кресел для публики нет; зрители стоят среди открытого двора между кумирней и зданием со сценой. Только некоторые побогаче находят возможность занять ложу в боковом флигеле с сиденьем или, по знакомству с актерами, протереться в среду музыкантов и поставить для себя скамейку на самой стене. Кумирня была открыта, т. е. большое окно ее, обращенное к сцене, было отворено, и через него мы увидали статую Чон-гуэ, божества загробной жизни. Монголы называют его Эрли-хан.

Лицо бурхана сделано красивым и молодым; черная борода из настоящих волос спускается до половины груди; одет бурхан в пунцовый халат с крупным узором, на голове старинный китайский убор из черного крепа с серебряными, филигранной работы пластинками, торчащими из-за ушей, наподобие крыльев мельницы. На столе перед статуей были разложены приношения верующих: целая туша барана с головой, прикрытой так называемым «полотенцем», т. е. сальной плевой из внутренностей (omentum), множество бобо, или, правильнее, манту, ю-бьянов, т. е. лепешек, хлебцев и сладких пирожков; горели свечи и курились тонкие курительные палочки. Стены кумирни были разрисованы картинами всевозможных казней; тут вешали, рубили головы пилили людей на полосы и т. д. Перед входом в святилище стояла жаровня с углями, в которой богомольцы сжигали какие-то листы цветной бумаги с иероглифами. С утра уже богомольцы стали приходить в кумирню, чтобы сделать земной поклон перед бурханом и положить ему какую-нибудь съедобную жертву.

Кроме бумажных листов для сжигания, некоторые поклонники приносили пачку ракеток, и, в то время как жертвователь падал ниц перед бурханом, какой-нибудь уличный монгол или китаец на дворе кумирни устраивал ракетную пальбу.

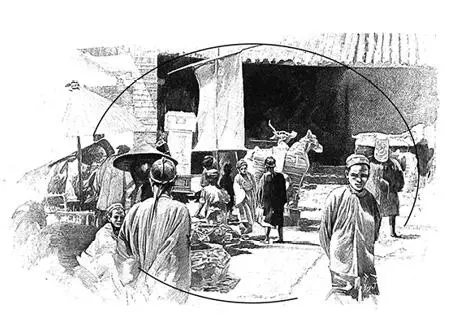

Понемногу пространство между кумирней и сценой наполнилось толпой стоящих зрителей. Тут рядом стояли китайцы всяких состояний и возрастов: старички, одетые попроще да потолще, в меховых шапочках с придатками на лоб и виски, не приподнятыми, как у молодых франтов, кверху, а опущенными и плотно прилегающими к старческому лицу, густо покрытому морщинами, как лицо какой-нибудь макаки; щеголеватые приказчики из богатых торговых домов с гладкими лоснящимися лицами, с косами, удлиненными до пят с помощью черного шелка, с серебряными брелоками при огниве, выпущенными из-под шелковой курмы; грязные, вшивые пропойцы, курители опиума, опрятные кашгарские сарты в своих ярко-пестрых шубах и вышитых тюбетейках, наш слуга Сиербай, в киргизском ушастом малахае, монголы в нагольных шубах, прокопченных дымом аргала (кизяка); наконец, несколько русских полушубков. Этнографическая пестрота театральной публики указывала, что город стоит на границе великих народностей. И все это смешивалось самым демократическим образом: старый управляющий Аржановской компанией стоял рядом с монголом-скотопригоном, вонючая шуба монгольского кавалериста – рядом с пропитанным сюмбулем [гиацинтом] бешметом сарта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: