Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Название:Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-73059-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь краткое содержание

Сколько их таких было – мальчишек, прочитавших «Робинзона Крузо» и «заболевших» мечтами о далеких путешествиях и великих открытиях… Но затем жизнь брала свое и мечты растворялись в жизненных буднях. Григорий Николаевич Потанин (1835—1920) – одно из очень немногих и вполне счастливых исключений из этого правила. Как гласит семейная легенда, когда ему было восемь лет, он буквально проглотил бессмертный труд Даниеля Дефо – и с того момента и до самого конца своей долгой жизни посвятил себя путешествиям.

Время меняет слова и их значения. Для современного человека «путешествие» означает комфортное перемещение «из пункта А в пункт Б», ознакомление с достопримечательностями и т. п. А «открытие» – это нечто глобальное, вроде открытия Колумбом Америки или Магелланом – пролива, названного его именем. И в этом смысле Алтай, Сибирь, Китай, Тибет, Монголия были открыты задолго до того, как их посетил Потанин. Но для такого человека, как Григорий Николаевич, возможностей для открытий оставалось предостаточно.

И дело не только в «чистой» географии, хотя «белых пятен» на карте мира после его экспедиций стало гораздо меньше. Его труды и исследования поражают разнообразием интересов. Он историк и экономист, биолог, зоолог и геолог, собравший богатейший материал. Особое место занимают его этнографические исследования – вплоть до открытия нескольких ранее неизвестных народностей.

В свою первую экспедицию Потанин отправился в 28 лет, а в последнюю собрался, когда ему исполнилось 64 года. Почти во всех знаменитых экспедициях его сопровождала жена — Александра Викторовна Потанина (1843—1893), но не просто как спутница жизни, а как самостоятельный исследователь.

Эта книга представляет современному читателю результаты экспедиций этих двух выдающихся российских путешественников: Григория Николаевича и Александры Викторовны Потаниных. Г. Е. Потанин – ученый-энциклопедист, многогранная личность, человек яркой судьбы. А. В. Потанина стала первой женщиной, принятой в члены знаменитого Русского географического общества. Тысячи километров были пройдены Потаниными по неизведанным просторам Алтая, Сибири, Китая, Тибета, Монголии. Выполнены блестящие научные исследования, собраны богатейшие геологические и ботанические коллекции. Опубликовано огромное литературное и научное наследие, не потерявшее своего научного значения до сих пор. А их неутомимая гражданская и просветительская деятельность, верность идеалам юности и своей главной любви – Сибири – снискали благодарную память россиян.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Издание щедро иллюстрировано цветными и черно-белыми изображениями труднодоступных, экзотических и просто опасных мест, в которых побывали исследователи. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

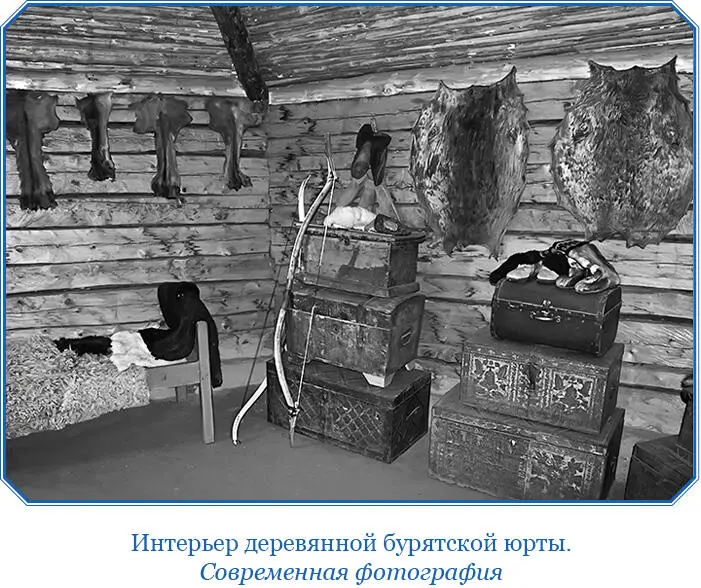

В настоящее время у бурят в домашней утвари недостатка нет; кроме железных котлов и медных чайников, в хозяйстве их очень много деревянной посуды; выделывают они и сами, на манер русских кадок и лоханок. Кажется, у бурят и ранее, при кочевом образе жизни, кожаная посуда, так часто встречающаяся у монголов и киргиз, не была в употреблении. Предания рассказывают, что раньше, за недостатком металлической посуды или глиняной, даже мясо варили в деревянных выдолбленных корытах или в берестяной посуде. В такой посуде варили посредством опускания в воду накаливаемых камней.

В бурятском хозяйстве употребляются кожаные мешки, выделанные из сыромятной кожи, но для жидкости они в настоящее время не употребляются; в них держат зерно, муку и особенно берут разные вещи в дорогу. Для складыванья имущества, одежды прежде у бурят вместо сундуков также употреблялись кожаные сумы. Местами и до настоящего времени сохранился обычай в приданое за невестой давать кожаный, богато украшенный мешок; форма этой сумы треугольная, и обычай класть в нее вместе, с вещами стрелу указывает как будто на то, что молодую женщину, выдавая замуж, снаряжали, как на войну. Треугольный мешок прежде употребляли как футляр для лука. Кожаные сумы у бурят приготовляют женщины, кожу и замшу для одежд и обуви выделывают они же. Для шитья кожи употребляют нитки, приготовляемые из сухожилий ног животного. Сухожилие это высушивается, разбивается молотком, разделяется на волокна и затем скручивается такой толщины, какая требуется для данной работы. Нитки эти называются по-бурятски чурмыс.

Пряжа и тканье в настоящее время у буряток не в обычае, но в старину пряли шерсть и ткали из нее грубое сукно. Ткацкий станок самого первобытного устройства. В настоящее время буряты свое тканье употребляют только на мешки или продают русским на половики.

С развитием буддизма в монастырях появилось еще одно производство – это приготовление священных статуэток и рисованных изображений богов. Но пока бурятские художники уступают в этом отношении своим монгольским учителям, их работы очень грубы.

Одежду и обувь, и мужскую и женскую, бурятки шьют сами. Одежда бурят в старое время, как у народа звероловческого, почти исключительно состояла из звериных шкур, причем летом носили одежду из замши, т. е. шкуры заквашивали, заставляли выпадать волос, а потом голую кожу дымили и выделывали до мягкости. На голое тело буряты надевали узкую и короткую куртку, которую называли самса; теперь этим именем называют рубаху. Затем поверх самсы надевали шубу или халат – дэгиль, зимой сверх дэгиля надевали еще доху. Доха иногда состоит просто из двух шкур, скрепленных на плечах, а иногда делается книзу двойною, и тогда ее концы или подол служили мешком, в котором можно было носить мелкие вещи. Иногда же дохи делались сшитые и с боков, но тогда делался разрез сзади, ради удобства при верховой езде.

Сапоги прежде шились из кожи, снятой с ног животного, мехом наружу, и подошвы делались мягкие; теперь сапоги шьются из выделанной кожи с подошвами из сыромятной кожи очень твердыми; носки сапог делаются острые, приподнятые кверху; говорят, что, во время единоборства, буряты прежде старались бить противника концом сапога, и этот удар был очень чувствителен.

В настоящее время одежду шьют чаще всего из овчин; у бедняков идут также в ход шкуры телят и жеребят. Летом теперь уже почти все буряты носят одежду из материй: бумажные и шерстяные ткани покупают у русских, шелковые – у китайцев. Покрой, сообразно с более легким материалом, тоже несколько изменился: халаты и рубахи делаются шире и длиннее. В дождливую погоду почти все буряты надевают суконную шинель с пелериной, называют эту одежду они саба; можно думать, что шинель эта заимствована у русских, и саба – значит «шуба».

Шапки бурят почти одинаковые как у мужчин, так и у женщин; они обычно делаются с острой тульей и с расширенным кверху околышем; иногда у бедных окол делается плисовым; верх всегда украшается кистью из пунцового шелка, а в наряд – еще серебряной остроконечной фигуркой. Зимой у мужчин очень употребительны шапки с наушниками, сделанные из лисьих лапок; такая шапка плотно охватывает всю голову и затылок и завязывается под бородой завязками, но чаще носится с отогнутыми кверху наушниками.

В старину, говорят, мужская бурятская одежда мало разнилась от женской, и теперь по костюму трудно иногда отличить молодую девушку от молодого человека, но женский костюм теперь стал гораздо сложнее, и фасон его местами совсем другой. Мужской халат делается цельный, застегивается на боку и на правом плече и подпоясывается ремнем или кушаком на пояснице; такие же халаты носят и девицы, у женщин же халат шьется из двух частей: стан прикрывает кофта, спускающаяся немного ниже пояса, а ниже к кофте пришивается несколько в сборку низ халата или, пожалуй, юбка с разрезом. Сверх этого халата женщина носит безрукавку, доходящую также до талии; без этой безрукавки женщина не может считаться прилично одетой и мужчинам не показывается. Кроме того рукава у женского халата у селенгинских буряток пришиваются буфами. На вороте, на рукавах, а нередко и по подолу халаты обшиваются меховой опушкой, а иногда прокладываются яркой шелковой материей или плисом. У северобайкальских бурят в обычае обшивать женские наряды монетами – серебряными, а у богатых – золотыми: в Забайкалье такого обычая нет.

Волосы буряты-мужчины спереди бреют, а задние заплетают в косу, но теперь часто стригут волосы по-русски. Женщины в Забайкалье носят две косы, и только девушки заплетают много кос. У северных буряток число кос постепенно увеличивается с годами, а с замужеством уменьшается и постепенно доходит до двух; причем у северобайкальских в косы вплетают монеты, в Забайкалье же женский головной убор тоже имеет много серебряных украшений, но никак не монет. Поверх кос бурятки носят неширокую повязку, вышитую жемчугом, бусами, кораллами и серебряными бляхами; кроме того, с головы женщины висит особый, очень затейливый, прибор с серебряными украшениями; к нему прикрепляются мешки из бархата, и в эти узкие мешочки вкладываются косы; кроме того, в наряд ко всему этому прикрепляют множество серебряных цепочек, развешанных по груди и по спине женщины. Шапка, несмотря на повязку, непременно должна быть надета на женщине; существует поговорка: «Небо не должно видеть волос женщины, земля не должна видеть ее спину», а потому шапка и безрукавка обязательны для женщин. Праздничный наряд бурятской женщины, благодаря серебряным украшениям работы местных кузнецов, очень тяжел. У буддистов к этим украшениям еще прибавляют небольшую икону в серебряной оправе или медальон.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: