Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Название:Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-73059-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь краткое содержание

Сколько их таких было – мальчишек, прочитавших «Робинзона Крузо» и «заболевших» мечтами о далеких путешествиях и великих открытиях… Но затем жизнь брала свое и мечты растворялись в жизненных буднях. Григорий Николаевич Потанин (1835—1920) – одно из очень немногих и вполне счастливых исключений из этого правила. Как гласит семейная легенда, когда ему было восемь лет, он буквально проглотил бессмертный труд Даниеля Дефо – и с того момента и до самого конца своей долгой жизни посвятил себя путешествиям.

Время меняет слова и их значения. Для современного человека «путешествие» означает комфортное перемещение «из пункта А в пункт Б», ознакомление с достопримечательностями и т. п. А «открытие» – это нечто глобальное, вроде открытия Колумбом Америки или Магелланом – пролива, названного его именем. И в этом смысле Алтай, Сибирь, Китай, Тибет, Монголия были открыты задолго до того, как их посетил Потанин. Но для такого человека, как Григорий Николаевич, возможностей для открытий оставалось предостаточно.

И дело не только в «чистой» географии, хотя «белых пятен» на карте мира после его экспедиций стало гораздо меньше. Его труды и исследования поражают разнообразием интересов. Он историк и экономист, биолог, зоолог и геолог, собравший богатейший материал. Особое место занимают его этнографические исследования – вплоть до открытия нескольких ранее неизвестных народностей.

В свою первую экспедицию Потанин отправился в 28 лет, а в последнюю собрался, когда ему исполнилось 64 года. Почти во всех знаменитых экспедициях его сопровождала жена — Александра Викторовна Потанина (1843—1893), но не просто как спутница жизни, а как самостоятельный исследователь.

Эта книга представляет современному читателю результаты экспедиций этих двух выдающихся российских путешественников: Григория Николаевича и Александры Викторовны Потаниных. Г. Е. Потанин – ученый-энциклопедист, многогранная личность, человек яркой судьбы. А. В. Потанина стала первой женщиной, принятой в члены знаменитого Русского географического общества. Тысячи километров были пройдены Потаниными по неизведанным просторам Алтая, Сибири, Китая, Тибета, Монголии. Выполнены блестящие научные исследования, собраны богатейшие геологические и ботанические коллекции. Опубликовано огромное литературное и научное наследие, не потерявшее своего научного значения до сих пор. А их неутомимая гражданская и просветительская деятельность, верность идеалам юности и своей главной любви – Сибири – снискали благодарную память россиян.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Издание щедро иллюстрировано цветными и черно-белыми изображениями труднодоступных, экзотических и просто опасных мест, в которых побывали исследователи. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

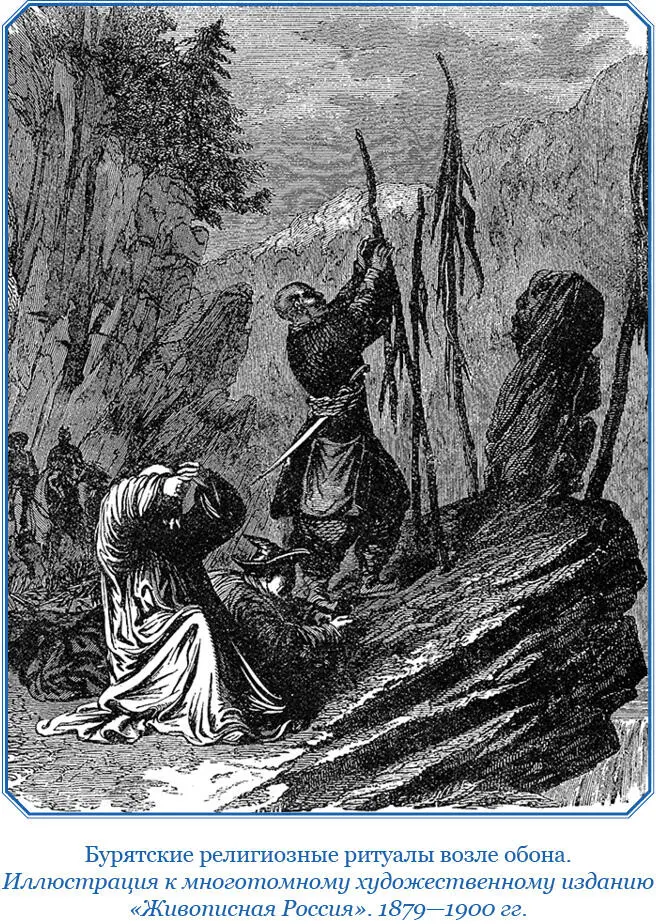

Другие игры изображают похождения некоторых заянов или онгонов уже человеческого характера; часто они бывают очень нескромного свойства; такие разыгрывания маленьких сцен показывают как бы зачаток народного театра. Большинство игр очень напоминает наши святочные или детские игры; например, игра в бэлэ (рукавицу) состоит в том, что присутствующие, сидя тесно сомкнутым кругом, незаметно передают за спиной рукавицу или платок от играющего к другому, причем напевают какую-то несложную песенку; один из играющих, ходя в кругу, должен угадать, у кого рукавица, и найти ее. Есть также игра в курилку. Фантов проигравшие не платят, поцелуи также не в ходу на бурятских вечерках. Танцев бурят нам, к сожалению, не удавалось наблюдать, одни из их танцев принадлежат к так называемым характерным танцам, другие – к круговым. Танцы, по-видимому, вышли также из подражания движениям животных; так, есть танец, называемый токанием глухаря: ясно, что он состоит из подражания тем пляскам, какие выделывают глухари на току.

Самый обыкновенный танец бурят – круговой, у русских носит название ехор ; танцуя его, присутствующие, взявшись за руки, раскачиваются туловищем, притоптывают ногами, напивая песню, в которой повторяется слово «ехор»; круг составляется по возможности так, чтобы мужчины чередовались с женщинами, но танцующих может быть не больше четырех или же они могут составлять огромный хоровод. Некоторые танцы танцуют вприсядку, причем один из плясунов выступает в круг, пожимает руки одному из сидящих на корточках участников хоровода, затем вприсядку обходит вокруг, пожимает руки следующему в кругу, и затем опять делает тур; таким образом, ему приходится сделать столько туров, сколько в хороводе участвующих. Пот льется с пляшущего градом, тем больше что бурятские сапоги и весь костюм легкостью не отличаются.

У христиан и буддистов-бурят игры и танцы остались, но они заметно утрачивают свои старые, часто очень грубые, черты; и теперь, присутствуя на бурятской вечеринке, можно представить себе, что находишься на вечеринке какого-нибудь русского провинциального общества, где французская кадриль еще не вытеснила обычая играть в фанты. Теперь у бурят и буряток не последним удовольствием на вечеринке является щегольство нарядами, и на самую простенькую вечеринку простые буряты-пахари являются иногда разодетыми в шелковые халаты; впрочем, это не мешает, наряду с шелковыми халатами, веселиться и в простых нанковых халатах.

На одной из таких вечеринок мне удалось побывать. Комната средней величины была переполнена гостями; почетные люди сидели на деревянном возвышении, вроде турецкого дивана, вдоль всей передней стены; молодежь сидела на полу вдоль остальных трех стен на разостланных кошмах. Во время чая перед гостями ставились низенькие столы вроде скамеек; на них помещались деревянные тарелки с нарезанным белым хлебом и маслом; чай разносили в медных чайниках и наливали в деревянные чашки. Угощение, по-видимому, не играет большой роли на вечеринках: скоро столики и чай были убраны, и начались игры; затем, когда в комнате сделалось очень жарко и душно, все, как по команде, оставили комнату: мужчины – чтобы покурить, а женщины – чтобы освежиться самим и освежить комнату. Двор и крыльцо представляли в это время очень оживленную картину; везде стояли и сидели группы гостей, слышался говор и смех. Не знаю, всегда ли буряты строго соблюдают обычай не курить в комнате, не было ли на этот раз это особым знаком уважения к хозяину дома, который был против куренья и сам не курил. После перерыва гости опять собрались в комнату и продолжали игры. Говорят, что такие вечеринки продолжаются обыкновенно всю ночь до утра, и антракты повторяются не раз.

Есть бурятские дома, – хоть их и немного, – где жизнь идет более похоже на русскую, где на вечеринках играют в винт, а молодежь танцует; но это уже переход к полному слиянию с русскими. Это бывает в таких домах, где глава семьи прошел русскую низшую или среднюю школу (с университетским образованием в настоящее время нет ни одного бурята). В таких домах, устроенных и по внешнему виду обыкновенно совершенно по-русски, не редкость встретить русские газеты и журналы или книжку европейского писателя; здесь уже носят европейский костюм, говорят по-русски; женщины в таких семействах обыкновенно более консервативны, дольше сохраняют национальный костюм, а главное – дольше сохраняют язык.

Смешанных браков между русскими и бурятами бывает очень мало.

Говоря об инородцах, принято определять их тип; конечно, и я могу повторить столько раз уже сделанное описание этого типа: смуглый цвет лица, узкие глаза, выдающиеся скулы; но думаю, что здесь лучше будет указать на то, что антропологи еще совсем не имели случая познакомиться собственно с бурятским типом; между бурятами сделано несколько десятков антропометрических измерений; но и насколько известно, еще нигде не обнародованы. От русого и голубоглазого или сероглазого великоросса, конечно, бурята легко отличить; но, нам кажется, если бы на десять, случайно взятых, бурят взять столько же сибирских русских, то трудно было бы безошибочно отличить их одних от других. Бесспорно, есть среди бурят очень сильно выраженный монгольский тип, безобразный, на наш взгляд; но в то же время в массе встречаются лица, которые могут нравиться и с европейской точки зрения, и таких лиц немало. В характере у бурят замечается склонность к юмору и необыкновенная настойчивость в преследовании своих планов, а также скрытность.

Читатели могут упрекнуть нас в том, что в нашем очерке много места занимают шаманство или такие подробности, как описание игр, и ничего не говорится об экономическом положении бурят. Упрек совершенно справедливый, но трудно что-нибудь сказать об этом предмете, когда народ живет на пространстве тысячи верст при разнообразных климатических и бытовых особенностях, когда он находится в переходном состоянии от хозяйства исключительно скотоводческого к земледельческому, и, главным образом, когда никаких исследований в этом направлении не делалось. Нам же хотелось, по возможности, передать те общие черты быта и народности, которые всего ярче выступают именно в религиозной и обрядовой стороне жизни народа.

Буряты Верхнеудинского округа живут по правому берегу Уды. Выехав из Верхнеудинска по дороге в Читу, мы будем видеть вправо от большой дороги Уду, местами совсем близко подходящую к дороге, слева – небольшой горный хребет, поросший хвойным лесом. Река, довольно многоводная и широкая, поражает своей пустынностью: на ней почти никогда не видно ни лодок, ни плотов; большая дорога также мало оживлена летом; обозов на ней почти совсем нет. Долина Уды не представляет лугов в точном смысле этого слова, потому что растительность, ее покрывающая, – степная. Вдали, ближе к горам, степь белеет от мелких полынок или к осени краснеет от солянковых, ярко окрашенных в малиновый цвет. Дорога также местами покрыта солончаковыми лужами, которые, высыхая, покрываются беловатой корой; в стороне виднеются даже настоящие гуджигры, куда русские выезжают брать эту солончаковую пыль для мытья полов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: