Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следующим культурным центром на нашем пути к западу был городок Нянь-бо-сянь, окруженный солидной крепостной стеной; все постройки его имели грязный, старый вид, и только за оградами фанз на общем сером фоне отрадно оттенялись кипарисы, каштаны и другие садовые деревья, а также и огородная зелень. В висевших в воротах крепости клетках вместо обычных для китайских городов голов преступников красовались старые, изношенные туфли прежних славных правителей города. Население Нянь-бо-сяня невелико и имеет в своем составе кроме китайцев еще дунган, называющих себя «старыми дунганами», или ло-хой-хюй. Торговля города развита очень слабо.

Остановившись в одной версте кюго-востоку от крепостной стены, на берегу прозрачной, звонкой речки Су-ма-хэ, я командировал переводчика Полютова к начальнику города с приветствием и с просьбой дать экспедиции проводника. Мой посланный вскоре возвратился с благоприятным ответом и вручил мне визитную карточку китайского отца города. В течение всего дня нашей стоянки на Су-ма-хэ шел мелкий «осенний» дождь, продолжавшийся всю ночь до самой утренней зари; это нисколько не помешало нам поэкскурсировать в окрестностях бивака, где были отмечены синицы, вертишейки, плиски, сороки и добыты два дятла – зеленый (Gecinus guerini kogo) и мандаринский (Dendrocopus cabanisi cabanisi [Dryobates cabanisi]), а также красивая голубая сорока (Cyannopolius cyanus) [179].

В области рассматриваемого района, правый берег Синин-хэ морщится горными складками-ущельями [180], поросшими в своих устьях сплошной оазисной растительностью, обыкновенно сопровождающей довольно густое население; одно из ущелий – Лоба-гоу – замечательно своим порядочным для данных мест прудом (около двух десятин), а другое – Ганза-гоу – присутствием тангутского монастыря Чюн-тан-сы, насчитывающего до пятисот или даже шестисот лам; по соседству с этим монастырем, в теснине Лова-ся, находят золото, добываемое из песка, залегающего в аллювиальном русле [181].

Из Нянь-бо-сяня дорога проходит под скалами левого берега Синин-хэ и представляет лишь узкую тропу, где во время высокой воды караван подвергается опасности свалиться в реку; частые дожди в июле месяце как раз создали самые неблагоприятные условия для путешествия, и наша экспедиция лишь с большим трудом миновала узкую часть пути, проведя всех верблюдов поодиночке вдоль скалистой стены. Далее к западу тропа вывела нас снова на простор и пошла вдоль полей и бахчей. Дождь сменился ясной, жаркой погодой, и мы с особенным удовольствием утоляли томительную жажду превосходными дынями и арбузами.

Перед входом Синин-хэ в узкое ущелье, на левом берегу реки под нависшим утесом производилась починка дороги; туземцы работали усердно, но пользовались самыми примитивными средствами для выполнения своей задачи, а потому много труда пропадало даром. Спускаемые с высоты огромные камни лишь в редких случаях попадали на размытую дорогу и заполняли ее выбоины; гораздо чаще случалось, что они с шумом и грохотом катились вниз и исчезали в глубине реки. Пройдя мимо рабочих-китайцев, уже под вечер мы вскоре затем поймали довольно большую зеленоватую змею – щитомордника (Ancistrodon halys), стремившуюся на пересечение нашей дороги.

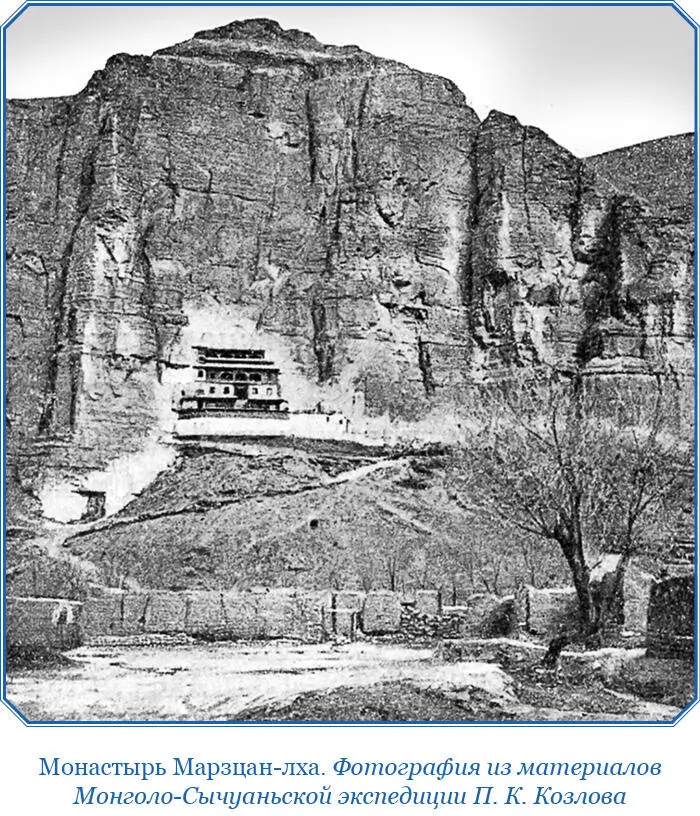

С севера горизонт заслонялся береговыми возвышенностями; обрывы красных конгломератов, покрытых лёссом, временами напоминали развалины старинных замков с колоннами; еще издали, верст за десять, мы любовались совершенно отвесным утесом темно-красного цвета, испещренным у своего основания белыми точками монастырских построек.

Древний буддийский монастырь Марцзан-лха, или по-китайски Пэй-ма-сы [182]стоит на выступе конгломератовой скалы; его узкий четырехэтажный, выдержанный по стилю храм прячется под такой неприступной кручей, что, кажется, только счастливый случай спасет святыню от грозной опасности обвала. Поверхность горы над кумирней и по бокам ее окрашена в белый цвет.

Поднявшись к монастырю по крутой тропинке, я сфотографировал очень интересное, большое, высеченное в скале изображение Будды. У самых дверей меня встретил престарелый лама и вежливо предложил войти во внутреннее помещение; где-то высоко над головою монотонно ворковали голуби и раздавалось карканье черного ворона; собака тревожно лаяла, зачуяв неведомого посетителя.

Из окон комнаты отшельника открылась дивная панорама на широкую речную долину и южные горы, принадлежащие к отрогам хребта Нань-да-шань; внизу, у их подножья, лепилось маленькое тангутское селение; жители его, по-видимому, занимались земледелием, так как на площадке посреди деревни были сложены скирды хлеба. По большой дороге в ту и другую сторону непрерывной лентой тянулись караваны, обозы, позвякивая неизменными бубенцами.

Стена красных конгломератов обрывается Марцзанским утесом и дает место довольно широкой долине Орголын с речкой того же имени, в вершинах которой, в десяти верстах к северу от Синин-хэ, на левом берегу ущелья «Желтого молока», красуется большой богатый тангутский монастырь желтого толка Ай-гу-ман-сы.

Последние «щеки» Синин-хэ сжимают реку в десяти верстах к востоку от Синина и образованы гнейсом и кристаллическими сланцами. Внутри теснины [183]сооружен довольно прочный китайский мост, поднимающий лишь вьючных животных и облегченные чиновничьи тележки; арбы через него переносятся в разобранном виде. Устройство моста весьма несложно: к прочным береговым каменным устоям прикрепляются бревна в виде ровной настилки; поверх первого ряда бревен накладывается второй, уже значительно выступающий в реку, затем прибавляется третий, четвертый ярус, пока, наконец, расстояние между двумя береговыми сооружениями не сузится до длины хорошего бревна; тогда середина моста, поднимающегося над водою до трех сажен, заполняется прочными перекладинами, прикрепляемыми к основе особыми рамками и клиньями. Настилка моста делается из поперечных досок. Подобное сооружение под тяжестью верблюдов трещит и, прогибаясь, качается, но все-таки способно выдержать солидный груз.

Перейдя через этот «замечательный» мост, экспедиция до самого Синина не покидала правого берега реки. Погода стояла по-прежнему теплая и мы с удовольствием купались в Синин-хэ; дожди перепадали изредка, а двадцать девятого июля разразилась даже гроза, шедшая от запада и закончившаяся мелким градом.

Миновав теснину Сяо-ся, мы отметили вблизи одинокой кумирни следы береговых устоев ныне исчезнувшего второго моста. Затем вскоре открылся вид на крепостные башни областного города. Чем ближе к Синину, тем оживленнее становился тракт. По вершинам береговых высот появились оригинальные башни, по преданию, служившие когда-то своего рода беспроволочным телеграфом. В известных случаях, зажигая на этих башнях костры, передавали условный знак с вершины на вершину и тем самым ставили китайское правительство в известность, в особенности о надвигавшихся воинственных ордах монголов или тибетцев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: