Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

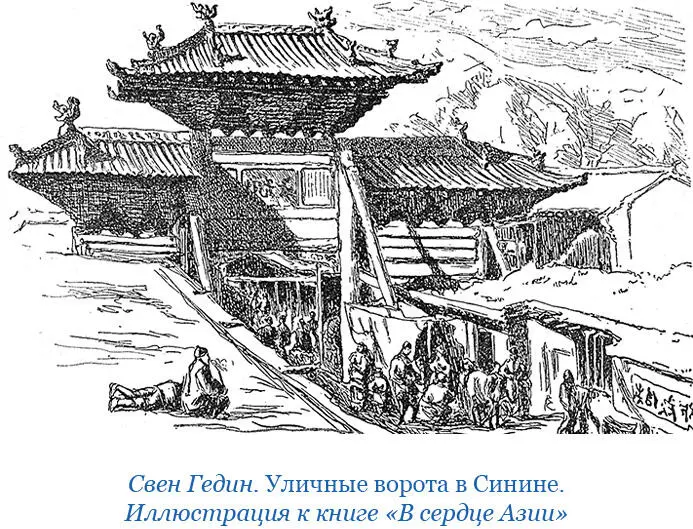

Разведенная за последние дни дождем грязь достигала на улицах Синина значительной глубины и сильно тормозила движение верблюдов; только пройдя весь город до южных ворот, я вздохнул свободнее и, проводив караван до моста, через южный приток Синин-хэ – Нан-чан-хэ, – поехал к юго-юго-западу, вверх по долине названной речки. Дорога постепенно втянулась в извилистое ущелье; по гребням прилежащих гор стоял ряд обо, как бы отмечавший собою путь к буддийской святыне; по отлогим скатам холмов среди яркой зелени, пятнами пестрели созревшие хлеба; в полях кипела работа, там, кажется, собралось все население плодородной долины Нан-чан-хэ, оставив в деревнях лишь старых да малых. Вскоре за незначительным захудалым городишкой Сю-дя-цзай мы поднялись на маленький перевал через горный отрог и увидели монастырь Гумбум – «Мир Майтреи», или «Сто тысяч изображений».

Гумбум лежит на высоте 8855 футов [2700 м] над уровнем моря, в тридцати пяти верстах от Синина, в горах, сопровождающих с запада долину Нань-чуань-коу. Выбор места для основания обители объясняется историческим прошлым страны, тесно связанным с рождением и жизнью великого реформатора буддизма, основателя желтой секты – Цзонхавы. Об этом высокочтимом святом в хрониках монастыря сохранилось много преданий, из которых я приведу два наиболее, по моему мнению, достойных внимания.

Первая легенда гласит следующее: «У самого подножья гор, на том самом месте, где теперь стоит Гумбум, в середине XIV столетия жили тибетец Ломбо-Моке и его жена Шингтза Тсио – уроженцы Амдо. Невдалеке от ручья, бегущего в сторону Ло-цэра, находился колодезь, а рядом – небольшая молитвенная мельница, построенная этой боголюбивой четой. Бедные люди не имели никакого хозяйства, за исключением нескольких голов скота. Не было у них также и семьи, несмотря на то что они горячо молились будде, чтобы он послал им на утешение ребенка. Но вот однажды, когда Шингтза Тсио стояла над колодцем и черпала воду, вдруг увидела в глубине на зеркальной поверхности воды образ неизвестного ей мужчины и в ту же минуту почувствовала в себе зачатие. В том же, 1357 году Шингтза родила здорового сильного мальчика с длинными волосами и белой бородой. Ребенку дали имя Цзонхава, имя, принадлежавшее горе дикого лука, у подножья которой жили его родители.

Когда Цзонхаве исполнилось три года, мать остригла ему волосы и выбросила их за палатку просто на землю; на том самом месте вскоре появилось маленькое нежное растение, постепенно превратившееся в сильное дерево, на листьях которого с самого начала видна была надпись ом-ма-ни-па-дмэ-хум.

Цзонхава с раннего детства обнаружил замечательно острый ум и блестящие способности. Уже подростком он начал проявлять свою самостоятельность и любил уединяться в пустынные окрестности, предаваясь посту и созерцанию. Однажды мальчик познакомился с каким-то длинноносым ламою [186], пришедшим с далекого запада. Обладавший глубокими религиозно-философскими знаниями, лама этот обратил внимание на вдумчивого способного юношу и вскоре сделал его своим учеником и другом. Преподав Цзонхаве основы своих религиозных верований и посвятив его во все тайны религиозного культа Запада, незнакомец умер. С этого дня вдохновенный юноша стал всей душой стремиться на Запад, чтобы там, на родине своего незабвенного учителя, еще полнее воспринять новую веру.

На пути своего далекого странствования Цзонхава совершенно случайно забрел в Лхасу; здесь ему явился дух и внушил, что именно в этом городе ему нужно остановиться и проповедовать свою новую религию, так как отсюда ей суждено распространяться по всей стране. Цзонхаве удалось в самое короткое время привлечь к себе многочисленных друзей и последователей. Учение его нашло отклик даже при дворе самого Далай-ламы, и только тогда в Лхасе началась оппозиция. Решено было во что бы то ни стало избавиться от странствующего ламы, влияние которого с каждым днем росло и крепло. С этой целью, одевшись простым монахом, сам Далай-лама отправился к Цзонхаве на свидание и в личной беседе на религиозные темы путем ловко поставленных вопросов, хотел принудить великого реформатора к противоречию и сделать его всеобщим посмешищем.

Цзонхава принял незнакомого ламу очень холодно и, даже не взглянув на него, продолжал сидеть посередине своей палатки и усердно молиться. Далай-лама пробовал окликать его, задавал разные вопросы, но великий учитель, казалось, ничего не слышал и неутомимо перебирал свои четки. Вдруг Далай-лама невольно схватился за свою шею: он почувствовал укус маленького неприятного насекомого, тут же поймал его и нечаянно раздавил своими пальцами. Цзонхава тотчас поднял голову, грозно взглянул на монаха, в котором он давно узнал Далай-ламу, и начал громогласно упрекать его в попрании заповеди буддизма, запрещающего убивать каких бы то не было животных – во имя веры в переселение душ. «Этим поступком, – закончил реформатор, – ты сам произнес над собою суд!». Пристыженный и униженный Далай-лама направился к выходу, но в дверях палатки зацепился своей высокой шапкой за край полога и уронил ее. Это послужило тибетцам знаком, что прежняя, старая вера закончила свое существование и что теперь наступило время настоящей праведной религии, проповедуемой Цзонхавой.

Так оно и случилось: красная шапка, упавшая с головы Далай-ламы, заменилась желтой – символом «гелюгна» реформированной религии». Символ крови сменился символом солнца, энергией которого существует жизнь нашей планеты – Земли».

Второе сказание, записанное Рокхилем, рисует прошлое Цзонхавы несколько иначе.

«В 1360 году в амдоской области Тсонг, неподалеку от Гумбума, уодной женщины по имени Шинг-за-ху родился мальчик, которого она назвала Цзонхава. Впоследствии он был известен как Ти-Ринпоче – «Драгоценный господин». Когда ребенку исполнилось семь лет, мать остригла ему волосы и посвятила свое дитя церкви. Из волос мальчика, выброшенных за палатку, вскоре выросло знаменитое священное дерево. С шестнадцати лет юноша начал заниматься теологией, а в семнадцать лет, по совету своего учителя, отправился в Лхасу для усовершенствования своих знаний. Там Цзонхава всецело занялся изучением многочисленных буддийских сект, которым всегда давал свое толкование. Его взгляды и суждения привлекли массу последователей. Особенным успехом пользовалась его критическая оценка организации и дисциплины духовного сословия.

Поддерживаемый и ободряемый королем Тибета, Цзонхава в скором времени основал секту гэлуг-на и выстроил неподалеку от Лхасы «счастливый монастырь» под названием Галдан-гомба. Все разрастаясь, новая секта приобретала приверженцев не только в Тибете, но и в Монголии, а потому весьма вероятно, что еще в то время вблизи места рождения Цзонхавы был основан монастырь Гумбум, что значит «Сто тысяч бурханов [187]» или «изображений». Название это, вероятно, происходит от многочисленных изображений, появившихся на листьях священного дерева».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: