Лаша Отхмезури - Жуков. Портрет на фоне эпохи

- Название:Жуков. Портрет на фоне эпохи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05712-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лаша Отхмезури - Жуков. Портрет на фоне эпохи краткое содержание

Фундаментальный исторический труд посвящен жизни выдающегося военачальника, крупнейшего полководца Второй мировой войны Георгия Константиновича Жукова. Начиная с его детства и юности, проведенных в родной деревне Стрелковка Калужской области, первых лет воинской службы, участия в первых боях, авторы максимально подробно рассматривают военную и государственную деятельность Г.К. Жукова, его решающее влияние на ход Великой Отечественной войны и роль в самой победе над захватчиками. Особое внимание уделяется судьбе Жукова в послевоенный период, его преследованию и последующему взлету. Не скрывая ни достоинств, ни недостатков маршала, исследователи представляют его читателю как человека храброго и целеустремленного.

В российской истории Жуков стоит в одном ряду с Суворовым и Кутузовым, его жизнь неразрывно связана с жизнью Красной армии, большевистской партии и Советского Союза. Интерес к его личности не ослабевает, Жуков остается одним из немногих деятелей советской эпохи, почитание которых сохранилось и после крушения системы.

Жуков. Портрет на фоне эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

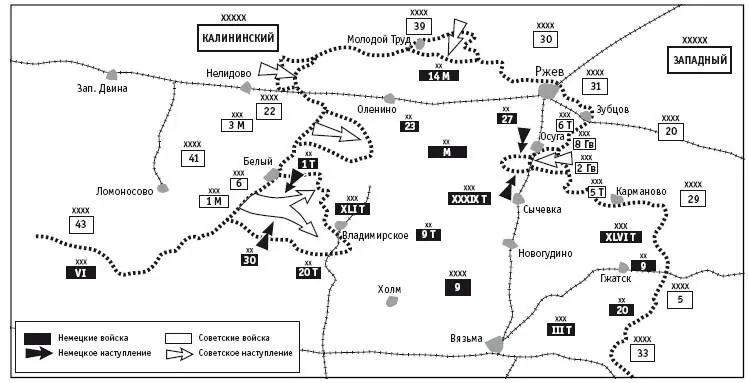

Операция «Марс»

Деятельность Жукова приобрела лихорадочный характер. На маленьком самолете По-2 или на машине он носился с КП на КП, из штаба в штаб: с фронтовых в армейские, из армейских в корпусные, из корпусных в дивизионные, день и ночь, без сна и отдыха. Он уговаривал, упрашивал, угрожал, рычал. Снимал с должностей одних генералов и назначал других, но эта ярость не давала иного результата, кроме возобновления атак обескровленной пехоты и танковых корпусов, в которых оставалось по 20–30 танков вместо 200. Это была бессмысленная бойня, ответственность за которую несет только Жуков, и никто, кроме него. Масла в огонь подливал Сталин, ежедневно сообщая ему об «исторических» победах Василевского под Сталинградом. Снедаемый завистью, Жуков выплескивал досаду на подчиненных, которых без жалости вновь и вновь бросал в бой.

1 декабря Сталин оставил все иллюзии относительно «Марса» и передал Василевскому силы и средства, приберегавшиеся Жуковым для «Юпитера». Тем не менее 7 декабря Жуков получил разрешение предпринять новую общую атаку. «Если в этот раз получится, мы сможем начать „Юпитер“». Сталин сделал вид, что поверил, потому что ему нравилось упрямство заместителя; а главное, благодаря ему вокруг Ржева удерживалось много танковых частей немцев, которые могли бы находиться под Сталинградом. Поэтому Жукову были даже отправлены некоторые подкрепления: из отставки отозвали старых и больных офицеров, части укомплектовали новобранцами из Средней Азии, не имевшими практически никакой боевой подготовки, у механиков-водителей танков в активе было всего по пять часов вождения… 11 декабря Жуков снова запустил мясорубку. Его войска продвинулись на полтора километра, которые были отбиты немцами в первой же контратаке. 13 декабря Сталин отнял у Жукова последний козырь для операции «Юпитер» – 3-ю танковую армию Рыбалко – и отправил ее на юг. Оскорбленный и уязвленный, в следующие шесть дней Жуков продолжал бесноваться и посылать людей в атаки. 14 декабря он, потеряв над собой контроль, приехал лично сместить командующего 41-й армией генерала Тарасова, которому угрожал и унижал его при его подчиненных. Он сам принял на себя командование 41-й армией. Его атака – это следует признать – увенчалась успехом; она позволила двум корпусам выйти из окружения четырьмя немецкими танковыми дивизиями и спасти треть своего личного состава. Но о возобновлении наступления не могло быть и речи. Жуков согласился остановить бойню только 20 декабря.

Операция «Марс» закончилась страшным провалом. От 70 000 (по подсчетам Кривошеева) до 100 000 (по подсчетам Дэвида Гланца) [591] Гланц Д. Крупнейшее поражение Жукова. Катастрофа Красной армии в операции «Марс» 1942 г. М.: Астрель, 2005.

убитых, от 200 000 до 230 000 раненых и больных, потеряно 1600 танков. Калининский фронт был обескровлен и потерял способность к проведению активных операций. Многие армии понесли такие большие потери, что были расформированы (41-я и 20-я), и их номера больше не появятся в списке советских армий, словно они были прокляты. Командармы, участвовавшие в «Марсе», либо исчезнут, либо окажутся в дальнейшем на вторых ролях. Битве не посвящено ни одной монографии, ни одной статьи, в честь павших в ней не поставлено ни одного памятника, не опубликован рассказ ни одного участника. Само название «Марс» было вычеркнуто из советской историографии и вернулось – и то как простое упоминание – только в 1976 года, после смерти Жукова [592] Гречко A.A. История Второй мировой войны. Т. 6. М.: Воениздат, 1976. С. 29–30.

.

Хотя Жуков не достиг ни одной поставленной цели, его наступление тем не менее оказало влияние на ситуацию на всем фронте, в частности на операции вокруг Сталинграда. Примечательно, что активные действия советских войск против Ржевского выступа в ноябре и декабре приковали к этому участку 6 немецких танковых и моторизованных дивизий, в том числе две лучшие: 1-ю танковую и «Великую Германию». Этих 80 000 человек и 500 танков катастрофически не хватило фельдмаршалу Манштейну, когда тот начал операцию «Винтергевиттер» («Зимняя гроза») с целью помочь окруженной в Сталинграде VI армии. Имея в своем распоряжении всего две танковые дивизии (200 танков), из которых одна была спешно переброшена из Франции, он не дошел до осажденных 55 км. А что было бы, будь у него только три из тех дивизий, что сковал под Ржевом Жуков? Наверное, лучшей эпитафией 70 000 или 100 000 советским бойцам и командирам, убитым в ходе операции «Марс», стало то, что своей гибелью они обеспечили успех операции «Уран».

Изучение «Марса» позволяет с новой точки зрения взглянуть на «Уран». Вот две советские операции, проводившиеся с общим превосходством сил 3: 1. Одна завершилась успехом, который вошел в военную историю, другая – таким позорным поражением, что власти сделали все, чтобы предать ее забвению. Почему? Объяснения многочисленны. Во-первых, характер местности: под Сталинградом ровная голая степь, которую тяжело оборонять; под Ржевом – лесистая, болотистая, пересеченная реками, с глубоко эшелонированной обороной. Во-вторых, противник: на юге – плохо вооруженные румыны, у которых не было мотивации для упорного сопротивления; на севере – отборные немецкие соединения. Огромную роль сыграла конфигурация линии фронта. В Сталинграде в резерве у Паулюса была только XXII танковая дивизия, самая слабая из всех, действовавших на Восточном фронте, и ему предстояло удерживать растянутый фронт на местности, где почти не было дорог; под Ржевом Модель на центральном участке имел 250 танков непосредственно на позициях и столько же в резерве. Ни одна позиция не располагалась дальше 80 км от его КП и его резервов. Огромную роль играла работа тыловых служб и снабжение войск. VI армия хронически недополучала все ей необходимое, ее запасы были невелики; IX армия снабжалась по главной железнодорожной магистрали Берлин – Смоленск и имела все необходимое в достаточном количестве. Наконец, командующие. Можно ли найти более разных командующих, чем Паулюс и Модель? Первый – утонченный интеллектуал, осторожный, скромный, нерешительный, часто предпочитавший руководить из штаба; второй – прирожденный рубака, решительный, суровый, в бою всегда в первом ряду, выдающийся полководец – возможно, лучший из всех, что служили Гитлеру. Наконец, под Сталинградом советская сторона имела преимущество внезапности, чего не было под Ржевом.

В силу всех этих причин задача Жукова была многократно тяжелее той, что стояла перед Василевским. К тому же сами войска Калининского и Западного фронтов были далеки от совершенства. Сыграли свою роль все обычные для Красной армии факторы: отсутствие взаимодействия между соединениями и родами войск, катастрофическая нехватка квалифицированных командных кадров, слабая разведка и системы связи… Свою роль сыграли и другие факторы. Жуков слишком давил на подчиненных ему командующих фронтами и армиями. Когда дела пошли плохо, его метод управления страхом быстро достиг высшей точки и вызвал контрпродуктивную реакцию. Из страха перед наказанием командующие всех рангов, снизу доверху, не докладывали полную правду о сложившейся обстановке, преувеличивали мелкие успехи и уменьшали крупные неудачи. Никто не давал Жукову точных сведений. В полной мере это проявилось в ежедневных сводках: по ним очень трудно узнать точные потери частей и соединений в живой силе и технике. Жуков посылал армии в бесплодные атаки потому, что не знал подлинного плачевного состояния своих войск.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: