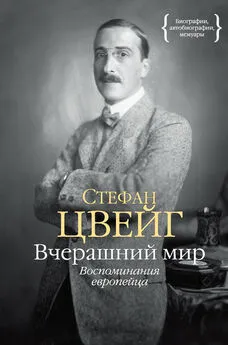

Стефан Цвейг - Вчерашний мир. Воспоминания европейца

- Название:Вчерашний мир. Воспоминания европейца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Аттикус»b7a005df-f0a9-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-10262-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стефан Цвейг - Вчерашний мир. Воспоминания европейца краткое содержание

«Вчерашний мир» – последняя книга Стефана Цвейга, исповедь-завещание знаменитого австрийского писателя, созданное в самый разгар Второй мировой войны в изгнании. Помимо широкой панорамы общественной и культурной жизни Европы первой половины ХХ века, читатель найдет в ней размышления автора о причинах и подоплеке грандиозной человеческой катастрофы, а также, несмотря ни на что, искреннюю надежду и веру в конечную победу разума, добра и гуманизма.

«Вчерашнему миру», названному Томасом Манном великой книгой, потребовались многие годы, прежде чем она достигла немецких читателей. Путь этой книги к русскому читателю оказался гораздо сложнее и занял в общей сложности пять десятилетий. В настоящем издании впервые на русском языке публикуется автобиография переводчика Геннадия Ефимовича Кагана «Вчерашний мир сегодня», увлекательная повесть о жизни, странным образом перекликающаяся с книгой Стефана Цвейга, над переводом которой Геннадий Ефимович работал не один год и еще больше времени пытался его опубликовать на территории СССР.

Вчерашний мир. Воспоминания европейца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Более чем вероятно (что само по себе совершенно естественно), что меня, несмотря на некоторый худой опыт, который я уже проделал, половое различие интересовало больше, чем все этнические и политические различия. А тем временем я открыл в себе новую любовь – любовь к книгам, к литературе. Правда, брянская библиотека особым богатством не отличалась, да к тому же здесь, как и повсюду, имелось своего рода послецензурное сито, жертвами которого пало немало книг еще живых и даже признанных советских авторов, прежде всего произведения, написанные ими в ранние годы – например, в двадцатые. И такую книгу можно было время от времени найти, пожалуй, только в провинциальных библиотеках благодаря случайному недосмотру перегруженных работой библиотекарей.

Так, я еще помню, какое невероятно удручающее впечатление произвел на меня ранний роман Ильи Эренбурга «Хулио Хуренито». Я еще был недостаточно информирован о жизни, которую приходилось терпеть евреям в России, а также членам моей семьи в прошлом; но я знал достаточно, чтобы с ужасом прочитать эренбурговские зловещие предложения, исполненные горькой сатиры, из года тысяча девятьсот двадцать третьего, его пророчество о судьбах иудейского племени, которое он вкладывает в уста сумасбродного учителя: «В недалеком будущем состоятся торжественные сеансы уничтожения иудейского племени в Будапеште, Киеве, Яффе, Алжире и во многих других местах. В программу войдут, кроме излюбленных уважаемой публикой традиционных погромов, также реставрированные в духе эпохи сожжение иудеев, закапывание оных живьем в землю, опрыскивание полей иудейской кровью и новые приемы „эвакуации“, „очистки от подозрительных элементов“ и прочее, прочее. На торжества приглашаются кардиналы, епископы, архимандриты, английские лорды, румынские бояре, русские либералы, французские журналисты, члены семьи Гогенцоллернов, греки без различия звания, а также все желающие…Болезни человечества не детская корь, а старые закоренелые приступы подагры, и у него имеются некоторые привычки по части лечения… Где уж на старости лет отвыкать!» Быть может, я читал эти строки с чрезмерной увлеченностью подростка, способного дать волю фантазии даже там, где речь идет о злодействе.

Когда позднее, уже студентом, мне захотелось перечитать эту книгу, я ее не смог отыскать. В Ленинградской публичной библиотеке она находилась в спецхране, куда мне, студенту, вход был закрыт. А в брянской библиотеке я читал все, что было мне доступно. Прежде всего, разумеется, наших классиков: от Пушкина до Чехова и Горького, а порой и немецких классиков в русском переводе. В пятом классе, с которого начиналось изучение иностранного языка, у нас был выбор между немецким и французским. Почему я выбрал немецкий, я уже не помню. Возможно, главную роль тут сыграл учитель: бывший фронтовик, офицер, который очень интересно рассказывал о войне. Для нас, мальчишек, это имело значение. Кроме того, – что мы оценили позже – он был образованным и знающим человеком и рассказывал нам иногда о «другой Германии», как он это называл: о Германии Гёте, Шиллера и Гейне.

Чем сильнее во мне пробуждался интерес к Германии, тем чаще меня беспокоил вопрос: как могло случиться, что люди такой высокой культуры на нас напали? С этой Германией произошло, наверное, что-то ужасное. Мне тогда и в голову не приходило, что подобный ужас случился с моей собственной страной и что этот ужас еще продолжается. Да, тут, очевидно, можно улыбнуться: как понять чужую страну, когда не понимаешь, что происходит в твоей? Немецкий все еще оставался языком врага, и я это хорошо понимал, ведь мне тоже вместе с семьей пришлось бежать от культурных немцев. Все так, но к этому времени не только я заговорил на немецком, но и немецкий заговорил во мне. Я начал как бы вживаться в немецкий, и мне хотелось, конечно, узнать, насколько я им овладел. Хотелось применить свои знания и, естественно, расширить их. Таких возможностей практически не было, да к тому же неприятностей от любых контактов с иностранцами можно было нажить себе хоть отбавляй.

Забегу вперед. Я был уже студентом и летом приехал в Брянск на каникулы, а в это время в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи. Брянск – крупный железнодорожный узел, и ни один поезд, следовавший в Москву с запада, не мог миновать Брянск. И вот в течение двух недель, пока в Москве проходил фестиваль, чуть ли не каждый вечер я с компанией своих одноклассников заглядывал на вокзал, где останавливались поезда с молодыми людьми, и задерживался у вагонов, где слышалась немецкая речь, чтобы обменяться значками, а главным образом – пообщаться. Вот-вот, главным образом – пообщаться; могли бы меня в те времена поймать на слове и объяснить (если я до сих пор не понял), что такое вообще общение с иностранцами. Или мне не с кем у нас общаться? Рядом с нами постоянно отирались примелькавшиеся фигуры. Мы догадывались, кто они и зачем, абсолютно не предполагая, что вызываем у них интерес.

Но возвращаюсь я в Ленинград – и тут же меня приглашают в комитет комсомола. Как оказалось, не только меня одного. Предупреждая, что разговор предстоит серьезный, комсомольские вожаки, можно сказать, вели себя сдержанно: никаких далеко идущих оргвыводов не делали. Да, разумеется, и мы, и они – все мы стараемся крепить дружбу между народами, но все же они чувствуют – это они-то чувствуют! – определенную ответственность за нас и считают своим долгом оградить нас от разлагающего и тлетворного влияния, идущего, разумеется, оттуда – из-за кордона. Контакты с иностранцами, пояснили они, конечно, возможны и даже желательны, но… Для людей молодых, а следовательно, неопытных и наивных они чрезвычайно опасны и чреваты последствиями. Мы даже не представляем, как легко угодить в расставленные сети. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, они хотят нас предостеречь. Разве нам нужны неприятности?

Мы выслушали их именно так, как положено выслушивать подобные назидания. Собственно говоря, возражать было просто не на что. От нас не требовали никаких объяснений. Нам и рта не дали открыть. И так все ясно. Неприятности нам не нужны. Вид у нас был как у раскаявшихся грешников, пока мы не оказались за пределами комитета. Вот тут-то мы отвели душу! Но как бы мы ни издевались, ни хорохорились, у каждого остался внутри холодок тревоги. Мы поняли, впервые ощутили на собственной шкуре, что мы – без нашего ведома и содействия – включены в некую вездесущую систему. Правда, тогда мы еще не представляли себе, насколько всеохватывающей и необъятной была эта сеть.

Но это было несколько позже. А пока я еще оканчивал школу, готовился к выпускным экзаменам и, конечно, участвовал в той дискуссии, которая развернулась в нашей семье по поводу моего будущего. Никто не обрадовался моему решению изучать иностранные языки. Все родственники: и близкие, и самые дальние – откуда их столько набралось? – были решительно против. Самыми терпимыми среди них все же оказались мои родители. Кроме них, никто не пытался меня даже выслушать. «Зачем? Он даже не знает, чего он хочет», – заявляли они. Почти каждый вечер у нас проходили дебаты: решали мою судьбу. «Вроде бы, – удивлялись они, – он был нормальный мальчик… Что с ним случилось?» – «Надо же, какое несчастье!» – сокрушенно вздыхая, качали головой тетушки и дядюшки. Двоюродные братья, все до единого бывшие технарями, издевались как только умели. «Может, он вообще, – говорили они про меня, – не мальчик, а девочка? Где это видано, где это слыхано, чтобы мужчина всю жизнь занимался таким пустым и ненужным делом?» Все хором недоумевали. Старший брат без двух минут инженер – и нате вам! Просто невероятно… Все были уверены, что лучше мне заняться физикой – и непременно атомной физикой, поскольку живем в атомном веке. «С его-то еврейской головой!» – восклицали они, видя во мне второго Эйнштейна. Прощаясь, они со скорбным видом подходили к отцу («Фима, крепись»), как бы готовя его к самому худшему. Они мне, конечно, желали добра, но для них я был конченым человеком, белой вороной, чуть ли не выродком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: