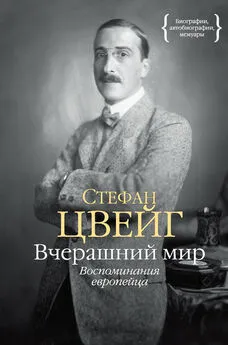

Стефан Цвейг - Вчерашний мир. Воспоминания европейца

- Название:Вчерашний мир. Воспоминания европейца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Аттикус»b7a005df-f0a9-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-10262-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стефан Цвейг - Вчерашний мир. Воспоминания европейца краткое содержание

«Вчерашний мир» – последняя книга Стефана Цвейга, исповедь-завещание знаменитого австрийского писателя, созданное в самый разгар Второй мировой войны в изгнании. Помимо широкой панорамы общественной и культурной жизни Европы первой половины ХХ века, читатель найдет в ней размышления автора о причинах и подоплеке грандиозной человеческой катастрофы, а также, несмотря ни на что, искреннюю надежду и веру в конечную победу разума, добра и гуманизма.

«Вчерашнему миру», названному Томасом Манном великой книгой, потребовались многие годы, прежде чем она достигла немецких читателей. Путь этой книги к русскому читателю оказался гораздо сложнее и занял в общей сложности пять десятилетий. В настоящем издании впервые на русском языке публикуется автобиография переводчика Геннадия Ефимовича Кагана «Вчерашний мир сегодня», увлекательная повесть о жизни, странным образом перекликающаяся с книгой Стефана Цвейга, над переводом которой Геннадий Ефимович работал не один год и еще больше времени пытался его опубликовать на территории СССР.

Вчерашний мир. Воспоминания европейца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Потом они сидели и пили водку, и он узнал, что ровно через два месяца после его осуждения сам следователь попал в ту же самую мясорубку, сам оказался в лагере – там-то он и потерял свои ноги: гангрена. Так, предаваясь воспоминаниям, они прикончили эту бутылку, друзья по несчастью. Надо ли говорить, что англичанин забыл о справедливом возмездии? Потрясенный услышанным, я тогда подумал, что Юрий Павлович обязательно напишет об этом повесть или роман, – не написал. Может быть, не успел. Но знаменитое чеховское ружье все равно выстрелило, да еще как! «Хрусталев» Алексея Германа – гениальное киновоплощение того давнего, времен нашей юности, потрясения, которое мы тогда испытали. Но сколько таких романов могло быть тогда написано!

Именно в это время мне довелось познакомиться с собственным дядей – двоюродным братом мамы, – которого постигла примерно та же судьба. Случилось это в год моего рождения, вот почему наше знакомство состоялось с таким опозданием. Теперь, после освобождения, он жил в небольшой квартире – кстати, в одном доме с англичанином. Это здание с белыми колоннами недалеко от Петропавловской крепости не зря называли «домом позднего реабилитанса»: его населяли три поколения репрессированных – жертвы послеоктябрьского периода, а также тридцатых и послевоенных годов. Интересно, что дядя мой после своего возвращения тоже столкнулся со своим бывшим следователем. Правда, произошло это совершенно случайно. Он не искал этой встречи, но он (совсем больной человек, каким его сделал лагерь) потратил последние свои силы, чтобы помешать дальнейшему процветанию этого заплечных дел мастера. И он своего добился. Всем нам хотелось верить: подобное больше не повторится. Но, пытаясь осмыслить прошлое, мы не очень-то разбирались в происходящем. Отдельные факты не складывались в единое целое. Мы верили в перемены, думали, что все само собой рассосется. Наверное, жить так было легче и проще. Мы беззаботно фланировали по Невскому.

Единственной целью этих прогулок было знакомство с симпатичными девушками. А когда в кармане вдруг заводились деньги, мы чувствовали себя прожигателями жизни, тут же направлялись в кафе или ресторан. Хорошее было время… «Универсаль» и «Метрополь» по ценам были иногда доступны и нам, студентам. А в «Восточном зале», что находился на углу Невского и улицы Бродского и где в те годы собиралась богема, официанты могли обслужить вас и в кредит.

На эстраде играл небольшой оркестр со скрипачом-солистом, типичным евреем, точно сошедшим с картины Шагала. Звали его Степан, но все обращались к нему запросто: Степа, и он охотно всем пояснял, откуда у него такое русское имя. Ему его дали русские люди, подобравшие сироту, убежавшего из еврейского гетто в Вильнюсе. Играл он великолепно. Пел он тоже неплохо. Когда он был в настроении, то спускался с эстрады в зал и, продолжая играть, лавировал между столиками, откуда ему кричали: «Сыграй нам это!», «Сыграй нам то!» – с уверенностью, что нет ничего, чего бы он не сыграл. В этом «Восточном зале» царила чудесная доброжелательная атмосфера, о которой я с благодарностью вспоминаю и сегодня, сидя в каком-нибудь венском кафе. Что стало со Степой потом, я, к сожалению, не знаю.

На Невском проспекте я встретил и своего первого немца, с которым обменялся лишь двумя-тремя ничего не значащими фразами. Мне давно уже хотелось применить на практике мой немецкий язык, проверить самого себя. Не в стенах института, анализируя произведения современных немецких писателей (Томаса Манна, Лиона Фейхтвангера или Анны Зегерс), попадавших к нам спорадически и лишь в изданиях издательств ГДР. Книг авторов из Западной Германии у нас тогда почти не водилось, и в студенческой Публичке до них тоже было не добраться. Немца, которого я случайно встретил на Невском, звали не очень-то приятно – Гансом. Во время войны все немцы для нас были Гансы и Фрицы, как русские для немцев – Иваны. На нем была серая, напоминавшая о вермахте шинель (форма офицера армии ГДР), но он был молод, как и я, и у него было открытое и хорошее лицо, и когда он заговорил, то сразу вызвал к себе доверие. И чем больше он говорил, тем меньше я ощущал присутствие его формы. Для меня важно было не только то, что я мог говорить с ним по-немецки, но и то, что я мог говорить о самой Германии – о ее прошлом и настоящем, о Веймаре и Освенциме, Гёте и Гитлере. Конечно, он был только слушателем Военно-транспортной академии и не мог ответить на вопросы, тревожившие меня, но он отвечал всегда честно. Думаю, и он узнал от меня много такого, что не преподавалось в его академии.

Мы стали друзьями. А разве когда-нибудь я мог представить себе, что подружусь с немцем? Я таскал Ганса по всем кафе и иногда – ресторанам, а частенько приглашал его в свою лачугу в Автове, где мы целый вечер могли проговорить о русской и немецкой литературе и искусстве (причем он – по-русски, я – по-немецки) – о высоком и низком, о возможном и невозможном. Часто бывали мы у разных моих приятелей. Его форма всегда привлекала внимание. Однажды мы пришли в кинотеатр. Шел, как нарочно, фильм о войне, и когда по его окончании в зале зажегся свет, все уставились сразу на Ганса, как будто сошедшего в зал с экрана. И все это в Ленинграде. Так спешно и буквально раздираемый противоречивыми чувствами я еще не покидал ни один кинозал.

Как-то я привел Ганса в наше студенческое общежитие, где мы неплохо провели целый вечер, а через пару дней со мной изъявила желание побеседовать преподаватель политэкономии, доцент и – она себя так представляла – член институтского парткома. Несмотря на все ее карьерные достижения, у нас, студентов, эта дама авторитетом не пользовалась. Изобразив крайнюю озабоченность, она начала объяснять, что близкие отношения с немцем, хотя он и из ГДР, для меня нежелательны и могут существенно подпортить мое будущее. Должен сказать, это было довольно безобидное предупреждение, и то не ее заслуга, что постепенно наши отношения с Гансом стали ослабевать. Не эта полнотелая дама, а стройная девушка, с которой меня познакомил Ганс, стала тому причиной. Наша ленинградская парикмахерша, из тех, что себе на уме, она, наверное, не пропустила ни одного военного училища, пока не наткнулась на Ганса на танцах в его академии и быстро не окрутила его. Вот так она вклинилась между нами.

Роскошествовать мне в студенческие годы не удавалось, несмотря на то что многое в магазинах было еще дешево и ассортимент товаров в больших городах – Ленинграде и Москве – был по сравнению с более поздними годами, по нашим скромным меркам, более чем удовлетворительным. Так, к примеру, для студенческой вечеринки вполне доступны были крабы и икра, не говоря уже о ломе осетрины холодного копчения и банке ананасных ломтиков в сахаре. Доступна была и водка. На приличную одежду, а тем более настоящий костюм наших денег, естественно, не хватало, но меня это мало трогало, потому что так же жили почти все студенты нашего института.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: