Борис Алмазов - Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии

- Название:Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05501-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Алмазов - Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии краткое содержание

В книге известного писателя, старосты мемориального прихода собора Петра и Павла в Петербурге Бориса Алмазова в популярной форме рассказывается о православных святых, причисленных Священным синодом к Санкт-Петербургскому собору. И если первоначально было канонизировано 45, то теперь собор насчитывает более 134 человек, и с открытием новых документов и знаний число это продолжает расти.

Жизненный подвиг и мученическая кончина многих святых еще никогда так подробно не освещались в светской литературе. Особое внимание уделено церковным расколам и гонениям, начавшимся в революционные дни 1917 года и продолжавшимся в советское время. О разрушении монастырей и храмов, о расстреле царствующей семьи, о десятках новомучеников, погибших в застенках НКВД и на Соловках, вы также узнаете из этого издания.

Жизнь каждого святого неразрывно связана с историей нашей родины, поэтому предлагаемая книга будет интересна не только просто верующим православным людям, но и всем, кто хочет знать историю своей страны. В издании использованы новые архивные материалы, ставшие доступными исследователям в последнее время.

Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Москве наиболее видным лидером движения был популярный настоятель храма Николы «Большой Крест» у Ильинских ворот (не сохранился) протоиерей Валентин Свенцицкий, который перед смертью, не меняя своего взгляда на компромиссы митрополита Сергия (Страгородского), принес ему покаяние за отпадение от церковного единства и получил прощение. Одним из основных идеологов «иосифлянского» движения был известный духовный писатель Михаил Новоселов.

В Центральном регионе и на юге европейской России десятки иосифлянских приходов окормлялись епископом Козловским, управляющим Воронежской епархией Алексием (Буем) – так называемые «буевцы».

К средине 1940-х годов иосифлянское движения как обособленное и организованное направление в русском православии прекратило существование. Часть из немногих выживших в лагерях иосифлянских деятелей вместе со своей паствой примирилась с Московской Патриархией. Непримиримая часть представителей движения полностью слилась с катакомбниками, составив в их среде особую традицию.

В 1981 году Русской Православной Церковью заграницей большинство иосифлянских епископов, многие представители духовенства и мирян были причислены к лику святых новомучеников и исповедников Российских.

Несмотря на то, что большинство из иосифлян скончалось (как правило, казнены органами НКВД) вне общения с Московской Патриархией, некоторые из них (как-то митрополит Кирилл (Смирнов), епископ Виктор (Островидов)) были прославлены в лике новомучеников и исповедников Российских также Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 году.

Иосифлянское движение с самого начала приобрело политическую, антиправительственную окраску, выйдя за чисто религиозные рамки. Некоторые исследователи считают, что «ядро идеологии иосифлянского раскола – отрицательное отношение к отечественной советской действительности, а церковно-канонические мотивы лишь внешняя оболочка».

Епископ Иларион (Троицкий), не одобряя «Декларации» митрополита Сергия, осудил также и отделившихся от него: «Всем отделяющимся, я до крайней степени не сочувствую. Считаю их дело совершенно неосновательным, вздорным и крайне вредным. Не напрасно каноны 13–15 Двукр. Собора определяют черту, после которой отделение даже похвально, а до этой черты отделение есть церковное преступление. А по условиям текущего момента преступление весьма тяжкое. То или другое административное распоряжение, хотя и явно ошибочное, вовсе не есть „Casus bell“.

Точно также и все касающееся внешнего права Церкви (то есть касающееся отношения к государственной политике и под.) никогда не должно быть предметом раздора. Я ровно ничего не вижу в действиях митр. Сергия и Синода его, что бы превосходило меру снисхождения или терпения. Ну, а возьмите деятельность, хотя бы Синода с 1721 по 1917 гг. Там, пожалуй, было больше сомнительного, и, однако, ведь, не отделялись. А теперь будто смысл потеряли, удивительно, ничему не научились за последние годы, а пора бы, давно пора бы… Это большая беда…».

Тем не менее, реабилитация репрессированных иосифлян началась еще в 1956 году, что свидетельствует об их незаконном осуждении даже исходя из норм советского права.

Сщмч. Василий (Зеленцов), епископ Прилукский

(† 1930), память 22 марта

Василий Иванович Зеленцов родился в марте 1870 в деревне Зимарово Ранненбургского уезда Рязанской губернии в семье протоиерея. Окончил юридический факультет университета Санкт-Петербургской духовной академии со степенью кандидата богословия.

Преподаватель русского языка в Екатеринославской духовной семинарии. Затем назначается екатеринославским епархиальным миссионером Екатеринославской губернии. Участник Поместного Собора 1917–1918 годов по избранию от мирян Рязанской епархии. С 1918 года – миссионер Полтавской епархии.

В 1919 году пострижен в монашество и архиепископом Полтавским Феофаном (Быстровым) рукоположен в иерея с обетом безбрачия, с 1920 года – второй священник, затем настоятель Свято-Троицкой церкви в Полтаве. Организовал Покровское христианское общество молодежи при Троицкой церкви.

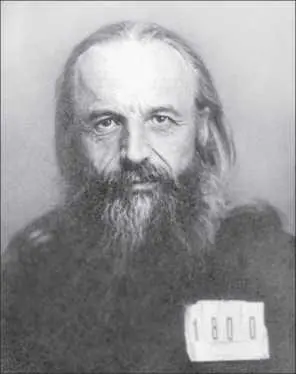

Сщмч. Василий (Зеленцов)

30 мая 1922 года святитель арестован в Полтаве по обвинению в «противодействии изъятию церковных ценностей». Полтавским губернским ревтрибуналом 12 августа 1922 года приговорен к высшей мере наказания с заменой на 5 лет лишения свободы. Таким образом, из полтавской тюрьмы был переведен в харьковскую, называвшуюся «Холодная гора». Освобожден в 1925 году по амнистии.

Летом 1925 года пострижен в мантию, став сначала иеромонахом, а затем архимандритом. 12/25 августа 1925 года Архиепископом Полтавским Григорием (Лисовским) и епископом Глуховским Дамаскиным (Цедриком) хиротонисан во епископа Прилукского викария Полтавской епархии. С осени 1925 по лето 1926 года служил в Троицкой церкви Полтавы. Отличался необыкновенной смелостью и прямотой, был удивительно любим народом. Скрываясь от ареста, иногда внезапно появлялся в каком-либо храме в начале богослужения, возглавлял его, потом, чтобы не быть схваченным сотрудниками ОГПУ также неожиданно исчезал, переодевшись в гражданскую одежду еще до конца службы. В августе 1926 вызван в Харьков и 7 сентября был там арестован. Приговорен к 3 годам лагеря. Из Бутырской тюрьмы отправлен на Соловки.

В направленном на имя митрополита Сергия письме выразил свое несогласие с Декларацией. Осенью 1927 года составил послание от имени соловецких епископов «Необходимые канонические поправки к посланию митрополита Сергия и Временного при нем Патриаршего Синода от 16/29 июля 1927».

В начале 1928 года написал «Мое завещание» с более резкой критикой Декларации. В августе 1929 года написал послание митрополиту Сергию с требованием отказаться от Декларации и угрозой в противном случае проклясть его. В октябре этого же года освобожден из лагеря и в ноябре отправлен в ссылку в Иркутскую область. Жил в деревне Пьяново Братского района. 9 декабря был арестован в ссылке и этапирован в Москву в Лубянскую тюрьму. Переписывался с полтавскими иосифлянами.

С 16 января находился на Лубянке. По постановлению КОГПУ от 03.02.1930 за «контрреволюционная деятельность» по ст. 58–10 УК РСФСР приговорен к высшей мере наказания, расстрелян 7 февраля 1930 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Сщмч. Георгий (Никитин)

(† 1930), память 20 июля

Георгий Никитич Никитин родился в 1870 году в деревне Афанасово Островского уезда (или в деревне Афаносково Великолукского уезда) Псковской губернии. Умер 2 августа 1930 года в Воронеже. Из крестьянской семьи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: