Борис Алмазов - Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии

- Название:Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05501-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Алмазов - Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии краткое содержание

В книге известного писателя, старосты мемориального прихода собора Петра и Павла в Петербурге Бориса Алмазова в популярной форме рассказывается о православных святых, причисленных Священным синодом к Санкт-Петербургскому собору. И если первоначально было канонизировано 45, то теперь собор насчитывает более 134 человек, и с открытием новых документов и знаний число это продолжает расти.

Жизненный подвиг и мученическая кончина многих святых еще никогда так подробно не освещались в светской литературе. Особое внимание уделено церковным расколам и гонениям, начавшимся в революционные дни 1917 года и продолжавшимся в советское время. О разрушении монастырей и храмов, о расстреле царствующей семьи, о десятках новомучеников, погибших в застенках НКВД и на Соловках, вы также узнаете из этого издания.

Жизнь каждого святого неразрывно связана с историей нашей родины, поэтому предлагаемая книга будет интересна не только просто верующим православным людям, но и всем, кто хочет знать историю своей страны. В издании использованы новые архивные материалы, ставшие доступными исследователям в последнее время.

Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

18 мая 1928 года приговорен по постановлению ОСО КОГПУ по ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР к трем годам лагерей. Перед отправкой в лагерь он передал свои приходы в управление епископу Гдовскому Димитрию (Любимову), одному из ближайших соратников митрополита Иосифа (Петровых).

С июля 1928 года находился в заключении в Соловецком лагере особого назначения, работал бухгалтером канатной фабрики. Участвовал в тайных богослужениях вместе с другими епископами и священниками, находившимися в заключении. Среди них были епископы Нектарий (Трезвинский), Иларион (Бельский), Максим (Жижиленко).

Весной 1930 года переведен на материк (командировка Май-Губа). Информация о том, что, будучи на Соловках, он примирился с митрополитом Сергием, не подтверждается источниками.

По воспоминаниям профессора И.М. Андреевского, также бывшего заключенным на Соловках, «владыка Виктор был небольшого роста, всегда со всеми ласков и приветлив, с неизменной светлой радостной тонкой улыбкой и лучистыми светлыми глазами. „Каждого человека надо чем-нибудь утешить", – говорил он и умел утешать всех и каждого. Для каждого встречного у него было какое-нибудь приветливое слово, а часто даже и какой-нибудь подарочек. Когда после полугодового перерыва открывалась навигация, и на Соловки приходил первый пароход, тогда обычно владыка Виктор получал сразу много вещевых и продовольственных посылок с материка. Все эти посылки владыка раздавал, не оставляя себе почти ничего».

Еще один его соузник, будущий академик Д.С. Лихачев, писал о той роли, которую, по его мнению, играл епископ Виктор на Соловках: «Иосифлян было большинство. Вся верующая молодежь была с иосифлянами. И здесь дело не только в обычном радикализме молодежи, но и в том, что во главе иосифлян на Соловках стоял удивительно привлекательный владыка Виктор Вятский (Островидов). Он был очень образован, имел печатные богословские труды, но видом напоминал сельского попика. Встречал всех широкой улыбкой (иным я его и не помню), имел бороду жидкую, щеки румяные, глаза синие. Одет был поверх рясы в вязаную женскую кофту, которую ему прислал кто-то из его паствы. От него исходило какое-то сияние доброты и веселости. Всем стремился помочь и, главное, мог помочь, так как к нему все относились хорошо и его слову верили».

По постановлению ОСО КОГПУ по пересмотру дела 10 апреля 1931 года приговорен к ссылке в Северный край на три года. Жил в деревне Караванная вблизи райцентра Усть-Цильма. Освобожден из лагеря 11 июля 1931 года и сослан в город Онега.

13 декабря 1932 – был арестован в ссылке, 10 мая 1933 – вновь приговорен по ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР к трем годам ссылки – в тот же Усть-Цильмский район, в отдаленное село Нерицу, где тяжело заболел менингитом и 2 мая 1934 года скончался.

Прославлен в лике святых Архиерейским Собором Русской Зарубежной Церкви в 1981 году. 1 июля 1997 святые мощи владыки были обретены нетленными на кладбище села Нерица, несмотря на 63-летнее пребывание их в болотистой почве.

Мощи Святителя отправили в Москву, а 2 декабря (н. ст.) 1997 года состоялось перенесение мощей в храм святого Александра Невского Свято-Троицкого Макариевского женского монастыря в Кирове. C 2005 года мощи находятся в Спасо-Преображенском женском монастыре г. Кирова.

Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на юбилейном Архиерейском моборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

Храм во имя мученика Виктора (Островидова) есть в селе Вотча Республики Коми.

На его первой кафедре в городе Уржуме Кировской области, по благословению митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа, устроена часовня в честь священноисповедника Виктора, первого епископа Уржумского. Часовня устроена в честь 90-летия пребывания святого на кафедре и начало его исповеднического подвига.

Сщмч. Кирилл (Смирнов), митрополит Казанский

(† 1937), память 7 ноября

Он должен был стать вторым, после Святителя Тихона патриарха Русской Православной Церкви Советского времени. Патриарх Тихон в своем завещании указал на святителя Кирилла, как на своего приемника. Безусловно, церковные иерархи согласились бы с таким выбором – более образованного, деятельного, авторитетного пастыря даже среди выдающихся митрополитов тогда не было. Почему же посмертная воля Святителя Тихона не была исполнена? Потому что предполагаемый преемник был арестован. Во время кончины Тихона он пребывал в заключении, в тюрьме, потому и не мог стать патриархом… Но стал Святым!

Константин Илларионович Смирнов родился в 26 апреля (8 мая) 1863 года в Кронштадте, в семье псаломщика.

Окончил семинарию, затем Петербургскую Духовную академию в 1887 года со степенью кандидата богословия (за работу «Никифор Феотоки и его значение в истории Русской Церкви и духовной литературы»). Профессор Николай Барсов так охарактеризовал это сочинение: «По интересу содержания оно настолько ценно, что желательно было бы видеть его, после более тщательной обработки, в качестве диссертации магистерской».

С 15 ноября 1887 года – диакон, с 21 ноября 1887 года – иерей, назначен законоучителем Елисаветпольской гимназии Кавказского учебного округа.

С 18 октября 1894 года – настоятель церкви при второй Петербургской гимназии и законоучитель в ней. В 1884 году о. Константин переезжает в Петербург и шесть лет служит настоятелем церкви во 2-й Санкт-Петербургской гимназии и преподает в ней Закон Божий [72].

Благополучная жизнь в столице, казенная квартира, достаточно хорошее преподавательское жалование [73]…

С октября 1900 года – священник кронштадтской Свято-Троицкой кладбищенской церкви. Переход из столицы в небольшой храм может быть связан с желанием о. Кирилла быть ближе к протоиерею Иоанну Кронштадтскому, с которым его связывали крепкие духовные узы (именно он после смерти св. Иоанна отслужил по нему заупокойную литургию и произнес надгробное слово).

Был женат на дочери священника Петербургской епархии Ольге Николаевне Азиатской, имел дочь Ольгу. Однако в Кронштадте его постигла семейная трагедия – вначале умерла дочь, случайно проглотившая иголку, а вскоре скончалась и супруга. Это определило его дальнейшую судьбу.

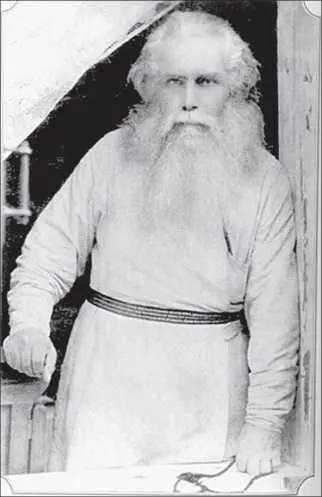

Сщмч. Кирилл (Смирнов)

10 мая 1902 года пострижен в монашество с именем Кирилл и назначен начальником духовной миссии в Урмии (Персия, ныне Северный Иран) в сане архимандрита. Миссия действовала среди ассирийцев, которые издавна исповедовали несторианство, но затем их часть присоединилась к православию. За время его руководства миссией были переведены сборник ежедневных молитв, чин литургии св. Иоанна Златоуста, ряд богослужебных книг. Кроме того: открыта типография, выпускавшая литературу на древнесирийском и современном сирийском языках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: