Константин Сапожников - Солоневич

- Название:Солоневич

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03693-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Сапожников - Солоневич краткое содержание

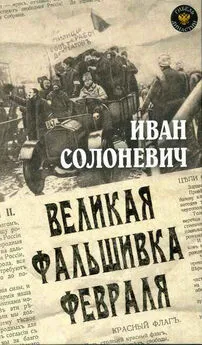

Иван Солоневич, самый популярный публицист Русского Зарубежья 1930–1940-х годов, прошёл через испытания революциями, войнами, лагерями и ссылкой. В современной России, стоящей перед выбором своего пути развития, идейное наследие Солоневича всё чаще оказывается в центре острых дискуссий. Монархия, православие, народ — эту триаду Солоневич считал залогом успешного развития России, обобщив свои взгляды в фундаментальном труде «Народная Монархия». Задолго до «Архипелага ГУЛАГ» Иван Солоневич написал книгу «Россия в концлагере», которая стала «его вторым паспортом» в эмиграции. Тем не менее она не спасла его от подозрений. Если в СССР Солоневич был антисоветчиком и «контрой», то в эмиграции распространялись слухи о его сотрудничестве с НКВД и даже с гестапо. Кто же он был на самом деле? О непростой судьбе Ивана Солоневича, о его сопротивлении русскому раздраю XX века, о причинах его затянувшегося возвращения на Родину рассказывает эта книга.

знак информационной продукции 16+

Солоневич - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Трудно сказать, какими источниками пользовалась газета при подготовке этого сообщения. Однако указание на «военную часть русских монархистов» и «внутреннюю линию» достаточно конкретно. Но «внутренняя линия» в РОВСе давно перестала существовать как активная сила, а ссылка на «военную часть русских монархистов» была слишком расплывчата. Может быть, имелся в виду Суворовский союз Хольмстона? Как мы знаем, основания для нейтрализации Солоневича у генерала Хольмстона были…

По большому счёту, Хольмстон-Смысловский был тем человеком в Буэнос-Айресе, который мог повлиять на аргентинские власти в «деле Солоневича», предотвратить его высылку. Благодаря «карманной» контрразведке Хольмстон знал о том, где и кем пишутся доносы, был осведомлён о их содержании. Более того, в одном из руководящих кабинетов «Сексьон эспесиаль» с ним советовались по поводу того, давать или нет ход «обвинительным письмам». Именно под этим названием они были зарегистрированы в учётном отделе охранки.

У Хольмстона-Смысловского были разные варианты действий. Он мог сказать: я уверен в том, что Солоневич никогда не имел отношения ни к Коминтерну, ни к Коминформу, и, тем более, к НКВД — МГБ. Он мог сказать, что Солоневич лояльно относится к хустисиалистскому режиму и президенту Перону. В конце концов, Хольмстон мог поручиться за Ивана. Этого было бы достаточно, чтобы закрыть «дело Солоневича». Тем не менее, беседуя с представителем «Сексьон эспесиаль», он не сказал ни слова в защиту писателя. Обвинений Солоневича в работе на коммунистов он не поддержал, но дал понять аргентинцам, что дальнейшее пребывание писателя в Буэнос-Айресе чревато конфликтами, выяснением отношений и скандалами среди русских эмигрантов. Не преминул Хольмстон предсказать, что этим воспользуется советское посольство, вербуя агентов и соблазняя эмигрантов видами на возвращение в Советский Союз.

Доносам дали ход, и Хольмстон-Смысловский фактически определил дальнейшую судьбу Солоневича.

Глава двадцать девятая

УРУГВАЙ — ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ

Иван Лукьянович не скрывал, что всё случившееся его потрясло. Главным виновником и организатором высылки он считал Сахновского. Упоминание некоего советского агента в доносах также не сулило ничего хорошего. У Солоневича не было и не могло быть «друзей» в советском посольстве [211] В тот период советская резидентура не вела активной оперативной работы в Аргентине. Сталин не хотел конфликтов с Пероном, которого рассматривал как серьёзного противника Соединённых Штатов в Западном полушарии.

.

Бродя по зябкому «зимнему» Монтевидео, Солоневич, наверное, не раз вспоминал свои слова, написанные в 1939 году:

«Сколько блестящих актёрских одежд и бутафорских декораций упало бы перед глазами нашей совести, если бы мы захотели быть искренними сами с собой. Мне очень стыдно и больно прежде всего за свою собственную слабость и за свои собственные ошибки.

Но мне стыдно и за очень многих так называемых „представителей национальной общественности и нашей национальной прессы“. Мне стыдно за наши бесконечные споры, сплетни, взаимную клевету, помои, ссоры и дрязги. Стыдно за нашу никчемность, мелочность и злобность, за нашу неспособность к подвигу и к настоящему жертвенному служению. Стыдно прежде всего — перед Россией».

Бойцовский характер Солоневича толкал его на продолжение борьбы «до победного конца», хотя он понимал, что ужесточение конфронтации с «пузырями потонувшего мира» чревато закрытием газеты.

Рассудительный Дубровский, которого власти предупредили о возможности запрещения газеты, пытался отвлечь Ивана Лукьяновича от эмигрантских конфликтов, ориентировать его на работу для достижения более важных политических целей:

«Ты только посмотри с „холодным вниманием вокруг“, что творится в эмиграции. Грызутся все. Каждый, кому доступна пишущая или типографская машина, делает это печатным способом, кому недоступна — бегает с доносами. Мне кажется, что на этом фоне очень выгодной была бы серьёзная позиция и линия, устремлённая в будущее, мимо этого гнусного настоящего. Для этого ты должен переключить свои мысли в другую плоскость и заставить машинку не „местию дышать“, а рисовать те „контуры будущей России“, которые ты ведь можешь сделать настолько интересными, что люди будут зачитываться. Надо подумать и об издании „Белой Империи“» [212] В. Дубровский — И. Солоневичу (от 27 сентября 1950 года).

.

Настроенный на реванш, Солоневич пытался сопротивляться, считая, что излишне благонамеренные номера газеты сделают её скучной и малопривлекательной для читателя, а следовательно, коммерчески провальной. Советы Дубровского на необходимость тематической «реорганизации» «Нашей страны» вызывали у Солоневича понятные опасения:

«Твоя линия с абсолютной неизбежностью гарантирует её (газеты. — К. С .) медленное умирание. Ты слишком осторожен. Если нельзя писать о РОВСе, демократиях, социалистах (Чоловский ведь тоже бегал с доносами), солидаристах, сепаратистах, дворянах, Чухнове, то это означает, что нельзя толком писать ни о чём стоящем… Нужно рисковать и дальше — обдумав это риск, принимая во внимание опыт. Газета всегда держалась яркостью и смелостью… Кроме того, получается впечатление, что „им“ всё-таки удалось зажать мне рот — это губит весь „престиж“: напугали, наконец… Нам нужно вернуться к стилистике „Голоса России“. Во всяком случае: даже если газету окончательно прихлопнут — у нас ещё останется возможность что-то предпринимать. Если газета погибнет от умеренности и аккуратности — дело пропало окончательно: это будет означать, что человек исписался, струсил и что ничего большего тут ждать нельзя» [213] И. Солоневич — В. Дубровскому (ориентировочно от октября 1950 года).

.

Споря с Дубровским, Солоневич, тем не менее, постепенно склонялся к его точке зрения. Потеря газеты означала бы утрату всего, что было достигнуто тяжким трудом. На неопределённо долгий срок он потерял бы возможность общения с эмигрантской массой, влияния на неё.

Можно согласиться с выводом Казанцева о том, что в споре оказался прав Дубровский, который, «искусно маневрируя» (в переписке с Солоневичем), сохранил газету и заложил основы для того, чтобы она существовала долгие десятилетия. И самое главное, Иван Лукьянович получил относительно спокойные годы жизни для работы над своим капитальным трудом «Белая Империя», окончательное название которого было подсказано тем же Дубровским — «Народная Монархия».

Завершающий этап работы над этой культовой книгой всех монархистов России относится к 1949–1950 годам. На последней странице книги Солоневича «Диктатура импотентов» в мае 1949 года был размещён анонс о публикации новой книги автора — «Белая Империя» и подробно обозначена её тема:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: