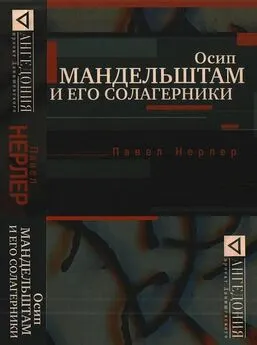

Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений

- Название:Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений краткое содержание

Осип Мандельштам всегда был в достаточно напряженных отношениях с властями. Еще до революции за ним присматривала полиция, подозревая в нем возможное революционное бунтарство. Четырежды его арестовывали: дважды в 1920 г. (в Феодосии – врангелевцы и в Батуме – грузинские меньшевики), в третий раз ОГПУ в Москве в 1934 г. и в четвертый – НКВД в доме отдыха «Саматиха» в Мещере в 1938 г. Всем репрессиям против поэта, в том числе и неосуществившимся, посвящена эта книга. Она выстроена хронологически – в порядке развертывания репрессий или усилий по их преодолению (например, по реабилитации). Каждая глава имеет организационную привязку – к конкретному карательному или иному органу, осуществлявшему репрессию или реабилитацию. Каждая содержит в себе текстовую и документальную части, причем большинство документов полностью публикуется впервые. Глава о дореволюционном надзоре за Мандельштамом (далее О.М.) в Финляндии написана Д. Зубаревым и П. Нерлером, о «мандельштамовском эшелоне» – П. Нерлером и Н. Поболем, все остальные тексты написаны П. Нерлером. Книга проиллюстрирована фотографиями и документами из публикуемых «дел» и рассчитана на широкую читательскую аудиторию.

Первое издание книги (М.: Петровский парк (при участии «Новой газеты»), 2010) вошло в шорт-лист премии «НОС» («Новая словесность») за 2011 год и заняло в нем второе место. Второе основательно переработано и ощутимо дополнено.

Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наложившись друг на друга, футштоки и створовые столбы попали в стихи:

И речная верста поднялась в высоту…

Колва в Чердыни судоходна исключительно по большой воде, то есть в мае-июне. Так что можно сказать, что Мандельштамам «повезло» со временем прибытия [261].

4

Что знал О.М. о Чердыни, усаживаясь напротив своих конвоиров в вагоне? Скорее всего – ничего. Ситуация – так мало походившая на путешествие в Армению в 1930-м, готовясь к которому О.М. не вылезал из музеев и библиотек!

Исторически и географически он себе плохо представлял, куда «везут они его», эти «чужие люди» из «железных ворот ГПУ». Если Чердынь как-то и звучала для него, то музыкально: возможно, она сопрягалась у него со старообрядцами.

Ему было невдомек, что Чердынь, – городок хотя и маленький (около 4 тысяч жителей), но один из древнейших на всем Урале. Некогда вполне себе гордый –величавшийся Пермью Великою Чердынью, что говорило о его столичности в этой самой Перми, широко ведшей свою торговлю (пушнина да еще серебро) – от Великого Новгорода до Персии. Более скромное название «Чердынь», в переводе с коми-пермяцкого, – это «поселение, возникшее при устье ручья», при этом подразумевалась речка Чердынка (или Чер), впадающая здесь в Колву.

Судоходная Колва (правый приток Вишеры, левого притока Камы) связывала Чердынь с Волгой, а через короткие волоки (впоследствии замененные грунтовыми дорогами) – и с Северной Двиной и Печорой. Реки в этих краях – исток и устье всего сущего. Все селения вокруг Чердыни расположены исключительно по берегам рек. Транспорт, рыба, молевой сплав (главным образом на Волгу) – все это основа повседневной экономики города и горожан.

Сама Чердынь оседлала правый берег реки – высокий и обрывистый, покрытый хвойным лесом: это он в стихах у Мандельштама отражался в воде. В лесу все больше пихта да ель, но встречается и сосна, реже лиственница и кедр. Чахлый елово-пихтовый лес, растущий на болоте, именутся здесь согрой, а высокий, «корабельный», растущий по горам, – пармой. Вода в самой Колве у Чердыни из-за глинистых и торфяных берегов – мутная взвесь: при высокой воде берега размываются.

Первое письменное упоминание – под 1451 годом: тогда Чердынь, чистое коми-пермяцкое селение, только обживалась русскими и перестраивалась из новгородского в московские вассалы. В 1462 году православные миссионеры основали здесь монастырь и пытались окрестить местных коми-пермяков и вогулов, а те не горели таким желанием и иногда сопротивлялись. В 1472 году московский отряд во главе с князем Федором Пестрым и устюжским воеводой Гавриилом Нелидовым даже ходили на Чердынь и Пермь Великую замирять их, после чего Чердынь окончательно закрепилась за Москвой, а в 1535 году официально провозглашена городом.

Отсюда начиналась Чердынская дорога – древний путь через Уральские горы в Западную Сибирь: до конца XVI века здесь зимовали купцы, двигавшиеся на восток. Однако с истощением здесь серебряных руд и с усилением соледобычи в Прикамье экономическая роль Чердыни сошла на нет, а сама она – при Строгановых, в XVII в. – только что не захирела. Соляные копи были хоть и не далеко, а все же не здесь: железную дорогу дальше Соликамска (это в 100 км) не стали тянуть – рыбе да мехам не нужны рельсы. Неподалеку и Красновишерск, где в 1930-е годы строился, в том числе и шаламовскими руками, грандиозный целлюлозно-бумажный комбинат.

С давних пор уездная Чердынь наращивала свою частную инициативу и гуманитурную мускулатуру: тут имелись свое Общество любителей истории, археологии и этнографии Чердынского края, при котором образовались археологический музей, а в 1899 году, в ознаменование пушкинского юбилея, – еще и общеобразовательный. В 1918 году оба музея слились в один – Общеобразовательный (с 1922 года – Чердынский краеведческий) музей им. А. С. Пушкина. Множество документов по истории края погибли в 1792 году во время пожара, истребившего архив и почти весь город.

Были в городе до революции городское 4-хклассное училище, женская прогимназия, низшая ремесленная школа и приходское училище, земская публичная библиотека, земская же больница на 30 коек [262], аптека, ветеринарная амбулатория, богадельня, приют для бедных детей. Был и городской сад. Действовали некоммерческие товарищества – Общество семейных вечеров (при нем театр), Музыкально-драматическое общество, Общество вспомоществования бедным учащимся (при нем столовая с общежитием для бедных учащихся) и Общество потребителей.

Без устали служила Чердынь российским уездным городом и как бы законсервировала в себе образ его северной ипостаси: над малоэтажной застройкой, почти сплошь деревянной (даже тротуары тесовые!), возвышаются простецкие белокаменные соборы постройки XVIII века [263]. Старообрядцев здесь хотя и большинство, но соборов больших у них нет. Зато внутри церквей – неожиданные, словно орган, – красовались когда-то деревянные, как у католиков, скульптуры. Потом их даже собрали в музей… в Перми! Тоже своего рода депортация.

5

Подплывая к городу, они не могли не восхититься его панорамой: город-то с силуэтом! Раскиданные по городским холмам маковки церквей и колокольня (а еще и водонапорная башня) господствовали над приземистой купеческой застройкой, языками добегавшей до самой реки. «Чердынь обрадовала нас пейзажем и общим допетровским обликом», – писала потом Н.М. Храмы еще сохраняли кресты и побелку, а то, что они большею частью были закрыты и «перепрофилированы» – с реки не углядишь [264].

И вот пароход, замедляя ход, причалил к Чердынскому дебаркадеру. Впереди оставалась развилка – направо заворачивала река, а слева, под тупым углом, в нее впадала, запутавшись в своих старицах, речка Чердынка.

Вдоль берега чернели и громоздились циклопические, рубленые из лиственницы дровяные амбары – бывшие купеческие (в них хранили соль и зерно). Тут же стояла и такая же почерневшая от времени деревянная мельница, а рядом электростанция [265]. Прямо от пристани, перпендикулярно берегу, уносился вверх глубокий овраг и с ним по тальвегу глиняная дорога – Прямица – такая крутая, что казалось: пойди сейчас дождь, никому и ни за что сходу ее не одолеть, несмотря на плитняк, которым она была выложена. Пешеходу же было и вовсе трын-трава: обочь Прямицы шел самый настоящий тротуар, даром что тесовый.

За мандельштамовской «пятеркой» и багажом новоприсельцев районный комендант Попков наверняка выслал подводу. Она доставила всех пятерых в районное представительство ОГПУ, располагавшееся в бывшем доме купца Могильникова – старинной каменной усадьбе на улице Ленина [266]. Самого товарища Попкова Н.Я. воспринимала как « типаж не внешней, а внутренней охраны, из тех, кто расстреливал и пытал, и за жестокость, то есть как свидетель неупоминаемых вещей, был отправлен подальше » [267]. Но это к нему и его регистраторам должен был, останься он в Чердыни, каждые пять дней наведываться О.М. Это ему предстояло решать, куда – в райцентр или куда поглуше – определить в пределах района столичного «писателя» и его жену. Ведь Чердынь – единственный на весь район город: грамотеев здесь и своих много!..

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: