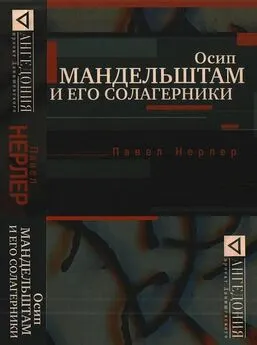

Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений

- Название:Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений краткое содержание

Осип Мандельштам всегда был в достаточно напряженных отношениях с властями. Еще до революции за ним присматривала полиция, подозревая в нем возможное революционное бунтарство. Четырежды его арестовывали: дважды в 1920 г. (в Феодосии – врангелевцы и в Батуме – грузинские меньшевики), в третий раз ОГПУ в Москве в 1934 г. и в четвертый – НКВД в доме отдыха «Саматиха» в Мещере в 1938 г. Всем репрессиям против поэта, в том числе и неосуществившимся, посвящена эта книга. Она выстроена хронологически – в порядке развертывания репрессий или усилий по их преодолению (например, по реабилитации). Каждая глава имеет организационную привязку – к конкретному карательному или иному органу, осуществлявшему репрессию или реабилитацию. Каждая содержит в себе текстовую и документальную части, причем большинство документов полностью публикуется впервые. Глава о дореволюционном надзоре за Мандельштамом (далее О.М.) в Финляндии написана Д. Зубаревым и П. Нерлером, о «мандельштамовском эшелоне» – П. Нерлером и Н. Поболем, все остальные тексты написаны П. Нерлером. Книга проиллюстрирована фотографиями и документами из публикуемых «дел» и рассчитана на широкую читательскую аудиторию.

Первое издание книги (М.: Петровский парк (при участии «Новой газеты»), 2010) вошло в шорт-лист премии «НОС» («Новая словесность») за 2011 год и заняло в нем второе место. Второе основательно переработано и ощутимо дополнено.

Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но, сдавая непосредственно коменданту «личность осужденного», старший конвоир Оська поступил нестандартно. Он проинструктировал Попкова в том смысле, что об «етом поете» велено заботиться, после чего пошел на почту отбивать на Лубянку условленную телеграмму [268].

Всю дорогу Оська поражался тому, что в СССР, оказывается, можно получить срок, по его выражению, «за песни». Он допустил массу поблажек и отклонений от инструкции, хоть в чем-то, но облегчавших положение своих конвоируемых. Вот только от угощения домашними запасами, сколько бы им это ни предлагала Н.М., он строго уклонялся – запрещено.

Но после передачи «личности осужденного» с рук на руки «славные ребята из железных ворот ГПУ» перестали отказываться: «Теперь мы свободные – угощай…». Выпив и закусив, «тройка» зашагала вниз, к пристани, где ее терпеливо дожидался пароход.

6

Под воздействием слов начальника конвоя неслыханную для себя гуманность проявил и Попков. Он устроил новеньких одних в огромной и пустой угловой палате правого крыла на втором (самом верхнем) этаже просторной земской больницы. В соседних палатах лежали раскулаченные мужики из района – с запущенными переломами, с запущенными язвами – такие же бородатые, как и сам О.М.

Больница была едва ли не лучшим зданием в городе. Ее построили на средства местных купцов к 1913 году, то есть к трехсотлетию дома Романовых, и оборудовали по последнему слову тогдашней техники – горячей и холодной водой, рентгеновским аппаратом [269]. Располагалась она в доме 29 по улице… Сталина! [270]

Ну не диво ли: человек, в чью честь она так называлась, отправил другого человека, в порядке чуда, – вместо того света на улицу имени себя!

Прибытие Мандельштама в Чердынь датируется строго 3 июня, когда в комендатуре при местном райотделе ОГПУ его поставили на особый учет и выдали ему за № 1044 удостоверение административно-высланного. Режим его наказания предусматривал явку в дом Могильникова каждые кратные пять дней – 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа – для получения соответствующего штампика в этом удостоверении. Регистратором, возможно, был Миков – инспектор ОГПУ по ссылкам [271].

Мало того, называется имя человека, к которому Мандельштам, собственно говоря, и ехал – товарищ Попков, районный комендант [272]! Это к нему и его регистраторам, в должен был бы наведываться каждые пять дней Мандельштам, останься он в Чердыни (Это Попкову предстояло решать, куда в пределах района и срока определить «писателя» и его жену, ведь Чердынь – единственный на весь район город: грамотеев здесь и своих много!

Но отметки за 5 июня нет – видимо, из-за того, что О.М. «отметился» в Чердыни совершенно иначе: в первую же ночь, то есть с 3 на 4 июня, одержимый тюремными галлюцинациями и манией преследования, он выбросился из окна палаты, где его с женой так шикарно разместили…

Нервный, чувствительный, тонкий, «не созданный для тюрьмы» (автохарактеристика), Мандельштам явно не выдержал очной ставки с государственной карательной машинерией, заплатив за нее бессоницей, бредом, галлюцинациями и, наконец, – попыткой самоубийства.

« Прыжок – и я в уме », – так диагностицировал ситуацию сам поэт.

Женщина-врач (по характеристике Н.Я. – «встрепанная и очень злая врачиха») – это предположительно Мария Селиверствовна Семакова, замещавшая на время отпуска заведующего, А.М. Семакова, своего начальника и мужа [273]. Она констатировала у О.М. вывих правого плеча. Диагноз ее не был верен (правильным был бы перелом), но в период белых ночей электричество даже в больницу подавалось нерегулярно и рентгеновский аппарат не работал.

После «прыжка» Мандельштама с женой перевели в другое помещение – в небольшой и отдельно стоящий флигель, где размещался Красный уголок больницы. Каменный и одноэтажный домик – из окна уж точно не выбросишься.

В больнице Мандельштамы сдружились с одной эсеркой-кастеляншей – такой же, как и они, административно-высланной, но только с несоизмеримо большим жизненным опытом. Кастелянша еще раз даст о себе знать – в 1939 году, на Колыме, в лагпункте «Балаганное», судьба свела с ней Елену Михайловну Тагер, законспирировавшую ее в своих воспоминаниях под инициалами Е.М.Н. (возможно, сознательно искаженными) [274].

Е.М.Н. рассказывала Тагер об «одном писателе», Иосифе Мандельштаме, содержавшемся в чердынской больнице, где она работала. Он страдал, по ее выражению, «абсолютным психозом»: каждый день заново свято верил, что сегодня в шесть часов его расстреляют. И каждый день к шести часам начинал психовать – забивался в угол, трясся, кричал… Лечить его было нечем, но очень помогал описанный и Надеждой Яковлевной трюк: незаметно перевести часы на два часа вперед… Восемь часов – совсем другое дело, никто за ним не приходил! – и поэт успокаивался… [275]

Недавно установлены имена двух реальных кастелянш, работавших в больнице в это время: это Татьяна Алексеевна Коломойцева, административно-ссыльная дворянка из Новороссийска (принята на работу в 1931 г.) и Валентина (или Василиса?) Дмитриевна Казаринова [276].

7

С правой рукой на перевязи, заросший уже не щетиной, а густой трехнедельной бородой – Мандельштам выглядел по меньшей мере импозантно. Травматический психоз его не отпускал, и он все ждал определенного часа (шести вечера), в который его непременно должны были расстрелять. Но хуже всего было ночью: бессоница! И не та, творческая, когда все в тебе настроено на стихи, и ночь дарит тебе вожделенную «запрещенную тишь», а совершенно другая – болезненная и изнурительная, начавшаяся в дороге и перекидывавшаяся по мосткам тревоги за него к жене. Утомляли и белые ночи, но к ним быстро привык, – Чердынь и Петербург расположены почти на одной широте.

Рука у Осипа Эмильевича быстро заживала, хотя отныне и до конца жизни он был практически сухорук. Уже через несколько дней после «прыжка» он и Надежда Яковлевна начали выходить в город – прежде всего в тщетных поисках жилья. Заходили они, надо думать, и в музей, и в библиотеку, читали или покупали районную прессу.

Невозможно себе представить, чтобы они не заглянули в местный музей [277]. Сохранилась книга отзывов музея за 1934 год: мандельштамовской записи там, правда, нет, зато есть чья-то сердитая запись-выговор за то, что нетути в ентом музее ни львы, ни тигры! Зато в одной из витрин красовалась настоящая серебряная персидская посуда, найденная не где-нибудь, а в окрестностях Чердыни при археологических раскопках.

И тогда на память приходит первое из двух мандельштамовских писем жене от 4 мая 1937 года, где читаем: Сейчас был в книжном магазине – большом. Там изумительные «Металлы Сассанидов» Эрмитажа – 50 р. ( 4, 290 ) [278]. Так что же это, как не еще один «чердынский след» в судьбе поэта?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: