Миньона Яновская - Вильям Гарвей

- Название:Вильям Гарвей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1957

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Миньона Яновская - Вильям Гарвей краткое содержание

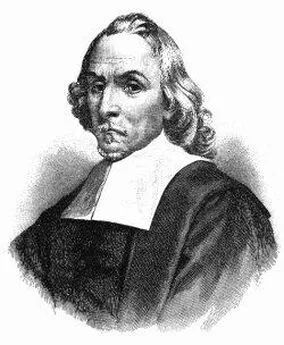

Эта книга рассказывает о замечательном английском ученом Вильяме Гарвее, 300-летие со дня смерти которого отмечается в июне 1957 года. В те далекие времена, когда жил Гарвей, надо было обладать большим мужеством и страстной любовью к науке, чтобы, несмотря на преследования церкви и реакции, поднять руку на веками освященные 'истины' и сказать в науке свое, новое слово. Вильям Гарвей это слово сказал. Открытие им кровообращения, наряду с бессмертными открытиями Коперника и Галилея, сыграло выдающуюся роль в развитии материалистического естествознания. Автор книги 'Вильям Гарвей' Яновская Миньона Исламовна родилась в 1914 году, в Киеве. Ее статьи, очерки и рассказы, начиная с 1942 года, публиковались в различных газетах и журналах. М. И. Яновская написала (в соавторстве) три книги: сказки 'Волшебная коробочка', биографическую повесть 'Жизненный путь Марины' и 'Светлый путь' — очерк о жизни и деятельности В. П. Филатова. В последние годы автор посвящает свое творчество главным образом проблемам медицинской науки.

Вильям Гарвей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все это преградило путь к самостоятельным исследованиям, и в медицинской науке на долгие века наступил беспросветный мрак. Анатомия находилась под запретом церкви; нельзя и негде было анатомировать трупы, не говоря уже о живосечениях.

Арабы, носители новой культуры, занимались исключительно переработкой и переводами сочинений греческих врачей, снабжая их мистическими добавлениями. Арабские сочинения и переводы были затем переведены на латынь, и их, в свою очередь, тоже достаточно исказили. Вот эти-то сочинения, авторов которых уже трудно было узнать, составляли единственную основу анатомических и медицинских знаний. Культ Галена безраздельно царил в медицинской науке. Никто не смел самостоятельно мыслить, никто не шел дальше комментариев, не создавал ничего, кроме компиляций.

Случалось, что какой-нибудь ученый, проявив некоторую самостоятельность в исследованиях и столкнувшись с фактами, противоречащими описаниям Галена, объявлял, что это не Гален ошибся, а тело человека резко изменилось за несколько веков…

Только редкие смельчаки шли наперекор запретам церкви. Они анатомировали трупы людей и животных и убеждались в ошибочности учений древних.

Настоящее возрождение наук началось в шестнадцатом веке, когда у общества возникла потребность незамедлительно перейти от теоретических умствований и словопрений к опыту. Отвлеченные понятия древних греков о явлениях природы больше никого не могли удовлетворить. Развивались морские пути, увеличивались объемы производств, в медицинской науке медленно и робко, но все же рождалась хирургия — при таком положении вещей на одних умозрительных заключениях и разговорах о высоких материях далеко не уедешь!

Истинные служители науки стремились самостоятельно разрабатывать научные проблемы. Правда, таких людей было еще немного и попытки их делались с оглядкой на то, что сказали «святые отцы» и что «написал Аристотель». Но уже кое-кто производил химические опыты, чтобы определить состав неживой природы, уже появился в астрономии Коперник, уже Геснер и Цезальпин пересмотрели законы ботаники, и великий Везалий осмелился реформировать древнюю науку — анатомию человека…

В 1545 году французский врач-самоучка Амбруаз Паре доказал вредность варварского способа лечения ран каленым железом и кипящим маслом и предложил заменить его повязками и остановкой кровотечения. В середине шестнадцатого века врачи начали производить операции — до этого хирургия не могла развиваться, так как доподлинно была известна только анатомия обезьян, описанная еще Галеном. Везалий, Евстахий, Фаллопий и другие творцы современной анатомии открыли многие особенности человеческого тела.

Обаяние идеалистических представлений древних было несколько развенчано. Правда, только у сравнительно немногих и то не до конца…

Первый удар по Галену нанес Везалий: родоначальник знаменитой медицинской школы в Падуе, он заявил, что никакого отверстия в межжелудочковой перегородке сердца не существует. Андреа Везалий первый покусился на непререкаемый авторитет. Он своими работами вызвал великую полемику среди ученых. Эта полемика послужила толчком к самостоятельным исследованиям, к развитию опыта и наблюдения.

Почти все предшественники Везалия описывали строение тела человека на основании вскрытия животных (остальные вообще не занимались вскрытиями и строили свои учения на догадках и фантазии). Ошибочные описания передавались из поколения в поколение, узаконенные временем и традицией.

Везалий произвел полную ревизию анатомии человека и животных, восстановил забытые со времен глубокой древности опыты с вивисекциями; он никогда не говорил о деятельности органа, прежде чем не наблюдал его работу на живом организме. Он доказал, что анатомию нельзя конструировать умозрительно и строить на основании данных анатомии животных, что ее надо основывать на непосредственных наблюдениях — препарировании человеческих трупов.

Свои дерзкие покушения на авторитет древних ученых Везалий обставлял всяческими предосторожностями: как мог, расхваливал великого Галена, признавал истину его открытий, с разными оговорками сомневался в их точности и в конце концов нашел у него двести ошибок. За это его называли нечестивцем, клеветником, перебежчиком, чудовищем, нечистое дыхание которого отравляет Европу.

При помощи вскрытий и вивисецирования Везалий твердо установил отсутствие отверстия между левым и правым желудочками. И это его утверждение послужило краеугольным камнем, той основой, на которой потом было построено учение об общем круге кровообращения.

Но даже Везалий не смог до конца освободиться от преклонения перед Галеном, и эта скованность великого анатома привела его в конце концов к непростительной ошибке: он заявил, что хотя перегородка и не имеет отверстий, кровь все-таки просачивается, «пропотевает» через невидимые поры в ней…

За одной ошибкой неизбежно последовали и другие. По Везалию, легочная артерия приносит в легкие только небольшое количество крови, необходимое для питания самих легких, а легочная вена несет… все тот же «дух» и «теплоту». Кровь изготовляется в печени и оттуда по венам поступает в сердце, где начинаются все сосуды. Вены же из сердца несут ее тканям организма для их питания, тогда как по артериям от сердца движется немного крови и много «духа» и «теплоты».

Везалий не сумел до конца воспользоваться своими опытами — необходимость окончательно опровергнуть учения древних оказалась непреодолимым препятствием, толкнула на ошибочные выводы. Малый, легочный круг кровообращения также остался ему неизвестен.

Легочный круг впервые был описан Мигелем Серветом в его книге «Восстановление христианства»: «Сообщение между правой и левой половиной сердца происходят не через перегородку сердца, как обычно думают, а путем удивительного приспособления кровь переходит из правого желудочка в легкие; тут она перерабатывается, принимает желтый цвет и проходит из легочной артерии в легочную вену. Затем она в легочной вене смешивается с воздухом и в момент выдыхания очищается от копоти».

Если вспомнить, что ни кислород, ни углекислый газ не были известны в шестнадцатом веке и, следовательно, никто не подозревал о газообмене, происходящем в легких, станет ясно, что описание Сервета довольно близко нашим современным понятиям.

Но и Сервет — этот богослов-бунтарь, смелый философ и врач — и он все-таки не смог до конца оторваться от взглядов своего века и освободиться от галеновских воззрений. Вслед за приведенными словами он пишет:

«…Наконец, в момент диастолы ( Диастола — фаза в ритмической деятельности сердца, расслабление, наступающее после сокращения сердца (систолы). Во время диастолы сердце наполняется кровью ) эта смесь (воздуха и очищенной от „копоти“ крови) поступает в левый желудочек, где она служит для образования… жизненного духа»! И дальше: «Кое-что (то есть часть крови) все-таки может просачиваться через перегородку сердца».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ольга Яновская - Амулет князя [litres]](/books/1064409/olga-yanovskaya-amulet-knyazya-litres.webp)

![Миньона Яновская - Очень долгий путь [Из истории хирургии]](/books/1099160/minona-yanovskaya-ochen-dolgij-put-iz-istorii-hir.webp)

![Миньона Яновская - Тайны, догадки, прозрения [Из истории физиологии]](/books/1099173/minona-yanovskaya-tajny-dogadki-prozreniya-iz-ist.webp)