Миньона Яновская - Вильям Гарвей

- Название:Вильям Гарвей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1957

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Миньона Яновская - Вильям Гарвей краткое содержание

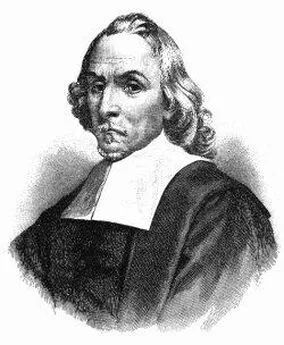

Эта книга рассказывает о замечательном английском ученом Вильяме Гарвее, 300-летие со дня смерти которого отмечается в июне 1957 года. В те далекие времена, когда жил Гарвей, надо было обладать большим мужеством и страстной любовью к науке, чтобы, несмотря на преследования церкви и реакции, поднять руку на веками освященные 'истины' и сказать в науке свое, новое слово. Вильям Гарвей это слово сказал. Открытие им кровообращения, наряду с бессмертными открытиями Коперника и Галилея, сыграло выдающуюся роль в развитии материалистического естествознания. Автор книги 'Вильям Гарвей' Яновская Миньона Исламовна родилась в 1914 году, в Киеве. Ее статьи, очерки и рассказы, начиная с 1942 года, публиковались в различных газетах и журналах. М. И. Яновская написала (в соавторстве) три книги: сказки 'Волшебная коробочка', биографическую повесть 'Жизненный путь Марины' и 'Светлый путь' — очерк о жизни и деятельности В. П. Филатова. В последние годы автор посвящает свое творчество главным образом проблемам медицинской науки.

Вильям Гарвей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эмбрион высших млекопитающих, в том числе и человека, в утробной стадии проходит путь, который соответствует взрослой организации низших. Развитие отдельного организма подчиняется тем же законам, что и развитие всего животного царства.

Растения и животные появлялись на земле не все сразу и не такими, как мы их теперь знаем. Они развивались на протяжении миллионов лет путем последовательных изменений, переходя от простого к сложному, от низшего к высшему. Родоначальниками животных и растений являются одноклеточные существа, из которых постепенно развились более сложные организмы: губки, кишечнополостные, иглокожие, черви, моллюски, членистоногие и т. д., вплоть до позвоночных и человека.

На рубеже четвертичного периода от общего для обезьян и человека ствола — приматов — обособилась одна ветвь. Ветвь эта получила название гоминидов, из нее в четвертичную эпоху развился современный человек — homo sapiens. Каждый организм имеет свою историю, строение организмов и функции их нужно рассматривать с исторической точки зрения, в развитии.

Как развивался весь животный мир, переходя со ступеньки на ступеньку, так же развивается и зародыш человека, прежде чем он становится человеком в собственном смысле слова. В период утробной жизни человеческий зародыш, как и всякое животное, походит в разные периоды развития на различных представителей своих отдаленных предков, начиная от одноклеточных.

Вот, например, черепаха. Прежде чем стать знакомой нам теперь медлительной, закованной в панцирь черепахой, она жила в доисторические времена в водах древнейшего океана. Вместо легких у нее были жабры. Затем, когда животное покинуло привычную среду и вышло на воздух, у него появились легкие, способные поглощать кислород из атмосферы. Зародыш человека тоже развивается в водной среде, на определенном этапе развития у него также вместо легких есть жаберные дуги и т. д. и т. п.

Об этом позже писал Чарлз Дарвин: «В высшей степени вероятно, что зародышевые или личиночные стадии многих животных более или менее ясно указывают нам на строение прародителя всей группы в его взрослом состоянии».

А в 1866 году, через двести пятнадцать лет после выхода в свет книги Гарвея, немецкие ученые Геккель и Мюллер сформулировали почти те же мысли в следующем законе, получившем название Биогенетического закона:

«В течение своего индивидуального развития (особенно зародышевого) живые существа повторяют главнейшие этапы развития всего ряда предковых форм».

О значении этого закона Энгельс в «Антидюринге» писал, что соответствие между ходом развития живых существ и историей развития видов растений и животных составляет надежнейшую опору для теории развития. Биогенетический закон в свое время послужил средством пропаганды теории развития органического мира и оружием борьбы с антидарвинистами, отрицавшими изменчивость видов и преемственность между ними.

Итак, во второй части своей книги о рождении животных Гарвей установил тождество различных типов животных, последовательность развития органов и постепенный переход признаков низших животных к высшим и человеку.

Третья часть послужила большим подспорьем для практической медицины. Главы, посвященные родам и всему, что с ними связано, были прямо-таки откровением для врачей-акушеров.

Не все в этой книге верно, не все подтвердилось впоследствии. Есть тут и фактические ошибки и ошибочные рассуждения. Этим книга о рождении животных отличается от первого трактата Гарвея — чувствуется, что недостаток фактических наблюдений для этого ученого, основывавшегося всегда на опыте, послужил страшным тормозом. Много ли мог он видеть собственными глазами, многое ли мог проверить «свидетельством чувств» в этой доступной лишь микроскопу области?

Там, где можно было обойтись без оптической техники, Гарвей высказал важнейшие мысли и правильные наблюдения, близкие нашим современным понятиям; там же, где отсутствие микроскопа лишало его возможности непосредственного наблюдения, он оказался в плену ошибок, там он далек от истины и близок в своих рассуждениях к взглядам Аристотеля, высказанным за две тысячи лет до того.

Это отсутствие фактов и личных наблюдений сказалось на всем последнем периоде научной деятельности Гарвея. Все чаще стал он прибегать к метафизическим высказываниям, обращаться к авторитету древних, цитировать их, стараясь, видимо, скрыть за этим собственную беспомощность в ряде вопросов. Чем дальше отходит он от пути экспериментатора, тем больше уклоняется от материализма и приближается к идеализму. Впрочем, винить его в этом невозможно, виновато было состояние тогдашней науки и техники.

Ему не хватало твердой почвы, которая у него была в книге о кровообращении, не хватало многочисленных материалов, погибших во время революции. В лабиринте любых фактов Гарвей чувствовал себя хозяином, мог сопоставить и правильно объяснить их, мог делать и делал великолепные открытия. Там же, где фактов не хватало, там, где недоставало данных и он не мог обобщить их методом строгой индукции, он бросался в область умозаключений, путался в смутных подозрениях, стараясь втиснуть природу в рамки схоластических доктрин. Тут же появляются и рассуждения о божественном происхождении, и бездоказательные выводы, и колебания, и топтание на одном месте.

И все-таки в основном, в главном он шел по истинному пути, и многое, чего он не мог увидеть и доказать, предстало перед ним в отчетливой ясности, и в этой части своих высказываний он явился провозвестником будущих великих открытий.

Он сделал для науки все, что мог сделать при помощи тогдашних средств исследования. Ведь, как пишет Энгельгардт, «эмбриология без микроскопа — то же, что химия без весов или мореплаванье без компаса. Потребовалось почти двести лет, прежде чем она стала на ступень истинной науки в трудах К. Э. Бэра».

Пусть недостаток фактов отразился неблагоприятно на этом трактате Гарвея, пусть ясный, светлый, точный мыслитель на этот раз кое в чем изменил себе. Пусть он здесь не так уверен, оригинален и последователен — все это не зачеркивает огромного значения его труда. Этот труд обогатил науку блестящими обобщениями, значительными открытиями, оказавшими немалое влияние не только на развитие теории, но и на практическую медицину.

Книга Гарвея о рождении животных многое прибавила к сумме человеческих знаний. В ней впервые дан законченный и систематический очерк одной из труднейших и интереснейших отраслей науки. Она послужила фундаментом для дальнейших исследований и открытий в этой области. В ней дано много исчерпывающих ответов и еще больше поставлено вопросов, с которыми и сейчас еще не до конца справился человеческий ум.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ольга Яновская - Амулет князя [litres]](/books/1064409/olga-yanovskaya-amulet-knyazya-litres.webp)

![Миньона Яновская - Очень долгий путь [Из истории хирургии]](/books/1099160/minona-yanovskaya-ochen-dolgij-put-iz-istorii-hir.webp)

![Миньона Яновская - Тайны, догадки, прозрения [Из истории физиологии]](/books/1099173/minona-yanovskaya-tajny-dogadki-prozreniya-iz-ist.webp)