Иван Просветов - 10 жизней Василия Яна. Белогвардеец, которого наградил Сталин

- Название:10 жизней Василия Яна. Белогвардеец, которого наградил Сталин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентРидеро78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448353949

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Просветов - 10 жизней Василия Яна. Белогвардеец, которого наградил Сталин краткое содержание

Эта книга – первая достоверная биография одного из самых популярных советских писателей-историков. Василию Яну было что скрывать: бывший дворянин, доверенное лицо царского МВД, МИД и военной разведки, редактор белогвардейской газеты «Вперед». Судьба много раз испытывала его на прочность, отнимая близких людей и разрушая замыслы. «Жизнь [моя] – длинная сказка, – говорил о себе Ян. – Приносила она много и трагических глав, приносила столько же радостей». А сказки, как известно, бывают разные.

10 жизней Василия Яна. Белогвардеец, которого наградил Сталин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

4 марта, в первый день стратегического наступления армий Колчака, в Омске начала выходить фронтовая газета «Вперед». На двух полосах печатались оперативные сводки, приказы Верховного правителя, фронтовые репортажи, политические заметки, рассказы, солдатские песни и письма. Ее редактор сочиняет злые, хлесткие агитационные стихи:

На месте прежних русских ратей

Царит один латышский полк.

Ликует банда красных братий,

И голос совести замолк.

Вся Русь в крови, в огне пожаров,

И мчится бешено вперед,

Влача израненный народ

Под хохот пьяных комиссаров.

Стихотворение Янчевецкого «В красной России» опубликовано в №4 «Вперед» от 7 марта 1919 года – самом раннем выпуске, который мне удалось обнаружить. В следующем номере – новости под заголовком «Наступление по всему фронту» и очерк «Ижевско-воткинская эпопея». Для Белого движения этот факт был гордостью: в составе 2-го Уфимского корпуса с исключительной отвагой воевала бригада, сформированная из рабочих Ижевска, Воткинска и Сарапула, поднявших оружие против большевиков еще в августе 1918 года.

«Вперед, к заветной цели – к освобождению России, к началу новой счастливой жизни, когда русские люди будут свободно ходить, говорить, молиться…».

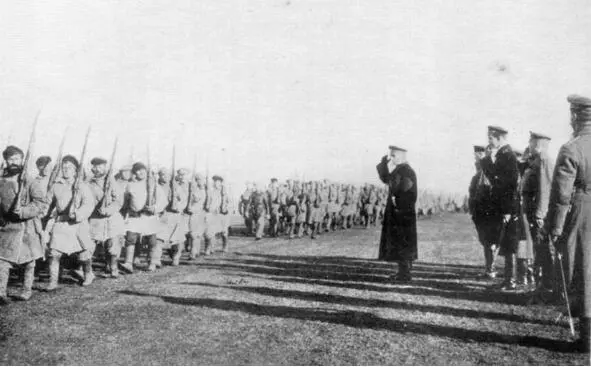

Камская стрелковая дивизия целиком состояла из крестьян-добровольцев, сражавшихся, по отзыву командования, выше похвалы. Мобилизованных было больше, но все же казалось: народ поднялся за свободу, настоящую, а не придуманную большевиками!

Прорвав фронт на нескольких участках, колчаковцы 13 марта захватили Уфу. Красные отступали в такой панике, что белые не успели завершить окружение. «Вперед, к заветной цели – к освобождению России от большевистских опричников, к началу новой счастливой жизни, когда русские люди будут свободно ходить, говорить, молиться, не оглядываясь, нет ли поблизости комиссара, – призывал Янчевецкий („Вперед“, 13.03.1919). – Там ждут прихода смелых сибирских войск скорбные глаза, протягиваются худые руки страдающих женщин и детей, молящих о помощи, о спасении, об освобождении от постоянного ужаса, страданий, голода, беспрерывных казней…».

Крестьяне, измученные набегами красных продотрядов, встречали колчаковцев как спасителей. Один из ротных командиров Барнаульского полка рассказывал в частном письме, что мобилизованные солдаты из большевистски настроенных превращались в ярых врагов красных, когда шли походным порядком по уральским деревням. После взятия Перми, белые убедились, что террор стал для большевиков обычным делом – так, в отместку за покушение на Ленина в Петрограде здесь расстреляли 44 заложника из числа «контрреволюционных элементов». А в дни штурма города чекисты утопили в проруби епископа Феофана вместе с двумя священниками и пятью мирянами.

«Придет наш день – день возмездия и расправы, и мы будем точно знать, кому нужно было издеваться над православием, истреблять русскую интеллигенцию и священников… Мы желаем, чтобы в этот день русский народ был неумолим и беспощаден, как судьба» («Вперед», 15.03.1919). Янчевецкий был сам себе цензор, но страстность его публикаций смущала даже коллег-журналистов. В начале апреля в Русском телеграфном агентстве составили «Список периодических изданий, выходящих на территории, освобожденной от большевиков». В черновом варианте списка дана такая характеристика «Вперед»: «Газета бойкая, но мало разборчивая в средствах и приемах агитации» [18].

Но военное начальство к газете благоволило. Сам Верховный правитель и главнокомандующий «повелел передать Его благодарность за скорое и отличное исполнение воззвания с изображением преподобного святителя Николая Чудотворца» Янчевецкому и всему составу редакции газеты «Вперед» (приказ по Особой канцелярии от 24 марта 1919 года) [19]. О содержании воззвания можно лишь гадать, а изображение – это, вероятно, фотография надвратной иконы московского Кремля. Образ пострадал от пуль красногвардейцев, но лик и воздетая рука с мечом уцелели, в чем верующие увидели знак. Когда в феврале 1919 года Колчак приехал в Пермь, местное духовенство подарило ему икону – точную копию, как сообщали газеты, кремлевского образа. В Омске икона «была взята в крестный ход» и помещена в кафедральном соборе. «Под грозным водительством святителя пойдет Русская армия спасать Русскую землю…».

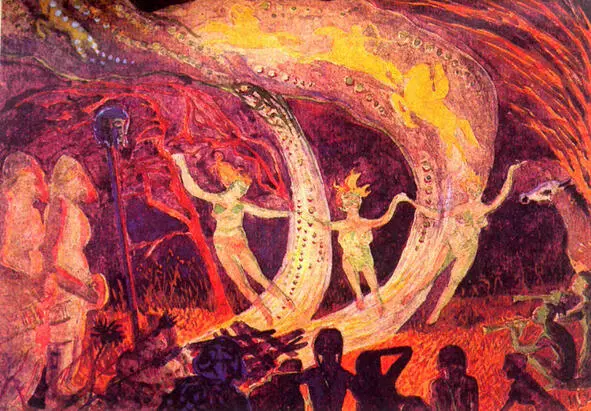

По ночам, пока набирался очередной номер газеты, Василий Григорьевич рисовал. Для мартовской художественной «летучки», затеянной приезжим футуристом Давидом Бурлюком, он подготовил пять акварелей: «Танец скифских девушек», «Игра света», «Вечер в Яссах», «Перед восходом солнца» и «Восточный сон». Перечень выставки отпечатали в типографии «Вперед» [20].

Консервативный Омск плевался от футуристических «диспутов о новой жизни и новом искусстве», но молодежи они нравились, и Янчевецкому тоже были интересны эти творческие эксперименты. Он пришел на первый же поэзоконцерт Бурлюка, с которым познакомился еще в Челябинске: «Зал городской управы был полон. Отец футуризма Бурлюк вышел в черном сюртуке с деревянной ложкой в петлице вместо цветка. Он доказывал, что язык прежних поэтов, певцов чистого искусства и нежных грез больше не годится для величественных и страшных переворотов, от которых содрогается весь мир. Нужны новые слова, новые формы выражения.

«Скифская симфония». Рисунок В. Яна 1925 года – вероятно, восстановленная по памяти картина, созданная в белом Омске (из архива семьи Янчевецких).

И только футуризм может справиться со столь грандиозными образами современности. Лекция Бурлюка как теория новых форм справедлива, и с ней можно согласиться…» [21].

Василий Григорьевич сдружился с омским писателем и художником-символистом Антоном Сорокиным, посещал его домашние литературные вечера. Человеком Сорокин был жизнерадостным, ироничным и по-своему принципиальным. Сын богатого купца, он ненавидел власть золота; его повесть, изданная в 1914 году, называлась «Хохот Желтого дьявола» – протест против абсолютного зла денег и корысти, порождающих войны. Любое правительство было для него сомнительно, если опиралось на насилие и обман. Янчевецкий не раз выручал писателя, когда тому грозил арест за возмутительные, с точки зрения омских властей, эскапады [22]. Сорокин участвовал в выставках, и редактору «Вперед» его работы очень нравились: «Например, картина „Там, где были мысли“ – черепа, из которых растут цветы. Или „Цветы тепла и холода“ – несколько кактусов у окна, на стекле которого нарисованы морозом причудливые узоры. Все рисунки были исполнены артистически, хотя он их делал с поразительной быстротой, без поправок… Я убедился, насколько единичен в своей самобытности этот писатель-художник» [23].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: