Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Название:Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0461-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи краткое содержание

Ольга Матич (р. 1940) – русская американка из семьи старых эмигрантов. Ее двоюродный дед со стороны матери – политический деятель и писатель Василий Шульгин, двоюродная бабушка – художница Елена Киселева, любимица Репина. Родной дед Александр Билимович, один из первых русских экономистов, применявших математический метод, был членом «Особого совещания» у Деникина. Отец по «воле случая» в тринадцать лет попал в Белую армию и вместе с ней уехал за границу. «Семейные хроники», первая часть воспоминаний, охватывают историю семьи (и ей близких людей), начиная с прадедов. «Воля случая» является одним из лейтмотивов записок, поэтому вторая часть называется «Случайные встречи». Они в основном посвящены отношениям автора с русскими писателями – В. Аксеновым, Б. Ахмадулиной, С. Довлатовым, П. Короленко, Э. Лимоновым, Б. Окуджавой, Д. Приговым, А. Синявским, С. Соколовым и Т. Толстой… О. Матич – специалист по русской литературе и культуре, профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

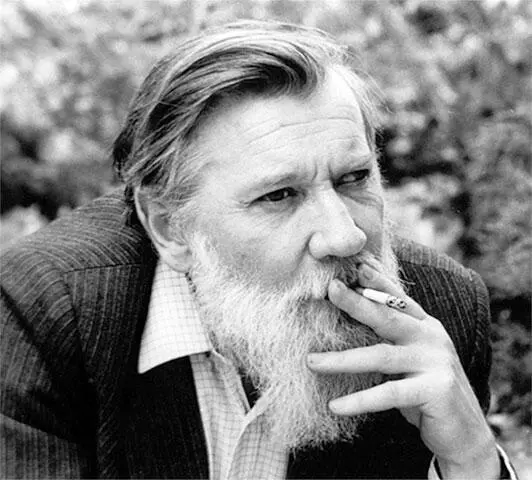

Андрей Донатович Синявский (1981)

Они жили в старом трехэтажном особняке в пригороде Парижа Фонтене-о-Роз, на улице Бориса Вильдé. Русский эмигрант, поэт и ученый, участник французского Сопротивления, Вильдé был расстрелян нацистами. Его политическая судьба и позиция вполне соответствовали Синявскому: недаром он поселился именно на этой улице. По одной версии, во второй половине XIX века их особняк принадлежал эстету Ж. – К. Гюисмансу, описавшему свой дом в знаменитом декадентском романе «Наоборот». Если это так, то интеллигентский, совершенно чуждый буржуазности дом Синявских ничем не походил на то изощренно эстетское обиталище декадента Дез Эссента. Он всегда был захламлен: на полу и на лестнице стояли стопки номеров «Синтаксиса» и книг, выпущенных издательством Синявских и «нераспространенных»: Мария Васильевна обладала колоссальной энергией (не говоря об остром языке и таланте рассказчика), но дела вести не очень умела.

Дом Синявских. Фотене-о-роз

Однажды я присутствовала при разговоре с ними их сына, Егора. Он пришел, чтобы помочь им разделаться со счетами, – и ругал их за безалаберность (тогда он только что получил в Стэнфорде MBA (степень магистра бизнес-администрирования), настаивая, что нужно читать письма! Те слушали, как провинившиеся дети, но едва ли выговор что-то изменил. (В один из своих первых приездов к ним я совершенно случайно увидела и свое нераспечатанное письмо, по всей видимости с официальным приглашением на конференцию в Лос-Анджелесе, пусть я и пригласила их ранее лично.) Егор стал довольно известным французским писателем (Егор Гран), к тому же у него своя колонка в знаменитом сатирическом журнале Charlie Hebdo, подвергшемся исламскому теракту в 2015 году.

Когда мы с Аликом Жолковским у них гостили в середине 1980-х, нам отводилась комната, на двери которой висела импровизированная табличка: «Комната Некрасова». Перебравшись в Париж, Некрасов сначала жил у них, но через какое-то время они разругались из-за Владимира Максимова и журнала «Континент», в редакцию которого Некрасов вошел.

Читателю уже известно, что я дружила с представителями враждующих лагерей третьей волны эмиграции, определяя себя как человека, существующего «между» и от всякой партийности отказывающегося. В Синявском она, возможно, возникла помимо его воли. Так или иначе, мне нравился его крайний индивидуализм – не нарциссического типа, а тихий и скромный – и проявления (правда, редкие) в разговоре лукавой терцевской иронии.

Мое любимое воспоминание об Андрее Донатовиче – сцена в ресторане «Шато де Шантийи» неподалеку от Парижа, куда мы с Аликом однажды Синявских свозили. К нашему столу подбегал немецкий мальчик, в конце концов осмелившийся спросить Синявского: «Bist du ein Zwerg?» («Ты гном?»), и, смутившись, отбежал. Андрей Донатович, иностранных языков не знавший, слово «Zwerg» понял и весело закивал – мальчик как бы опознал его, чему Синявский был очень рад. Маленького роста, с седой бородой и глазами, смотревшими в разные стороны (символизируя, можно сказать, его внутреннюю раздвоенность), он действительно был похож на гнома – или лешего: в те же дни он говорил с нами о леших, в которых верил, и о сеансах спиритизма и верчении блюдечка, которые они с друзьями иногда устраивали в Москве.

Тогда мне это показалось просто любопытным, но через несколько лет у меня самой состоялся потрясший меня опыт с тарелкой. У меня была подруга, Иренка Таурек (по специальности психотерапевт), которая верила в эту практику, и я как-то раз попросила продемонстрировать мне ее действенность. Они с дочерью пустились в верчение, вызвав дух отца Иренки, назвавшего себя «абба» («отец» на иврите), который давал интересные, даже глубокие ответы на вопросы. (Иренка – польская еврейка; во время войны ее семья бежала в Узбекистан.) Вернувшись домой, мы с дочерью нарисовали на большом куске бумаги буквы и цифры, поставили, как полагается в Америке, вверх дном стаканчик, возложили на него кончики пальцев – и, о чудо, последовал любопытнейший текст. (Ася и я все время проверяли, не толкает ли стаканчик одна из нас.) Мой дух делал орфографические ошибки, но прочитать текст было нетрудно. Называл он себя Лола-Джока-Лола; я решила, что Лола – это производное от моего имени, а Джока – от слова «joke» («шутка»): «I am joking» («Я шучу»), – «говорила» Джока в конце некоторых ответов или «произносила» глупые реплики вроде: «You are a pig» («Ты свинья») и т. д. Пришел мой друг Кен и стал над нами смеяться, но, увидев, как стаканчик быстро движется по бумаге и порождает непредсказуемые высказывания, только развел руками – как и мы с Асей. Повторить этот опыт нам не удалось; осталось воспоминание о чем-то иррациональном, необъяснимом. В один из своих приездов к Синявским я рассказала Андрею Донатовичу об этом, он закивал и заулыбался, как в Шантийи.

В 1985 году мы с Аликом были на шестидесятилетии Синявского. Мария Васильевна, изрядная хозяйка, устроила пир. Среди гостей были их старая подруга Наталья Рубинштейн, жившая в Израиле, французский литературовед Мишель Окутюрье (единственный из этой компании, с кем я была знакома), прозаик Зиновий Зиник и поэт Игорь Померанцев, приехавшие из Лондона, где он и Зиник работали в Русской службе BBC. Других не помню. Я пришла в своем новом жакете гобелен, о котором Померанцев отпускал шуточки (выбрать жакет мне помог художник и актер Толстый (псевдоним Владимира Котлярова), с которым меня познакомил все тот же Лимонов [557]). Алик развлекал гостей россыпями острот и каламбуров; Зиник иронически сказал, что если бы не его сломанная рука, то он бы убрался в подвале у Синявских быстрее и лучше Лимонова. (После рассказа Марии Васильевны о том, как быстро и хорошо Эдик это проделал. Она добавила: «Когда нужно, из вас, молодых помощников, только на Эдика можно положиться».) Андрей Донатович в основном молчал, курил одну сигарету за другой и попивал водку. Мария Васильевна выступала вместо него; через нее как бы говорил Терц. Впрочем, мне запомнилось, что Синявский был возмущен высказыванием Лимонова на каком-то интеллектуальном ток-шоу: тот назвал Наполеона кровавым деспотом и потом говорил примерно следующее: «А вот вы, французы, чтите его как национального героя – в отличие от советской интеллигенции, не говоря об эмиграции, которая в Сталине, победившем немцев, видит лишь отъявленного злодея. Чем он хуже Наполеона? Он наш Наполеон». Терцу, однако, эти провокационные слова понравились бы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: