Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Название:Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0461-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи краткое содержание

Ольга Матич (р. 1940) – русская американка из семьи старых эмигрантов. Ее двоюродный дед со стороны матери – политический деятель и писатель Василий Шульгин, двоюродная бабушка – художница Елена Киселева, любимица Репина. Родной дед Александр Билимович, один из первых русских экономистов, применявших математический метод, был членом «Особого совещания» у Деникина. Отец по «воле случая» в тринадцать лет попал в Белую армию и вместе с ней уехал за границу. «Семейные хроники», первая часть воспоминаний, охватывают историю семьи (и ей близких людей), начиная с прадедов. «Воля случая» является одним из лейтмотивов записок, поэтому вторая часть называется «Случайные встречи». Они в основном посвящены отношениям автора с русскими писателями – В. Аксеновым, Б. Ахмадулиной, С. Довлатовым, П. Короленко, Э. Лимоновым, Б. Окуджавой, Д. Приговым, А. Синявским, С. Соколовым и Т. Толстой… О. Матич – специалист по русской литературе и культуре, профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я познакомилась с Приговым в 1988 году – приехав в Советский Союз с Аликом Жолковским, который оказался там впервые после эмиграции, – в гостях; там же я услышала его стихи, в основном из всеми любимого цикла «Апофеоз милицанера», которые Пригов читал тихо, в иронической, а не «оральной» манере. Затем мы виделись на выступлении поэтов-концептуалистов [566]и у Михаила Эпштейна.

Вскоре Пригов гостил у нас с Аликом. Утром он приносил кипу стихов, написанных за ночь; когда я попросила его показать какое-нибудь из них, он сказал, что сами по себе они особого значения не имеют: он работал над «проектом» – написать определенное количество текстов (сколько – не помню, какая-то огромная цифра, напоминавшая о массовом, или стахановском, производстве), то есть действовал в манере «графоманство как прием». Могла бы, конечно, сама догадаться и не задавать «устаревших» вопросов! Зато я потакала его постмодернистским вкусам, знакомя с архитектурой Лос-Анджелеса с ее отражающими поверхностями – например, со знаменитой гостиницей Bonaventure в центре города, состоящей из пяти круглых стеклянных башен с прозрачным внешним лифтом на одной из них. В зеркальной поверхности отражается все вокруг, включая облака, если таковые плавают в небе, а из лифта видно все то же самое в натуре, только сверху; в хорошую погоду виден весь Лос-Анджелес, а застекленный ресторан на верхнем этаже, который к тому же вращается, предлагает гостям вид на все 360 градусов. Если я правильно помню, Дмитрий Александрович скаламбурил – мол, архитектор все это заранее «отрефлектировал». С одной стороны, он придумал двуязычный каламбур (на английском языке первое значение слова «рефлексия» – отражение), с другой, слово относилось к общему архитектурному концепту Джона Портмана. Вообще, мне запомнилась его речь, испещренная «стратегиями», всяческими «мета-» и «гипер-», а также любимым словечком «отрефлектировано», которое тоже любил использовать философский мэтр тогдашних московских концептуалистов и друг Пригова, Борис Гройс.

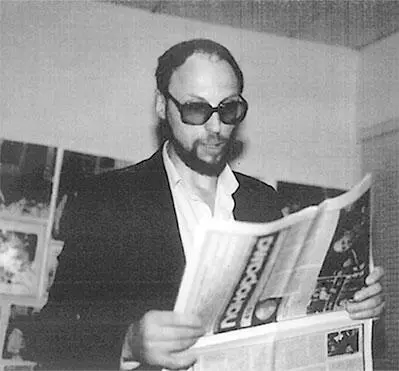

Дмитрий Александрович читает русскоязычную газету «Панорама». Лос-Анджелес (1989). Фото А. Половца

Гостиница Bonaventure. Лос-Анджелес

Летом 1989 года Пригов, Гройс, Алик и я виделись в Москве в студии Ильи Кабакова, притом что сам художник был в Германии [567]. Встреча произошла в гостях у его жены (или уже не-жены) Виктории Мочаловой в чердачной студии, куда нас с Аликом кто-то вел по страшноватым темным проходам и переходам. Были еще Саша Соколов (впервые оказавшийся в Москве после эмиграции) и старый приятель Алика Юра Левин с женой Наташей. Много лет спустя, в 2001 году, я сумела пригласить Кабакова [568]и его жену Эмилию выступить в Беркли вместе с Гройсом, говорившим о его работах; Кабаков представил свой новый пародийный проект, посвященный вымышленному художнику-соцреалисту Шарлю Розенталю, как бы своему альтер эго [569]. (Продукцией иронического альтер эго автора к тому времени уже славился тотальный проект Дмитрия Александровича Пригова.)

Кабаков был знаком с современной теорией и работал в визуальных и словесных жанрах, Пригов же был мастером и того и другого, а также владел искусством перформанса, в том числе музыкального: у него был прекрасный голос, напоминавший иногда контратенор. В его виртуозных выступлениях, которые он сам режиссировал (а иногда и «сценографировал»), звучали самые разные музыкальные ритмы – от крайне замедленных (мантрическое и медитативное буддистское «ом») до крайне быстрых (при этом текст он произносил с поразительной четкостью). В том же 1989 году он показал нам с Аликом записи своих выступлений с музыкантами-джазистами. Тогда же я познакомилась с его женой Надей Буровой, с которой у Пригова были самые близкие, заботливые отношения, отчасти напоминавшие, как мне показалось, отношения сына с матерью.

В июне 1990 года я специально поехала в Сан-Франциско из Лос-Анджелеса, чтобы его послушать и увидеть: Пригов участвовал в международной конференции о литературе, организованной Wheatland Foundation [570], и потряс аудиторию своим «оральным» перформансом с военными мотивами (названия не помню). После выступления мы с Ириной Паперно, которую я тогда с Приговым познакомила, повели его в бар «Везувий» на границе Китайского квартала и North Beach – района, связанного с контркультурой [571]. В 1950-е годы этот бар прославили его завсегдатаи: знаменитые битники Аллен Гинзберг, Джек Керуак [572]и Лоренс Ферлингетти, а впоследствии – такие знаменитости, как Боб Дилан и кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола. Дима (так он тогда предложил нам его называть) рассказывал, что пишет «женские стихи», то есть от лица женщины, избранной для создания очередной маски. Рядом с «Везувием» находится прекрасный книжный магазин (City Lights), основанный Ферлингетти, куда мы, конечно, тоже зашли; затем прокатились по самому престижному старому району Сан-Франциско, чтобы показать Пригову красивейшую дорогу вдоль залива с видом на мост «Золотые ворота».

Как читателю уже известно, во мне есть предпринимательская жилка: я люблю организовывать интересные мероприятия. В первые годы своего пребывания в Беркли я устроила конференцию под названием «When Ivan Met Mickey: Walt Disney's Mark on Sergei Eisenstein» («Когда Иван повстречался с Микки: «след» Уолта Диснея у Сергея Эйзенштейна»). На фотографии, сделанной в Голливуде в 1930 году, Эйзенштейн пожимает руку Микки-Маусу. Имя „Иван“ в названии конференции отсылало к фильму «Иван Грозный», в котором прослеживается влияние «Белоснежки» [573]. На конференцию были приглашены Наум Клейман, хранитель музея-квартиры Эйзенштейна, и киноведы Юрий Цивьян с Михаилом Ямпольским. Эйзенштейн высоко ценил мультфильмы Диснея и считал его великим художником ХХ века. Идея конференции возникла после университетского ужина в честь Цивьяна, во время которого специалист по творчеству Диснея, Расселл Мерит, рассказывал о влиянии Диснея на «Александра Невского».

Оказалось, что Эйзенштейн написал несколько теоретических работ об анимации у Диснея, уделив много внимания «синтезу чувств» и обращению к древнему анимизму. Он писал о том, как у Диснея предметы и животные проходят метаморфозы, в которых ему виделось нечто тотемно-устрашающее. Это объяснило мне мое восприятие коротких диснеевских мультиков в детстве – мне становилось страшно и я отворачивалась при сжатии, растяжении и сплющивании (или другом пугающем преображении) тела какого-нибудь животного. Об этом симпозиуме я рассказала Пригову, которого, как и всех, кто не знает об интересе Эйзенштейна к Диснею, такое сопоставление крайне удивило.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: