Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Название:Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0461-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи краткое содержание

Ольга Матич (р. 1940) – русская американка из семьи старых эмигрантов. Ее двоюродный дед со стороны матери – политический деятель и писатель Василий Шульгин, двоюродная бабушка – художница Елена Киселева, любимица Репина. Родной дед Александр Билимович, один из первых русских экономистов, применявших математический метод, был членом «Особого совещания» у Деникина. Отец по «воле случая» в тринадцать лет попал в Белую армию и вместе с ней уехал за границу. «Семейные хроники», первая часть воспоминаний, охватывают историю семьи (и ей близких людей), начиная с прадедов. «Воля случая» является одним из лейтмотивов записок, поэтому вторая часть называется «Случайные встречи». Они в основном посвящены отношениям автора с русскими писателями – В. Аксеновым, Б. Ахмадулиной, С. Довлатовым, П. Короленко, Э. Лимоновым, Б. Окуджавой, Д. Приговым, А. Синявским, С. Соколовым и Т. Толстой… О. Матич – специалист по русской литературе и культуре, профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это лагерное общение и лагерное искусство напоминают об изображении Бога в «Что такое социалистический реализм»: «Утрачивая веру, мы не утеряли восторга перед происходящими на наших глазах метаморфозами бога, перед чудовищной перистальтикой его кишок – мозговых извилин», о которых говорится в конце статьи [561]. Этот парадоксальный образ Бога и есть то, что Терц назвал «фантасмагорическим искусством», должным прийти на смену социалистическому реализму. Фантасмагорической можно назвать всю прозу Терца, первого советского писателя постсталинской эпохи, возродившего гротескную фантасмагорию модернизма.

Несмотря на то что Розанова нельзя назвать автором фантасмагорической прозы, описание Бога у Терца и его картина с вином с мороженым – в духе Розанова, который фетишизировал тело и его выделения, говоря о них там же, где говорил о Боге и религии.

Вот что писал о Розанове Андрей Белый, тоже повлиявший на стиль Терца: «Разговор сам с собой о всем, что ни есть, <���напоминал> густейшее физиологическое варение предметов мыслительности В. В. ‹…› я подумал, что если бы существовали естественные отправления, подобные отправлениям „просфирни“, то Розанов был бы профессиональным просфирником какого-то огромного храма; да, он где-то пек (в святом месте), а может быть производил беззастенчиво физиологические отправления своей беззастенчивой мысли» [562]. Это описание вполне применимо и к Терцу с его божественной «перистальтикой кишок».

Вскоре после смерти Андрея Донатовича я гостила у Марии Васильевны и мы с ней ходили на кладбище в Фонтене-о-Роз, где он похоронен. Я принесла ему на могилу цветы. Оказалось, что на том же кладбище похоронена художница Александра Экстер – автор замечательных декораций и костюмов для «Саломеи» Уайльда в постановке Таирова (1917), которой я тогда как раз интересовалась.

Дмитрий Александрович Пригов, Борис Гройс и другие (О концептуалистах)

Осенью 2014 года, прилетев в Москву на конференцию, посвященную памяти Виктора Марковича Живова, я, как всегда, пошла в мой любимый московский музей – Третьяковскую галерею на Крымском Валу. Когда я открыла для себя этот музей в 1991 году, меня поразила не только его замечательная экспозиция русской живописи начала ХХ века, кончавшейся соцреализмом (он оказался интереснее, чем я думала), но и то, что я была чуть ли не единственным посетителем. В этот раз главным событием для меня стала ретроспективная выставка Дмитрия Александровича Пригова и осознание того, что его мультимедийные проекты, как он часто называл свои работы, действительно являются Gesamtkunstwerk (пусть это понятие, возникшее в XIX веке, не соответствует дискурсу Пригова). Вагнер применял его к опере; впрочем, в перформансах Пригова иногда он почти поет.

У художников-концептуалистов соцреализм иногда перетекал в сюрреализм – ведь они и сосуществовали в 1930-е годы. Для Пригова главным сюрреалистом стал Рене Магритт, у которого язык был важной составляющей визуального образа. Например, его знаменитый глаз с плывущими на синем фоне облаками загадочно называется «Фальшивое зеркало», подталкивая зрителя к интерпретации: «Как свести воедино словесное фальшивое зеркало и изображение глаза с плавающими в нем облаками? И как соотносится внешний и внутренний мир в „Фальшивом зеркале“»? С одной стороны, глаз, в котором плывут облака, уподобляется окну в небо; с другой – облака отражаются в глазе как в зеркале»; с третьей – его черный зрачок загадочно всепроницающ [563]. Огромный глаз Магритта (правда, без облаков) проник в творчество Пригова; он отсылает и к божественному, и к политическому надзору, при этом оставаясь загадочным, как и его окна, черные дыры и другие скважины, сквозь которые зритель возносится или проваливается в иные миры.

Рене Магритт. Фальшивое зеркало (1928). Музей современного искусства. Нью-Йорк

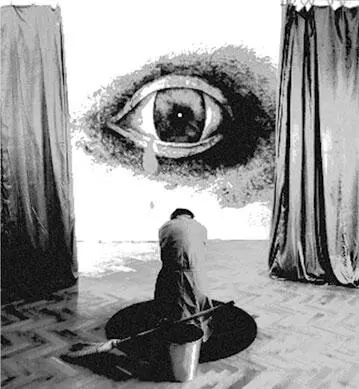

Дмитрий Пригов. Плачущий глаз (Для бедной уборщицы). Новая Третьяковская галерея (2014)

Некоторые из проектов Пригова были превращены в инсталляции уже после его смерти, специально для этой выставки. В одной из них в незабываемой приговской «оральной» манере звучал пародийно-драматический текст, сопровождавший перформанс, спроецированный на одну из стен. На другой стене демонстрировался концептуально-иронический анимационный фильм по эскизам Пригова; зрителю-слушателю предлагалось идентифицироваться с «бедной уборщицей» – один из лейтмотивов выставки. Инсталляция «Плачущий глаз бедной уборщицы» сопровождалась огромным глазом с вытекающей красной (кровавой?) слезой.

Может быть, эта выставка была оформлена лучше всех, виденных мной в России, и я за Пригова порадовалась и тихо поаплодировала.

Звоня мне по телефону, он всегда начинал разговор словами «Ольга Борисовна, вас беспокоит Дмитрий Александрович». Раньше ко мне так обращался другой Дмитрий – Дмитрий Сергеевич Лихачев в мой первый приезд в Советский Союз в 1973 году. Я хорошо помню свое первое впечатление: в зал на лекцию в Пушкинском Доме вошел красивый пожилой господин, напомнивший мне моего деда Билимовича; это и был Лихачев. Мое любимое воспоминание о Дмитрии Сергеевиче – прогулка по Петербургу Раскольникова, от дома в Столярном переулке, где он жил, к процентщице, восстановленная Николаем Анциферовым в «Петербурге Достоевского» [564]. Однажды Лихачев пригласил меня к себе домой. Во время ужина он вдруг громко включил радио и снял с телефона трубку; жестом показав, что квартира прослушивается, Лихачев шепотом рассказал присутствующим о самоубийстве машинистки Солженицына. Произошло это в результате долгих допросов КГБ, на которых она рассказала, где хранится рукопись «Архипелага ГУЛАГ» [565].

Дмитрий Александрович, как известно, тоже пострадал от КГБ – в начале перестройки его посадили в психушку за то, что он развешивал по Москве плакаты с цитатами, например из Некрасова: «Помни, поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», но под давлением общественности вскоре выпустили. Время изменилось. Мое любимое воспоминание о нем – виртуозный перформанс «Мантры высокой русской культуры»: у нас в Беркли он исполнил первую строфу «Евгения Онегина» на буддисткий лад.

Трудно представить себе более непохожих друг на друга «деятелей культуры», чем Лихачев и Пригов, но таково ассоциативное мышление, ход которого я здесь воспроизвожу: одно воспоминание цепляется за другое; в данном случае они связаны исключительно по внешнему признаку – через имена. Если немного задуматься, то можно прийти к выводу, что в приговской приверженности полной форме обращения – по имени и отчеству – были не только эксцентричность и ирония. Как мне кажется, в ней отражалось желание – скорее всего, осознанное – держать дистанцию между собой и окружающими. Впрочем, в творчестве Дмитрия Александровича наряду с пародийной иронией была и своего рода лирика, которую в 1980-е годы он назвал «новой искренностью». Хотя концептуалисты и отвергают психологические объяснения своего творчества, Пригову обращение к концептуальному художественному методу давало возможность скрывать свою субъективность. Когда он гостил в Беркли, он рассказал мне, что в детстве болел полиомиелитом, что сказалось на его психике, несколько отдалив его от мира.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: