Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Название:Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0461-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи краткое содержание

Ольга Матич (р. 1940) – русская американка из семьи старых эмигрантов. Ее двоюродный дед со стороны матери – политический деятель и писатель Василий Шульгин, двоюродная бабушка – художница Елена Киселева, любимица Репина. Родной дед Александр Билимович, один из первых русских экономистов, применявших математический метод, был членом «Особого совещания» у Деникина. Отец по «воле случая» в тринадцать лет попал в Белую армию и вместе с ней уехал за границу. «Семейные хроники», первая часть воспоминаний, охватывают историю семьи (и ей близких людей), начиная с прадедов. «Воля случая» является одним из лейтмотивов записок, поэтому вторая часть называется «Случайные встречи». Они в основном посвящены отношениям автора с русскими писателями – В. Аксеновым, Б. Ахмадулиной, С. Довлатовым, П. Короленко, Э. Лимоновым, Б. Окуджавой, Д. Приговым, А. Синявским, С. Соколовым и Т. Толстой… О. Матич – специалист по русской литературе и культуре, профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Бунге назначил Пихно чиновником особых поручений в Министерство финансов, где он в основном занимался разработкой тарифных вопросов с 1886 по 1888 год. Витте, знавший Пихно еще по Киеву, в своих воспоминаниях с явным удовольствием пишет о том, что Константин Победоносцев, узнав о его незаконной личной жизни, способствовал его увольнению. Как утверждают другие источники, он вернулся в Киев из-за разногласий с новым министром финансов И. А. Вышнеградским. Скорее всего, имело место и то и другое. Любопытно и то, что Витте считал Пихно либералом в отличие от себя – это потому что Дмитрий Иванович поправел только в самом начале ХХ века – после возникновения революционных настроений в России [109]. Начинал он как сторонник либеральных экономических реформ и ограниченного самодержавия, но после революции 1905 года возглавил киевский отдел черносотенного Союза русского народа. Витте также пишет, что его разногласия с Пихно «вынудили его принять участие в основании газеты „Киевское Слово“», чтобы иметь свой печатный рупор в Киеве [110]. Это было в 1886 году.

После смерти моего прадеда В. Я. Шульгина Д. И. стал не только главным редактором «Киевлянина», но и женился на его вдове, которая была на семь лет старше. От нее он имел еще двух сыновей, Павла и Дмитрия. Поль, как в семье называли первого, был поэтом – писал и переводил стихи под псевдонимом Paul Viola. В его сборнике «Прелюдии творчества» (1908) имеются переводы французских символистов, например двух Полей, Верлена и Бурже, а также Бодлера и поэта-парнасца Сюлли-Прюдома [111]. Митя в основном занимался имениями отца на Волыни и, как мама говорила, ничем особенным не отличался.

В год смерти прабабушки (1878) они с мужем находились за границей. Она умерла в Ментоне (Франция) от туберкулеза, но ее тело привезли в Киев, где она похоронена рядом со своим первым мужем на Байковом кладбище [112]. Именно ее тройное зеркало в стиле japonisme, тогда модном, висит у меня как фетиш семейной памяти [113].

Амурные отношения Пихно с женщинами в шульгинской семье не остановились на прабабушке. Вскоре после смерти Марии Константиновны Дмитрий Иванович сошелся с ее старшей дочерью Павлой (Линой). У них родилось еще трое сыновей: Филипп, Александр и Иван. Жениться на своей падчерице оказалось невозможным, пусть между ними и не было родственной крови. Видимо, об этих отношениях и пишет Витте. Чтобы «узаконить» своих сыновей, Пихно заплатил некоему Александру Могилевскому, который женился на двоюродной бабушке фиктивным браком. (После свадьбы его никто больше не видел; слава Богу, говорила мама, тетю он не шантажировал.) Мама, любившая своего деда, его в конечном счете не осуждала, несмотря на то что киевское общество в свое время подвергло ее любимую тетю остракизму. Снова сработал принцип «all in the family».

Я знала их младшего сына, дядю Ваню, жившего в Монтерее, где, как и мама, он преподавал русский язык в Военной школе языков, а до этого сербскохорватский в Беркли, где я теперь преподаю. Он хорошо знал языки, к тому же у него была незаурядная память, которую он проявлял в особенности по всеобщей истории. Когда у нас дома нужно было проверить какой-нибудь исторический факт, мы звонили дяде Ване и он неизбывно знал правильный ответ, но создать аргументацию на основе своих знаний не умел. Именно у него я получила генеалогическое дерево Шульгиных и Пихно, притом что он придерживался официальной версии. Мама ни разу не слышала, чтобы Ваня говорил о Пихно как о своем отце, называя его Дмитрием Ивановичем. В его генеалогии В. В. был сыном Шульгина, а он и его братья Могилевского. Таким образом стирались сложные родственные отношения и вопрос о том, каким родством Ваня, Саша и Филя относились к В. В. Победило комфортное и комильфотное решение – что они были племянниками В. В., Поля и Мити, кем действительно являлись по материнской линии. Тем самым зачеркивалась отцовская линия, по которой они являлись братьями. Такую же позицию занимал В. В. Видимо, так всем было легче, что неудивительно.

Старший, Филя, с которым В. В. близко дружил, был самым талантливым, к тому же очень красивым. Как пишет Шульгин, у него были длинные ресницы: «Иногда на весь дом раздавался крик: „Ресница! Ресница!“ Сначала недоумевали, потом научились вытаскивать из его глаз загнувшиеся ресницы» [114]. Он учился в Академии художеств и стал скульптором, свои статьи в «Киевлянине» подписывал псевдонимом Эфем, а в «Азбуке», тайной разведке, организованной В. В. во время Гражданской войны, его шифр был «Ять» (последняя буква алфавита). Филя возглавлял ее одесское отделение. В 1920 году он там был арестован Чека и расстрелян, несмотря на попытки обменять его на большевика, находившегося в плену у белых [115]. К тому времени Пихно умер, а мамина тетя Лина узнала о смерти старшего сына только в эмиграции. Она с младшими сыновьями эвакуировалась с врангелевскими войсками, как и семья моей матери. О ее троих сыновьях бытовала фраза из «Конька-Горбунка»: «Старший умный был детина, / Средний сын так и сяк, / Младший вовсе был дурак».

Лина / Павла Витальевна Шульгина (конец XIX века)

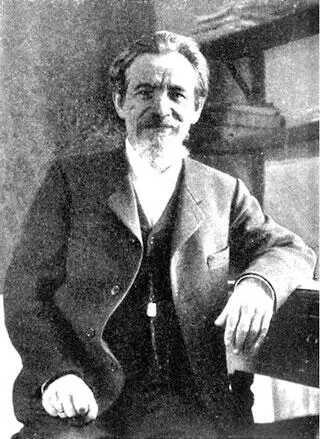

Дмитрий Иванович Пихно (1906)

Сама Лина Витальевна Могилевская (1964–1945) была незаурядной женщиной. Она не только воспитывала детей отца и два поколения Пихно, но и вела деловую сторону «Киевлянина», начиная после смерти матери, а временами исполняла роль редактора. При Пихно и В. В. она заведовала литературной частью газеты и печатала, среди других, еще совсем молодых Куприна и Бунина – мама рассказывала, что, прочитав какой-то текст Куприна, тетя Лина ему снисходительно написала: «Пишите дальше!» (двоюродная бабка писателя явно не знала, пусть она, по словам мамы, и была весьма интеллигентной).

После смерти мужа она сошлась с Ф. Н. Левицкой, врачом, которая вместе с ней эмигрировала в Белград, где они похоронены в одной могиле. Вполне понятно – сыновья ее не любили. Бабушка Лина покончила с собой в 1945 году, почему именно, никто не знает. Может быть, потому, что ее брата арестовали и увезли в Советский Союз, но это лишь моя догадка. Мама рассказывала, что Шульгины держали при себе яд, чтобы в случае потребности его использовать. Так это было или нет, уже никого не спросишь.

Сторонник, чтобы не сказать соратник, Столыпина, Пихно присутствовал в киевской опере на «Сказании царя Салтана», когда Дмитрий Богров стрелял в премьер-министра (1911). Мама рассказывала, что Дмитрий Иванович сидел в четвертом ряду партера у прохода, видел, как во время антракта в направлении сцены быстро прошел какой-то человек, и услышал выстрел, смертельно ранивший Столыпина, стоявшего у оркестровой рампы лицом к залу. Николай II, которого тот сопровождал в Киев, видел, как он его перекрестил [116]. Столыпину оказывал первую помощь профессор и лейб-хирург Г. Е. Рейн, бывший в хороших отношениях с Пихно [117]. В нашей семье очень возмущались, что революционер и анархист Богров, работавший также, как потом выяснилось, в Охранке, получил от главы Киевского охранного отделения пропуск в оперу. Тот наверняка знал как о его сотрудничестве с Охранкой, так и о революционных настроениях. Возмущались также, что, не дождавшись похорон Столыпина, Николай II с семьей уехал к себе в Ливадию. Как известно, Столыпин завещал, чтобы его похоронили там, где убьют. Пихно сопровождал гроб во время похорон в Киеве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: