Андрей Кончаловский - Возвышающий обман

- Название:Возвышающий обман

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Совершенно секретно

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89048-033-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Кончаловский - Возвышающий обман краткое содержание

Новая книга выдающегося русского кинорежиссера Андрея Кончаловского «Возвышающий обман» следом за первой, «Низкими истинами», рассказывает о жизни автора в России, Европе, Америке, о звездах экрана и сцены, с которыми сводила его судьба, о женщинах, которых любил, о рождении фильмов и спектаклей, не раз вызывавших яростные полемики, о творческой кухне режиссера, живых обстоятельствах создания его прославленных постановок, перипетиях их зрительских и фестивальных судеб. Как и прежде, автор обнаженно откровенен, говоря о драматических обстоятельствах и своей творческой и личной жизни, которые, впрочем, неразделимы, — в них единая страсть, единые духовные ориентиры, единая линия судьбы.

Возвышающий обман - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наташа меня очень любила. Хотела от меня избавиться. Я не давал ей развода. Боялся, что назло мне выйдет замуж за первого встречного дурака.

— Пока не кончишь ВГИК, развода не получишь, — сказал я.

Состояние по Троцкому — ни мира, ни войны. Наташе я дал развод, когда встретил Вивиан и понял, что женюсь. Это было уже в конце «Дворянского гнезда».

Когда я монтировал «Дворянское гнездо», от страха, что что-то не получится, не сложится, появились странные монтажные прорезки — пейзажами, кадрами девочки с цветами, намеренно нерезко снятыми: девочка вдруг стала лейтмотивом картины. Я в монтаже стал искать то, чего в замысле не было, — ощущение рифмы. Эта девочка проходит через картину как символ, мечта, греза...

К «Дворянскому гнезду» отношусь неравнодушно, трогательно о нем вспоминаю, хотя и вижу, насколько картина не получилась — по отношению к задуманному. Снимай я ее 10 лет спустя, она бы соответствовала задуманному не в пример больше. В «Романсе» я уже сумел столкнуть два мира, один разрушить другим — прозаическим черно-белым финалом убить приподнято романтический стиль первой части. Наверное, без «Дворянского гнезда» не было бы «Романса».

Да, в картине не удалось главное — выстроить драматургическое напряжение, но какие-то удачи в ней все же были. Удалось выстроить атмосферу имения, дворянского быта. Но все дело в том, что строил я ее для того, чтобы потом показать грубость русской жизни, ее изнанку. Красота и изящество получились, а грубость я, дурак, отрезал. Смонтировав картину, подумал, что эта новелла не нужна, что неверно ее снял. Мало того, что я ее отрезал, — отдал на смыв. Идиот!

Мне казалось, что картина с этим финалом разваливается. А, может быть, именно благодаря тому, что с черно-белым финалом другого стиля картина разваливалась, она могла бы стать явлением в кино того времени. Там был художественный ход, серьезный режиссерский замысел. Это не формальный прием, не игра со стилем, а разрушение одним содержанием другого. В этом суть, а не просто в поиске языка. Кишка оказалась тонка. Показалось, что картина слишком длинна, не хотелось осложнений с прокатом. Возобладал страх. Может быть, этот страх помешал мне сделать мои шедевры — страх переступить черту дозволенного. Все время я писал в своих дневниках: «Перешагнуть черту» — и никогда ее не переступал. Следовал здравому смыслу. Слишком много во мне его оказалось. А шедевры создаются тогда, когда о здравом смысле забываешь.

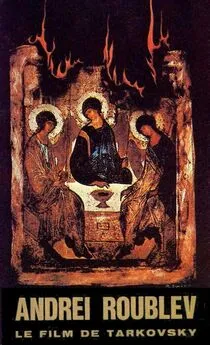

Тарковскому «Дворянское гнездо» резко не понравилось. Правда, к следующей моей картине — «Дяде Ване» он отнесся весьма одобрительно, но все, что я делал вслед за тем — и «Романс о влюбленных», и «Сибириаду», и мои американские картины, — не воспринимал всерьез.

Последние годы, время создания четырех его последних картин, мы практически не общались. Наши творческие позиции разошлись до степеней, уже непримиримых. Наверное, это типично русская черта — чрезмерность. Хотя, казалось бы, что делить? Всем хватит места на земле.

Я отвечал Тарковскому подобным же неприятием. Считал претенциозными и «Ностальгию», и «Жертвоприношение». Считал, что он больше занят поиском себя самого, чем истины. Он чем-то напоминал мне ту самую розановскую вдову, смотрящуюся на себя в зеркало. Даже желание сохранить раз найденный стиль, казалось мне, подавляло смысл его фильмов. Конечно, это субъективно.

Быть объективным мешают мне долгие годы, связавшие нас дружбой, совместной работой, соперничеством, ревностью. Мешают и постоянные сомнения: каждый, наверное, подвержен им в оценке людей, мотивировок их поступков. Прежде всего я имею в виду фильмы: они и есть главные поступки режиссера. Думаю, не один я — все, кто пишет о нем сегодня, в большей или меньшей мере предвзяты.

Правда, есть и критерии вполне объективные — к примеру, отзывы, которые он получил на Западе. Там отношение к нему было гораздо менее подвержено влиянию партийных схем. И оно свидетельствует, что Андрей потряс устоявшиеся основы, поставил себя в ряд истинных художников.

Бергман считал Тарковского единственным из режиссеров, кто проник в мир сновидений. Тот мир, который Бергман лишь интуитивно нащупывал, Тарковский сумел воплотить в кино. Большей похвалы Андрей не мог и ждать. Он глубоко ценил каждое бергмановское слово о своих картинах. Правда, Бергман сказал и то, что последние картины Тарковский снимал уже «под Тарковского», — но это написано, когда Андрея уже не стало.

Как ни странно, Андрей снится мне чаще, чем кто-либо. Я с ним разговариваю во сне, даже летал с ним по квартире. Мне самому это удивительно. Родная мать и та столько мне не снится. Видимо, что-то связанное с ним проходит через всю мою жизнь. Чувствую, что конфликт, разъединивший нас, продолжается и поныне.

Да, он кажется мне обескураживающе претенциозным: серьезность его отношения к собственной персоне не оставляла места для иронии. Он ощущал себя мессией. Не думаю, что подобное качество помогает художнику. «Юмор, направленный на самого себя, спасает от самовлюбленности», — говорил Михаил Чехов. Подобное отношение к себе мне ближе.

Тарковский был пленником своего таланта. Его картины — мучительный поиск чего-то, словами невыразимого, невнятного, как мычание. Может быть, это и делает их столь привлекательными. По сравнению с ним я, видимо, всегда оперировал более традиционными категориями. Наше расхождение началось на «Рублеве». И главная тому причина — чрезмерность значения, придаваемого себе как режиссеру.

Снимая сцену, я стремлюсь быть очень жестким ко всему, что снимаю. Всегда хочу делать сцену максимально выразительной за счет ее сокращения. Сейчас в этом отношении я стал еще жестче, чем прежде. Андрей добивался того же за счет удлинения и в этом был самоубийственно непреклонен. Его мало интересовало, как воспримется сцена зрителем, — он мерил все тем, как она действует на него самого.

Он часто повторял бунинскую фразу: «Я не золотой рубль, чтобы всем нравиться». Я же не считал, как и не считаю сейчас, что облегчать зрителю восприятие означает пойти ему на уступку. И Пушкин, вовсе не склонный поступаться достоинством искусства, считал: «Народ, как дети, требует занимательности, действия... Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством». Будущее воздействие фильма я всегда старался поверять тремя этими эмоциями. А Андрей говорил об аккумуляции чувства, вырастающего из абстрактного мышления.

Первым толчком к расхождению стало сомнение в том, что он правильно работает с актерами. На съемках «Рублева» он так заталдычил им головы своими рассуждениями, что они уже перестали понимать, как и что делать. Я говорил ему:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: