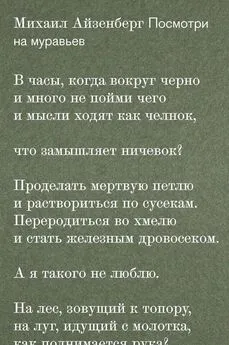

Михаил Айзенберг - Оправданное присутствие: Сборник статей

- Название:Оправданное присутствие: Сборник статей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-98379-025-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Айзенберг - Оправданное присутствие: Сборник статей краткое содержание

В книгу поэта и критика Михаила Айзенберга «Оправданное присутствие» входят статьи, в основном написанные в последние годы. Их сквозная тема – современное состояние русской поэзии, которое автор понимает как качественно и принципиально новое. Разбор частных поэтик и персоналий постепенно выводит рассмотрение в более общий план – к описанию симптомов нового поэтического сознания. На вопрос «что такое стихи сегодня» автор не дает однозначного ответа, но и не уклоняется от него.

Оправданное присутствие: Сборник статей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

О сложных отношениях «филологической школы» с печатным станком уже упоминалось вскользь. Не стоит очередной раз объяснять, чем диктовались эти отношения «в свое время», но и сейчас они не слишком просты. Можно сделать вывод, что отношения окончательно сложились – вполне определенным образом.

Чемпион здесь, пожалуй, Леонид Виноградов. В общем литературном пространстве «филологической школы» Виноградов выбрал себе самую удаленную точку и как будто не собирается менять местонахождение. Из одной антологии в другую кочуют несколько его строчек:

Мы фанатики, мы фонетики.

Не боимся мы кибернетики.

И еще несколько, возможно, случайных. Тех же «фонетиков» цитирует Лев Лосев, говоря о Виноградове как о «серьезном, последовательном и лиричном абсурдисте». [4]Даже ограниченное знакомство с текстами Виноградова все-таки позволяет кое-что добавить к этой характеристике. Хотя бы то, что в своих коротких вещах Виноградов развивает оригинальный жанр парадоксального афоризма. Что Виноградов вообще изобретатель новых жанров, а его замечательные книжки-объекты принадлежат одновременно и литературе, и каким-то смежным видам искусства. Их художественный эффект непосредственно связан с разного рода неожиданностями, ждущими читателя (зрителя?) при медленном перелистывании, и как любой «визуальный объект» они совершенно не поддаются неаутентичному воспроизведению.

Сказать что-нибудь о стихах Александра Кондратова я сейчас не решусь. Немногие опубликованные вещи напоминают фрагменты какого-то цельного и на редкость объемного литературного проекта. Судить нужно о целом, а детали не дают такой возможности.

Кондратов и Виноградов, пожалуй, самые «непроявленные» авторы этого круга. Но выявить какие-то закономерности возникновения и роста поэтической популярности очень сложно, да это и не наша тема. Владимир Уфлянд, например, известен не один десяток лет, и сама его известность имеет уже какую-то свою биографию. Об Уфлянде нередко писал Иосиф Бродский, считая его одним из двух своих учителей. Сейчас уже сложно обнаружить подлинный источник влияния. Очередную литературную загадку помогает решить проницательный Лев Лосев: «Подлинность поэзии Уфлянда в том, что он не встает на табуретку, чтобы петь стихами, а лишь слегка модулирует звучащую вокруг речь – то контрастными сочетаниями, то метрической паузой, а главное – своими изумительными рифмами. (Кстати, если Бродский чему-то и научился у Уфлянда, как он любит говорить, то, скорее всего, этой свободе обращения с обыденной речью и искусству рифмовать». [5])

Уфлянд одним из первых в новой русской поэзии обнаружил возможность полного литературного отстранения: раздельного существования автора и героя. Именно герой (то есть герой, играющий автора) становится предметом творческого замысла, творческого изобретения. Черты героя, его словарь, его образ мыслей и составляют суть поэтического высказывания. Стихи Уфлянда сродни пародийной прутковской стилизации анонимного – в природе не существующего – образца, симулирующей и серьезность мысли, и образ автора в целом.

Крестьянин крепок костями.

Он принципиален и прост.

Мне хочется стать Крестьянином,

вступив, если надо, в колхоз.

Автор здесь стилизован в той же степени, что и высказывание: он становится персонажем произведения. Этот автор-персонаж – некий условный «советский человек», наделенный всеми полагающимися добродетелями, но одержимый страстью выражать свои чувства в соответствующих – не слишком ловких, несколько топорных – выражениях, дающих эффект и абсурдный, и уморительный одновременно. К реальному Уфлянду он явно не имеет никакого отношения, но это «вживание в роль» предполагает какое-то любование (пусть издевательское) избранным образцом и, главное, необходимость «чужого» языка. Это совсем новый симптом. Много позже такие вещи проявят и разовьют соцарт и концептуализм.

Я дважды цитировал высказывания Льва Лосева о поэзии его друзей и еще не раз с трудом удерживался от того, чтобы передоверить высказывание именно ему. Короткие характеристики Лосева на редкость точны, и в них есть крепость – следствие долгой, хорошей «выдержанности». Это неудивительно. «Мои творческие запросы сполна удовлетворялись чтением их чудных сочинений», – пишет Лосев в предисловии к первой книге своих стихов «Чудесный десант» («Эрмитаж», 1985), перечисляя имена Кулле, Ерёмина, Виноградова и Уфлянда (а еще Бродского, Горбовского и Рейна). Так Лосев объясняет читателю, почему сам начал писать стихи только в тридцать семь лет. Объяснение одновременно и очень откровенное, и очень подозрительное. Исследователю стоило бы подыскать собственную версию.

Впрочем, биография писателя – часть его интеллектуальной собственности, и в нашем случае авторская воля накладывает вето на подозрения в своеобразной литературной мистификации. Решение Лосева явно не случайно: в нем заметен серьезный литературный (если не философский) подтекст.

37 – цифра для поэта очень значащая. Смерть в этом пушкинском возрасте по-своему почетна, она традиционно подтверждает подлинность дара и масштабность призвания. В таком свете решение о начале поэтической деятельности в тридцать семь лет выглядит творческой новацией, – хотя бы из-за необычности и смелости авторской рефлексии. Это как бы жизнь-с-конца.

Но Лосев так выворачивает свой возрастной сюжет, что тот начинает работать не против, а на него. Читательский опыт и точное знание ситуации определили способ его литературного существования: на границах чужих зон, в не замеченных другими лакунах. Принадлежность Лосева к «филологической», «ленинградской» и так далее школам и очевидна, и совершенно формальна. Его поэтический ареал как будто покрывает всю наличную, готовую поэзию, но при этом автор находит там места, совершенно необитаемые.

Любой пишущий сразу же ревниво заинтересуется такой историей с литературной географией. Чем утешить беднягу? Разве что вместе с ним постараться понять поэзию Лосева как развивающийся сюжет, в который не всякий решится вписать свою литературную судьбу.

Лосев – профессиональный филолог, и это очень чувствуется в его стихах. Как профессионал, он понимает, что нельзя придумать новую поэзию, но можно создать новый род авторства: можно изменить речевое поведение . Прямой риторический ход (свойственный, например, Бродскому) Лосев подменяет риторической оговоркой, скороговоркой, дополнением, комментарием. Ослышки и каламбуры, контаминации, полуанекдотические детали («Под стрехою на самом верху / непонятно написано ХУ») заведомо не претендуют на высокие значения. Слова находятся друг с другом в каких-то нервических усмешливых контактах. Кроме того, Лосев прямо вводит в стих такие жанры, как мемуар, очерк, фельетон. Иногда целиком отдает высказывание антагонисту или речевому антиподу, и таких вещей у Лосева очень много («Деревенская проза», «Валерик» и др.). Многие его вещи можно принять за пародию на те стихи, которые мог бы писать Лосев, если бы не был так образован и так склонен к рефлексии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: