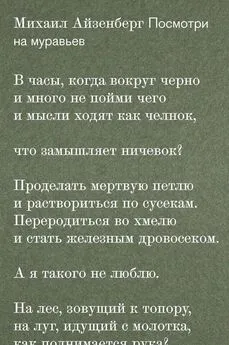

Михаил Айзенберг - Оправданное присутствие: Сборник статей

- Название:Оправданное присутствие: Сборник статей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-98379-025-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Айзенберг - Оправданное присутствие: Сборник статей краткое содержание

В книгу поэта и критика Михаила Айзенберга «Оправданное присутствие» входят статьи, в основном написанные в последние годы. Их сквозная тема – современное состояние русской поэзии, которое автор понимает как качественно и принципиально новое. Разбор частных поэтик и персоналий постепенно выводит рассмотрение в более общий план – к описанию симптомов нового поэтического сознания. На вопрос «что такое стихи сегодня» автор не дает однозначного ответа, но и не уклоняется от него.

Оправданное присутствие: Сборник статей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как ныне прощается с телом душа.

Проститься, знать, время настало.

Она – еще, право, куда хороша.

Оно – пожило и устало.

«Прощай, мой товарищ, мой верный нога,

проститься настало нам время.

И ты, ненадежный, но добрый слуга,

Что сеял зазря свое семя.

И ты, мой язык, неразумный хазар,

умолкни навеки, окончен базар».

Возраст автора и возраст его поэтики не всегда совпадают. Охотное самопародирование и «ирония стиля» делают Лосева автором следующего по отношению, скажем, к Бродскому поколения (хотя реально он даже старше Бродского на три года). При желании его поэтику можно описать только в терминах постпоэзии: иронический коллаж, цитатность, жанровая амбивалентность (перманентное «опрокидывание» высоких жанров в низкие и наоборот).

И такое описание станет безусловной критической ошибкой, вызванной отсутствием «общего плана», то есть невниманием к тому сюжету, о котором только что шла речь.

Литературная судьба Лосева – это, как нам кажется, действительно жизнь от конца к началу. И с самого начала (конца?) ее сопровождает точное понимание литературной ситуации со всеми тягостными условиями и как будто неразрешимыми проблемами. Но такая ситуация и сама по себе проблема: проблема, требующая частного решения. Это данность, но данность податливая. Каждый волен что-то в ней изменить – себе на пользу и другим в пример.

Обозначая начальные условия своей поэтической деятельности, Лосев демонстрирует незаурядное авторское смирение, тщательно маскируется и выдает себя за поэта «после поэзии», шагающего вслед поэту-герою по-клоунски мешковато, умело неуверенно. Так – заранее заявляя о своей непритязательности, дополнительности – стихи накапливают энергию преображения и прорыва. Ускользают из-под спуда внешних характеристик, чтобы на вольном движении интонации или перебое лирического дыхания вернуться в ту «родную речь», чей облик (чудесно подделанный под частотный словарь) завершает стихотворение «Иосиф Бродский, или Ода на 1957 год»:

душа крест человек чело

век вещь пространство ничего

сад воздух время море рыба

чернила пыль пол потолок

бумага мышь мысль мотылек

снег мрамор дерево спасибо

«От окраины к центру» – все помнят это название раннего стихотворения Бродского. Такой путь в поэзии прошел Лосев. И его заслуга не становится меньше оттого, что победу над внешними обстоятельствами (прежде всего над той самой «литературной ситуацией») он разделил с несколькими своими друзьями.

Мелькнувшие в нашем обзоре слова об общем литературном пространстве требуют пояснений. Начнем с самого незамысловатого: с неустранимого и, видимо, естественного свойства любого подпольного кружка ощущать себя не фрагментом общей картины (карты), но самостоятельной литературой. Похоже, что к середине восьмидесятых годов все поле русской словесности составляло прихотливое сочетание таких «малых» литератур. Но есть несколько обстоятельств, выделяющих «филологическую школу», отличающих ее от большинства других поэтических групп. Они были одни из первых, однако соединение оказалось настолько прочным, что и сейчас, через сорок с лишним лет, можно говорить о них как о круге друзей и литературных единомышленников. И наконец, главное: их вариант «отдельной» литературы на редкость убедителен.

Художественное пространство, образованное «филологической школой», не просто многоугольно. Оно имеет какую-то умножающуюся степень сложности и не поддается разовому критическому охвату. Оно напоминает помещенную в комнату расширяющуюся вселенную.

К определению подполья

Андеграунд как понятие, на мой взгляд, синонимичен андеграундному сознанию. То есть появление андеграунда хронологически совпадает с тем, что какие-то люди восприняли свое подпольное положение не как несчастье, а как вынужденную норму и перестали чувствовать себя выпавшими из времени одиночками. По-видимому, интуитивное понимание своей принадлежности будущему, а не прошлому и заставляло их искать союзников: поисковая работа требовала общего плана и сравнимых вариантов.

Можно вспомнить, что первые известные нам вольные объединения существовали уже в пятидесятые годы: лианозовская группа (Е. Кропивницкий, Вс. Некрасов, Я. Сатуновский, Г. Сапгир, И. Холин), кружок Черткова (Л. Чертков, С. Красовицкий, А. Сергеев, В. Хромов и другие), «филологическая школа» (Л. Виноградов, М. Ерёмин, А. Кондратов, С. Кулле, Л. Лосев, В. Уфлянд). Мне кажется, что именно эти три отряда подошли тогда с разных сторон к границам «неведомой земли».

Уже в то время накапливающиеся исключения стали проявлять какое-то новое правило. Перестали казаться естественными действия начинающих авторов, которые, как водится, ищут признания сначала в узком кругу, потом у знаменитых и почитаемых ими литераторов, а там и у широкой читательской аудитории. Кто-то ограничивался вторым пунктом привычного маршрута, кто-то – и первым. Но основной новацией стала как раз недопустимость сравнения творческого пути с таким укороченным (или отсроченным) маршрутом. Андеграунд – не только другое отношение к появлению своих вещей в печати. Это другое литературное состояние, другое качество жизни. Андеграунд не был общностью единомышленников (разумеется, не был и литературной школой). Противостояние системе объединяло людей, но основой их действий было, скорее, отстояние . Важно понять уникальность отношений, в которых находились между собой литературная работа и жизнь, быт и поведение. Эти области в любом случае ставят одна другой свои условия, но здесь, в подполье, это начиналось сразу, с первых шагов. Поиск новой литературной формы был неотделим от нового состояния сознания и иного строя жизненного дыхания.

Рискну сказать, что ритм таких художественно-жизненных движений был почти биологичен: невыносимую пустоту нужно было как можно скорее заполнить какой-то «нервной тканью». Тканью словесности, общения, существования. Обособленная жизнь в малом круге должна была впустить в себя воздух большой жизни. (Недаром метафоры воздуха, удушья и двойного дыхания стали для андеграунда самыми ходовыми.) Короче, нужно было дышать тем, чего не было. А не было почти ничего. Только первые кислородные толчки новой стиховой речи и уже почти умозрительный воздушный ток, идущий из Серебряного века.

Несовпадение кружковой нормы и окружающей действительности оправдывалось тем, что все обыденно-нормальное осталось за дальними временными границами. Любой текст Серебряного века, любой фрагмент биографии был органически несовместим с советской жизнью и начинал ее разъедать. А отношения с этим временем перерастали идею культурной реабилитации, постепенно становясь почти личными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: