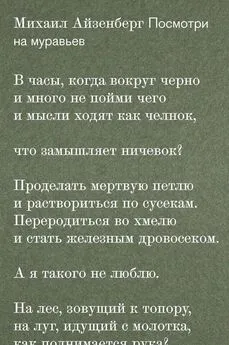

Михаил Айзенберг - Оправданное присутствие: Сборник статей

- Название:Оправданное присутствие: Сборник статей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-98379-025-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Айзенберг - Оправданное присутствие: Сборник статей краткое содержание

В книгу поэта и критика Михаила Айзенберга «Оправданное присутствие» входят статьи, в основном написанные в последние годы. Их сквозная тема – современное состояние русской поэзии, которое автор понимает как качественно и принципиально новое. Разбор частных поэтик и персоналий постепенно выводит рассмотрение в более общий план – к описанию симптомов нового поэтического сознания. На вопрос «что такое стихи сегодня» автор не дает однозначного ответа, но и не уклоняется от него.

Оправданное присутствие: Сборник статей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И разговор, и художественное действие имеют тайной целью какую-то точку осмысленного присутствия, точку существования . Мы ничего не знаем заранее, гарантии невозможны, риск не снят. Но что-то в нас отчаянно сопротивляется размыванию и уравнению, расслабляющему облегчению жизни и представлению о себе как о частице в силовом потоке. По крайней мере, в этом сопротивлении мы уверены, уж оно-то не фиктивно…Есть с чего начинать новый разговор.

Чистый лист [8]

Постановление о девяностых годах прошлого века как начале современности легко принять за акт поколенческой экспансии. Есть у него, к счастью, и другое содержание, его-то мы и попытаемся предъявить.

Поэзию последнего десятилетия было бы корректно называть не новой, а новейшей. «Новая» начиналась в середине пятидесятых, продолжалась три следующих десятилетия и сейчас представляется единым целым. Какая-то другая музыка началась еще в середине – конце восьмидесятых. Но теперь уже ясно, что и новейшую эпоху не понять, не объяснив, что же происходило в те три десятилетия. Была ли сквозная линия? Что за линия? Вот несколько заметок в общую копилку.

Это была эпоха ползучих подозрений. Главным подозреваемым оставался, разумеется, ты сам. Твоя виновность считалась изначально доказанной и как бы отприродной. Ведь человек – существо говорящее – не может вот так, за здорово живешь, без повода и без вины лишиться своего основного свойства: возможности внятной и связной, прямой речи. Иными словами: сорок (пятьдесят и т. д.) лет советской власти – это окончательный диагноз или все же промежуточный? Существуем ли мы еще на свете, или это нам только кажется? Есть ли шанс? Вспомним Мандельштама: «„Онемение“ двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти». [9]Так имеем ли мы, третье или четвертое советское поколение, право на речь?

Новая русская поэзия и возникла, я думаю, как одно необъятное вопрошание: есть ли у (советского) человека право голоса? есть ли в его сознании какая-то непораженная часть? насколько оно, сознание, вообще индивидуально? (Пишу с маленькой буквы, потому что это один вопрос, а не три разных). Являются ли твои слова ровно тем, что ты хотел произнести – или они подсказаны? Говорит ли (советский) человек своими словами ? Какие есть основания считать, что такой свой язык вообще возможен? Что есть язык, на котором мы худо-бедно (и худо, и бедно) изъясняемся? Не свалка ли мертвых эмблем?

Решить это можно было только опытным путем. Предметом поэзии становится выяснение собственной природы и законности своего существования. И любая значительная, состоявшаяся поэтика нового времени это повествование о рождении и обретении речи. О мучительном расширении крайней, почти точечной зоны, где речь существует не как данность, а как – ничем не доказанная – возможность. (Ничем, но кем-то. Раз от разу, все более уверенно). «Единственные подлинные идеи – идеи тонущего. Все остальное – риторика, поза, низменный фарс». [10]Основная задача или проблема, как я ее понимаю, читалась примерно так: никому и ничему не позволить говорить вместо себя. Не идти в потоке – стиховой инерции, готовой фразеологии. Может быть, именно ностальгия по языку и была тогда самым мощным двигателем. По языку-инструменту – по возможности зафиксировать хоть какую-то часть происходящего. Все же плохо понимается, что новая поэзия буквально начиналась заново. То, что ей достались в наследство какие-то слова, скорее, затрудняло ее самостроение. Ее настоящий материал – шум. Шум обиходный, шум культурный. Из этих шумов она с невероятным напряжением извлекает крупицы действенного (неутраченного) смысла и ростки новых смысловых связей. Наше слово – сокрушенное, потрясенное. Оно когда-то рассыпалось на атомы, прошло через обэриутское сито, а потом стало собираться вновь, подчиняясь влиянию других магнитов. Наши слова – собранные . (Поэтому их не в состоянии произнести актеры, поэтому и обэриутский театр – фикция.)

До стихов – до старых, великих – было просто не дотянуться. Они оставались за каким-то горизонтом. Нужно было резко двигаться, корчиться, рваться. Говорить какие-то дикие слова, лишь бы стиховая привычка на секунду подавилась. И пока она так давится, сделать движение в другом – не куда она толкает – направлении.

«Живой… живые» – какая, кажется, скромная похвала автору и его вещам. Но именно она стала и лучшей наградой, и основой разделения.

Но такие – основные – проблемы в искусстве (и не только в искусстве) не решаются . С ними происходит что-то другое. Они уходят на второй план, потом забываются и как будто исчезают. Актуальность меняет позицию.

По моим ощущениям, где-то с начала девяностых годов прошлого (как странно это писать) века из подобного вопрошания как будто уходят напряжение, отчаяние. Их энергия ослабевает. Означает ли это, что получен ответ? Что этот ответ – утвердительный? Возможно. Не вижу, что бы явно противоречило такому утверждению.

Что-то изменилось. Не сказал бы, что наше положение теперь представляется нормальным . Но исчезло убеждение, что царство Высокой Нормы начинается сразу за государственной границей. И это делает ситуацию более общей, то есть совершенно иной.

Где проходит шов? Когда начинается новая эпоха? Я думаю, когда меняется представление о времени: его формула и – соответственно – форма.

Семидесятые годы вспоминаются как остановившееся время, уснувшая история. Когда время летит, его давления не чувствуешь. Остановленное время стало самой громоздкой, самой тяжелой данностью позднесоветской эпохи. Оно требовало, чтобы с ним обращались как с «готовой вещью», – как с твердым телом. Требовало конструкторских навыков, то есть осознанных и внятных стратегий.

Конец семидесятых, восьмидесятые были временем таких стратегий. Девяностые – время их популяризации и постепенного растворения. А в области действенных литературных практик начался довольно хаотический этап «крушения стратегий», именно стратегами воспринятый как крушение вообще. Как конец литературы.

Мне кажется, что несколько вопросов, разведенных редакцией по трем разделам, естественно соединяются в одну тему: что можно считать инновацией в современной поэзии; как меняется тип высказывания в современной поэзии; биографическое сознание современных поэтов. То есть ответ на вопрос можно прочесть в другом разделе. Например: инновацией можно считать именно изменившийся тип высказывания. Куда сложнее понять, как он изменился и почему.

Право выбирать любой язык из множества возможных как будто теряет актуальность. Прошедший век оставляет его за собой. В ситуации «множества языков» человек мыслился как симбиоз рефлексов и идеологии, насквозь проевшей его состав. Любой язык для такого человека не свой не в силу временного отчуждения, а потому что тот существует не в реальности, а в системе (поле) культурных домыслов, где своего языка просто не может быть, а человек волен выбирать любой или считать выученный – родным. Литературный соцарт не единственный пользователь таких представлений. Есть прямая связь между множественным языком и любым драматургическим замещением автора персонажем. Это, в сущности, одна линия: ее продолжение и закрепление. Уже не язык равно чужой, а жизнь равно чужая, – и ее можно выбирать по обстоятельствам, как роль. То есть – парадоксальным образом – классицистические устремления новой поэзии, склонность к стилизации и пастишу – не реакция (как может показаться) на радикальные практики семидесятых годов, а их прямое следствие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: