Михаил Габович - Памятник и праздник: этнография Дня Победы

- Название:Памятник и праздник: этнография Дня Победы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Габович - Памятник и праздник: этнография Дня Победы краткое содержание

Памятник и праздник: этнография Дня Победы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Влиятельная во множестве стран современного мира «культура памяти» Федеративной Республики включает в себя главным образом различные практики «проработки прошлого» и отрицательного, отстраненного отношения к действиям собственных предков в эпоху нацизма и Второй мировой войны[3]. Идея подобной проработки и особой ответственности послевоенных немцев за содеянное в 1933–1945 гг., став поколенческим проектом западногерманских шестидесятников, была обусловлена представлением о биологическом родстве новых поколений с нацистскими преступниками[4]. Парадоксальным образом разговор об ответственности за преступления, совершенные на почве радикального этнонационализма, проходил в условиях, когда Германия (благодаря не только политике нацистов, но и обмену группами населения в конце войны и в первые послевоенные годы) впервые за свою историю стала почти моноэтничным государством[5]. Иммигранты, прибывающие уже в новую Федеративную Республику, долгое время не рассматривались как часть ее общества и, соответственно, из разговора об исторической вине исключались. Запоздалое осознание того, что (к тому моменту уже воссоединившаяся) Германия стала полиэтничным обществом, укоренилось только к началу 2000-х гг. В этой связи стали появляться исследования о том, каковы представления о прошлом среди детей мигрантов, не связанных родством с «теми» немцами[6]. Однако подобные исследования ограничиваются изучением репрезентации прошлого, обходя стороной коммеморативные практики . Приезд в Германию сотен тысяч выходцев из бывшего СССР — основного противника Германии во Второй мировой войне — особо усложнил коммеморативный ландшафт страны: среди ее жителей теперь большое число тех, кто вырос не только с иными представлениями о событиях и опыте войны, но и с совершенно иной культурой коммеморации — торжественно-праздничной, основанной не на отстранении и критическом подходе, а на отождествлении себя с победителями, воспроизводимом в целом ряде ритуалов. Воспроизводству и возобновлению этих ритуалов уже в новых условиях способствует и то, что восток Германии усеян мемориалами солдатам Красной армии, которые многими новоприбывшими воспринимаются как «свои». Еще больше ситуацию усложняет то, что и жители восточной части Германии были воспитаны на коммеморативной культуре, сформированной под советским влиянием, пусть многие из них задним числом отвергают ее как навязанную извне.

О том, как эти различные коммеморативные культуры взаимодействуют (или сосуществуют), наглядно свидетельствуют наши наблюдения в Трептов-парке.

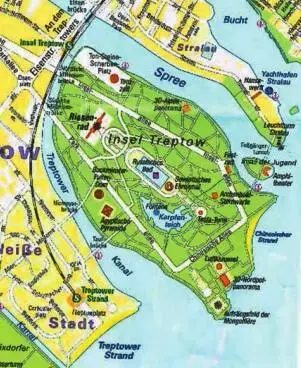

В 2012 году дизайнеры Карлос Боррель и Штефан Москофидис опубликовали «фантастический план города», озаглавленный «Берлин на море» [109]. (Илл. 1.)

На нем столица Германии представлена в виде портового города и пляжного курорта. Привычная география центра Берлина с реальными названиями улиц осталась практически без изменений, зато «прибрежные» районы полностью преображены. Особенно радикально изменился Трептов-парк: на воображаемый остров Трептов помещены египетская пирамида, китайский пляж и площадь имени легендарной немецкой рок-группы «Ton Steine Scherben». Советский военный мемориал также претерпел трансформацию: под этим названием теперь фигурирует только памятник солдату-освободителю. Та часть мемориала, в которой в реальности расположена статуя скорбящей матери, также сохранила свои контуры, но над ней теперь возвышается колесо обозрения. Между этими двумя точками появился «русский бассейн».

Вряд ли следует воспринимать как провокацию размещение воображаемого бассейна в месте, где в действительности захоронены свыше семи тысяч советских солдат — скорее уж можно представить себе, что в альтернативной истории морского Берлина они вовсе не погибли. Впрочем, вероятнее всего авторы карты (как и многие посетители реально существующего мемориала) просто не подозревали, что комплекс в Трептов-парке является братской могилой.

Подобное фантастическое преобразование многое говорит о месте советских военных мемориалов на когнитивных картах Берлина и Германии. В этом отношении художественные произведения (как, впрочем, и путеводители) показательнее материалов интервью или опросов, ведь предложение ответить на заданный вопрос само по себе может сфокусировать внимание на предмете, который в обычной жизни респондента остается незамеченным.

В любом случае «остров Трептов» — удачная метафора. Можно представить себе советские военные мемориалы как архипелаг, выпирающий отдельными островами из бушующего моря германских дебатов о нацистской эпохе и Второй мировой войне. Подобно настоящим островам, они постоянно взаимодействуют с окружающим их океаном и сформированы этим взаимодействием. Тем не менее их разнообразные биотопы остаются невидимыми и неведомыми большинству обитателей морских глубин, в то время как для некоторых перелетных птиц именно они становятся наиболее привлекательными и выдающимися точками. Многие жители Германии — особенно выросшие в ФРГ или Западном Берлине — знают про эти мемориалы лишь понаслышке либо вовсе не подозревают об их существовании и тем более о связанных с ними коммеморативных практиках. Для выходцев или туристов из стран бывшего СССР они, напротив, зачастую становятся знаковыми местами, обязательными для посещения. Главной островной группой архипелага являются расположенные в Берлине Германо-российский музей в Карлсхорсте (бывший Музей капитуляции) и мемориалы в Тиргартене, Шёнхольце и Трептов-парке. Именно последний играет центральную роль, и поэтому в дальнейшем изложении я сконцентрируюсь на происходящем в Трептовском мемориале и вокруг него [110].

Участников праздничных мероприятий в Трептов-парке в день 9 мая можно условно разделить на несколько основных категорий. Это в первую очередь (1) посетители, проживающие в странах бывшего СССР, прежде всего — в России и Беларуси, (2) русскоязычные жители Германии, (3) посетители с ГДРовскими биографиями и члены их семей, (4) представители антифа-субкультуры, и в гораздо меньшем количестве — (5) члены западногерманских коммунистических партий и (6) туристы из других стран либо случайные прохожие. Естественно, каждая из этих категорий в свою очередь внутренне разнообразна. В особенности, как будет показано ниже, это относится к категории «русскоязычные жители Германии».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: