Александр Проханов - Крах однополярного мира

- Название:Крах однополярного мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжный мир

- Год:2019

- ISBN:978-5-6042520-7-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Проханов - Крах однополярного мира краткое содержание

Но смута назревает и во всем мире. Глобальная нестабильность угрожает всем: США и Японии, КНР и Европе. Каково же оно, ближайшее будущее? Что ждет в нем летящую в Смуту Россию? Лучшие эксперты и аналитики Изборского клуба сделали свои прогнозы на страницах этой книги.

Хотите заглянуть на несколько лет вперед, в то время пока все оглядываются назад? Читайте эту книгу, и не говорите, что вас не предупреждали.

Крах однополярного мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

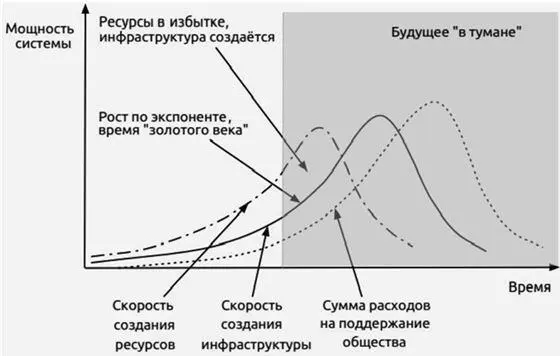

Конечно же, такой сверхорганизм, как мировая в прошлом держава, гораздо сложнее какой-нибудь амёбы — точно так же, как римский Колизей много сложнее любого каменного блока, но тут в любом случае приходится оперировать неточными аналогиями. Всё-таки история и социология пока только учатся пользоваться математикой, а приведенные в статье графики носят оценочный характер. Тем не менее, при желании ресурсный график можно построить с большей точностью, а график расходов того или иного государства столь же просто почерпнуть из его бюджетов, цифр ВВП и отраслевого баланса.

«Время бури и натиска»: благостная экспонента

Начальный этап развития любой империи, будь то государство Александра Македонского, классического Рима или же колониальной Британской империи, — более-менее одинаков. Обычно в это время все три кривых растут по экспоненте, хотя и с небольшим отставанием друг от друга. В этот удивительный момент времени всё кажется безоблачным, и ещё «ничто не предвещает скорого конца». Современники и потомки воспринимают это время, как «время бури и натиска», в котором безудержный рост и взрывное развитие являлись привычной и обыденной ситуацией, а все насущные проблемы решались буквально по мановению некой «волшебной палочки».

Что интересно — суммарные значения наличных ресурсов или абсолютные объёмы создаваемой имперской инфраструктуры не играют на данном графике никакой роли. Важен сам принцип империи, в котором всё доступное количество ресурсов тратится не на гомеостатическое, равновесное поддержание некоего «скромного» существования, а на пространственную, технологическую, культурную или экономическую экспансию имперского общества и государства.

Как следствие этого процесса количественного и качественного роста имперского сверхорганизма, который очень напоминает математическую функцию экспоненты, начальные количества ресурсов оказываются отнюдь не столь важны, как возможность последующего вовлечения в процесс роста новых, доступных для освоения свободных ресурсов. Для примера, на приведенном графике в условных единицах показана «прожорливость» экспоненты к ресурсам: увеличение ресурсной базы в 2 раза продлевает период экспоненциального роста всего лишь в полтора раза (с условных 40 до 60 лет), а увеличение в целых 4 раза — и того меньше, с 60 до 75 лет.

Отсюда мы можем сделать интересный вывод: рост империи — не просто некая историческая прихоть или же несгибаемая воля того или иного абсолютного монарха, но это «альфа и омега» любого имперского организма. Любая империя в чём-то похожа на хищную акулу — пока она находится в движении, подразумевающемся как развитие, — она живёт, а её условные «жабры» получают столь важный «кислород»: внешние или же внутренние ресурсы, которые она мобилизует на своё развитие, вырывая из гомеостазиса обыденности и повседневности.

В качестве исторического примера к данному графику очень показательно использовать Англию, Британскую Империю и современную Великобританию. Просто потому, что для неё этот график уже полностью закончился — и дошёл до своего логического конца. Да и история всего британского могущества пришлась на XVIII–XX века, которые всем современным людям более известны, нежели античность I–V веков и связанная с ней история Римской Империи, или же две тысячи лет истории имперского Китая с династиями Цинь, Хан, Тан, Чжао (Сун), Юань, Мин и Цин, каждая из которых проходила свой собственный имперский цикл. История же имперской Англии — это лишь один цикл имперского могущества, практически модельная система взрывного роста, расцвета, упадка и весьма вероятной скорой гибели имперского организма.

Что говорит нам математика о прошлом Великобритании? Например, об эпохе королевы Виктории, которую сегодня справедливо почитают пиком английского могущества? У нас есть три функции: ресурсы, инфраструктура и стоимость её поддержания. Все три функции в этот период времени уверенно растут. Ресурсов в избытке хватает на любые, самые смелые проекты, они реализуются и приносят зримую выгоду всем людям империи: начиная от королевской семьи и английской аристократии, через Ост-Индийскую компанию и английский бизнес — и вплоть до последних моряков английского флота и бедноты из лондонских трущоб. Любая имперская авантюра стоит неимоверно дёшево: расходы на содержание всей культуры, торговли, промышленности и, в целом — цивилизации викторианской эпохи находятся на весьма низком уровне. Тогдашний герой Великобритании — отнюдь не скромный американский художник Томас Коул, но поэт Редьярд Киплинг, поющий о «бремени белого человека» и одновременно декламирующий:

Осушим наши стаканы

За острова вдали,

За четыре новых народа

Землю и край земли.

Ведь наша любовь — это пушки,

и пушки верны в боях!

Бросайте свои погремушки,

не то разнесут в пух и прах —

бабах!

Тащите вождя и сдавайтесь,

все вместе: и трус, и смельчак;

Не хватайся за меч, не пытайся утечь,

нет от пушек спасенья никак!

Империя идёт вперёд, идёт железной поступью — и ничто, кажется, не предвещает её ближайшего упадка и краха.

Черчилль в молодости, Черчилль в старости: что-то пошло не так…

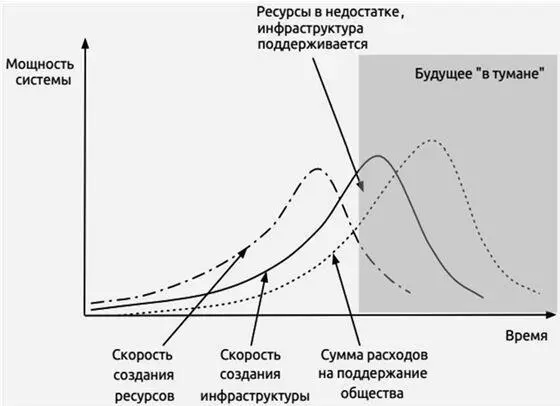

Снова посмотрим на наш график. Вот как выглядит второй этап исторического процесса на нашем графике:

Во-первых, в системе уже начинается кризис ресурсов. Их добыча падает, либо же превращается, как в случае высококачественного английского кардиффского угля, в «хождение за три моря», когда за каждый килограмм тогдашнего «чёрного золота» приходилось платить всё дороже и дороже.

Кардиффский уголь — это высококачественный, малозольный антрацит, залегающий в Уэльсе, на западе Британских островов. Залежи кардиффского угля были хорошо известны, так как местами выходили на поверхность, в силу чего кустарным способом разрабатывались ещё со средневековья.

Однако по-настоящему массово добыча кардиффского угля стартовала после начала расцвета цветной и чёрной металлургии в Уэльсе, так как рядом с этим качественным углём удачно обнаружились и богатые медные, никелевые и железные руды. Уже в 1891 году добыча кардиффского угля составила 30 млн тонн. Но еще более стремительно росла (практически по той же экспоненте) начала расти и численность уэльских шахтеров — дошло до того, что местные металлурги даже заключали с рабочими договора о том, что те не перейдут на работу в шахты, где разнорабочим стали платить больше, чем квалифицированным работникам на заводах. И это было плохим признаком, означавшим что «угольные сливки» в Уэльсе уже сняты, и добывать качественный уголь становится вся тяжелее и тяжелее. Если в 1883 году производительность труда в Уэльсе составляла 309 тонн на человека, то в 1900 году она упала до 266 тонн, а к 1912 году снизилась до 222 тонн на каждого рабочего.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: